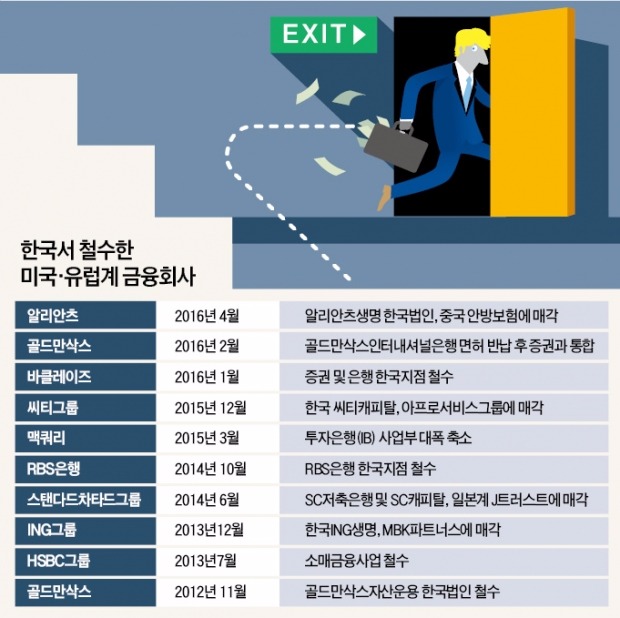

1조원 이상 투자한 알리안츠, 17년간 3200억원 손실

강성노조 감당 힘들다

회사 압박해 과도한 임금 인상…알리안츠, 234일간 초장기 파업

규제·관행 까다롭다

해외와 다른 법규 수두룩…골드만삭스, 은행 면허 반납

알리안츠그룹은 지난 17년간 한국에서 2억4400만유로(약 3210억원)의 손실을 봤고, 그중 절반인 1600억원의 손실이 외국계 금융사의 한국 이탈이 본격화한 2012년 이후 발생했다. 유럽계 투자은행 임원은 “올해 1분기 한국을 포함한 아시아지역 매출이 작년 같은 기간보다 50%, 이익은 70%나 급감한 것으로 집계돼 본사에서도 충격을 받았다”고 귀띔했다.

아시아시장 가운데 한국의 투자 매력이 유독 떨어지고 있는 것도 문제다. 글로벌 금융사들이 성장이 정체된 한국보다는 성장 잠재력이 큰 인도네시아, 태국, 베트남 등으로 발길을 돌리는 이유도 이 때문이다. 외국계 금융회사 관계자는 “5~6년 전만 해도 아시아지역 국제회의에 참석해 보면 우리의 발표 순서가 중국법인에 이어 두 번째였는데 지금은 7~8번째로 밀려났다”며 “한국의 위상을 보여주는 것 같아 씁쓸하다”고 말했다. 이 관계자는 “한국 바로 다음 순서가 베트남, 미얀마 같은 국가”라고 덧붙였다.

한국을 떠났거나 떠나려는 외국계 금융사 중에는 강성 노조를 한국 철수의 주요 이유로 꼽는 곳이 적지 않다.

알리안츠생명 한국법인의 위기는 초기 외국인 경영진의 전략 부재, 고금리로 판매한 저축성 보험의 지속적인 역마진에도 원인이 있다. 그러나 그보다는 강경 일변도로 경영진의 정상화 노력을 반대해온 노조의 행태가 더 문제라는 지적이 많다. 알리안츠 노조는 회사를 압박해 2000~2005년 매년 7~14%(2004년은 동결)의 기록적인 임금 인상을 얻어냈고 2008년 초엔 성과급제 도입에 반대하며 234일간 초장기 파업을 벌였다.

구조조정이 지연되면서 고정비 중 인건비 비중이 국내 23개 생명보험회사 중 최고인 52%까지 치솟았다. 자산이 16조6954억원인 알리안츠생명의 점포 수는 206개, 임직원은 1178명이다. 자산 규모가 17조4865억원인 메트라이프생명보다 점포 수는 2.5배, 임직원 수는 약 2배나 많다.

보험업계 관계자는 “안방보험에 팔리면서 13년째 노조위원장을 맡고 있는 한 사람과 조합원들이 벌여온 ‘잔치’가 끝나가고 있다”며 “최소 500여명을 희망퇴직으로 정리해야 정상적인 경영이 가능하다는 얘기가 나온다”고 말했다.

한국에만 있는 까다로운 규제들 역시 외국계 금융사들에는 부담이다. 해외에서와 똑같은 방식으로 영업하다 보면 한국에서는 법을 위반하게 되는 경우가 허다하다는 것이다. 자본시장법상 은행과 증권이 팔 수 있는 상품이 달라 상당한 주의를 기울이지 않으면 ‘범법자’가 되기도 한다. 골드만삭스가 최근 골드만삭스인터내셔널은행의 은행 면허를 반납하고 파생상품 판매 등의 업무를 골드만삭스증권으로 통합한 배경이기도 하다.

서비스에 대한 수수료를 제대로 지급하지 않는 문화도 외국계 금융사들이 한국을 떠나는 이유다. 박용린 자본시장연구원 금융산업실장은 “한국의 기업공개(IPO) 수수료가 유독 낮은 근본적인 이유는 규제”라고 말했다.

류시훈/유창재 기자 bada@hankyung.com