경쟁사 복제약 만들땐 국내 첫 개량신약 개발

"R&D는 내 목숨"…경영 악화때도 투자 늘려

◆최대 위기 R&D로 정면 돌파

제약업계에서는 임 회장을 ‘위기를 기회로 삼는 경영인’ ‘끝없이 노력하는 역발상의 승부사’라고 평가하고 있다. 임 회장은 약사시절 국내 최초의 ‘가운 입는 약사’로 이름을 알리며 큰돈을 벌었다. ‘가운은 의사만 입는다’는 고정관념을 깨뜨려 자신의 경쟁력으로 삼은 것이다. 약국 한편의 골방에서 숙식하며 자신만의 비법으로 약을 조제해 파는 등 한 번 마음먹은 일은 ‘끝장’을 보는 성격으로 유명하다.

돈 잘 버는 약사들이 약국 경영에 만족했을 때 임 회장은 제약사 경영인으로 첫 도전에 나섰다. 글로벌 제약사가 개발한 오리지널 약을 카피약(복제약)으로 제조한 뒤 마케팅으로 회사를 키웠다. 창업 이후 급성장세를 달리던 한미약품은 2009년 최대 위기를 맞았다. 2010년부터 예정된 ‘리베이트 쌍벌제(리베이트를 받은 의사도 처벌하는 법안)’ 도입 주범으로 오해를 받으면서 병·의원 처방이 급감했다. 6000억원 넘던 매출이 2년 만에 5000억원으로 주저앉았다. 3분기 연속 영업적자를 기록해 위기감이 최고조에 달했다.

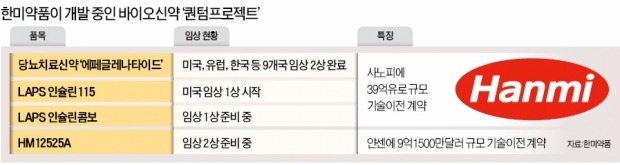

2010년부터 지난해까지 약 5000억원을 R&D에 쏟아부었다. 상위 10위권 제약사의 평균 R&D 비중이 5%에 그치던 때였다. 특히 2000년대 중반 찾아낸 ‘랩스커버리’ 기술을 활용한 신약 개발에 사활을 걸었다. 랩스커버리는 몸 안에 들어간 약의 효과가 줄어드는 반감기를 대폭 개선한 기술이다. 신약 물질이 콘텐츠라면 랩스커버리는 이를 전달해주는 케이블 채널인 셈이다.

한미약품 관계자는 “다국적 제약사들이 신약 후보물질 발굴에 주력할 때 우리는 약의 전달방식을 바꾸는 기술에 전념했다”며 “랩스커버리는 특정 약물이 들어가면 약효가 기존에 비해 대폭 늘어나도록 해주는 기술이기 때문에 다른 분야에 적용하기가 쉽다”고 설명했다.

◆위기 때마다 빛나는 승부사

임 회장은 국내 제약업계에서 독특한 위상을 갖고 있다. 1897년 동화약품에서 시작된 국내 제약 역사에서 42년의 한미약품은 젊은 기업에 속한다. 하지만 한미약품은 창업 후 무서운 속도로 시장을 확대해 2000년대에는 5위권 제약사로 뛰어올랐다. 임 회장의 ‘철저한 준비성’과 ‘승부욕’이 가장 큰 동력이라는 게 회사 안팎의 평가다. 그의 승부욕은 사내에서도 유명하다. 전직 한 임원은 “첫 골프라운딩을 위해 3년 동안 매일 연습장을 다녔다고 한다. 아마추어 바둑대회에서 예선 탈락한 뒤에는 프로기사에게 지도를 받아 이듬해 대회에 다시 출전해 우승했다”고 전했다.

이런 임 회장 스타일은 제약업계에 자주 파문을 낳았다. 경쟁 업체의 영업사원 한 명이 관리하던 지역에 다섯 명을 투입해 지역 병·의원 영업을 단숨에 장악한 일화는 지금도 영업사원들 사이에서 유명하다. 이런 행보를 곱지 않게 보는 이들이 많았지만 아랑곳하지 않았다.

2000년 의약분업을 계기로 복제약 영업경쟁이 치열해지자 임 회장은 새로운 시도에 나섰다. 오리지널 의약품보다 약효를 대폭 개선한 개량신약 ‘아모디핀’을 2004년 내놔 연 매출 500억원짜리로 키웠다. 국내 첫 개량신약이었다. 신약 개발이 아니더라도 글로벌 시장 진출이 가능하다는 안목을 갖게 된 계기였다. 2013년에는 역류성식도염 치료 개량신약 ‘에소메졸’의 진출을 가로막는 다국적 제약사 아스트라제네카와 36개월 동안 특허소송전을 벌여 승소했다. ‘국내 제약사 최초’의 길을 다져온 경험들은 신약 개발의 자양분이 됐다.

김형호 기자 chsan@hankyung.com

![정규 방송 중단하고 긴급 보도…'尹 사과' 의도 파악에 분주한 외신 [종합]](https://img.hankyung.com/photo/202412/AB.38868926.3.jpg)