부문별 세력 확장 꾀해

델은 M&A로 덩치 키우기

전문성 갖춘 자회사 잇단 인수

PC+SW로 기업고객 겨냥

멕 휘트먼 HP 최고경영자(CEO)는 13일(현지시간) 델이 670억달러(약 76조원)를 들여 EMC를 인수키로 한 것에 대해 “두 회사가 앞으로 대혼란(chaos)에 빠질 것”이라고 지적했다.

휘트먼은 이날 직원들에게 보낸 메시지에서 “HP에 진짜 기회가 왔다”며 “델과 EMC는 엄청나게 주의를 흐트러뜨리는 다년간의 합병을 하려는 중이고, 우리는 마침 초점이 뚜렷한 두 개의 새 회사를 출범시키려는 참”이라고 말했다. 그는 “델이 EMC 인수자금을 마련하느라 엄청난 빚을 질 것이고 이는 연구개발(R&D) 투자 감소와 제품경쟁력 저하로 귀결될 것”이라고 주장했다.

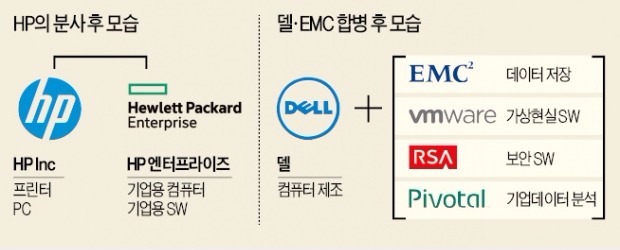

HP와 델의 사업 영역은 PC와 소프트웨어 등으로 비슷하다. 하지만 최근의 경영전략은 정반대다. 휘트먼이 이끄는 HP는 지난해 10월 PC와 프린터를 파는 회사(HP Inc)와 기업용 컴퓨터 및 소프트웨어를 파는 회사(휴렛팩커드 엔터프라이즈)로 회사를 분할하겠다고 발표했다.

휘트먼 CEO는 몸집 줄이기 전략을 써야 HP가 살아난다고 판단했다. HP는 2010년 매출이 1260억달러였는데 작년엔 1115억달러로 줄어들었다. 순이익도 87억달러에서 50억달러로 감소했다.

전통적인 강자로 군림해온 PC와 서버부문 매출이 감소했고, 소프트웨어·모바일 등 성장성이 높은 부문에선 애플, 아마존 같은 기업에 밀려 별로 성과를 내지 못했다. 회사를 분할하면 각 부문에 집중해 살길을 찾기가 좀 더 쉬울 것이라는 게 HP 경영진의 생각이다.

HP가 2000년대 들어 컴팩 오토노미 등과 대규모 M&A를 했다 실패한 것도 덩치 줄이기 전략을 선택하는 데 일조했다.

반면 델은 데이터 저장과 클라우드컴퓨팅, 보안 등에 전문성이 있는 자회사를 거느린 대형 회사 EMC를 인수했다. PC 제조만으로는 살아남기 어렵다고 생각해 소프트웨어 등 시너지효과를 낼 수 있는 다른 분야로 사업을 확장하려는 것이다.

외신은 “델은 IBM이 했듯이 기업고객에 하드웨어(PC)와 소프트웨어를 묶어 판매하려는 전략을 세우고 있다”고 보도했다.

델과 EMC는 사업 영역이 거의 겹치지 않는다. 그만큼 시너지 효과가 크지만 휘트먼 CEO의 말대로 조직 통합과 제품군 운영 등에 오랜 시간이 걸릴 수 있다는 전망도 나온다. 재무적 부담도 작지 않다.

파이낸셜타임스는 14일 “월가에선 델이 EMC 인수를 위해 100억~150억달러(약 11조~17조원)어치 고금리 투기등급 채권을 발행해야 할 것으로 보인다”고 전했다.

이상은 기자 selee@hankyung.com

![900만 터진 '왕사남' 흥행 대박…숨은 '1등 공신' 따로 있었다 [원종환의 中企줌인]](https://img.hankyung.com/photo/202603/01.43459484.3.jpg)