사회적 기업·중소기업 우대

적자 늘어도 정부지원 연명

정부는 취약계층에 사회 서비스, 일자리 등을 제공하거나 지역사회에 공헌하는 기업을 사회적 기업으로 인증해주고 있다. 지난해 말 기준 사회적 기업은 1251개로 정부는 이 기업들에 인건비와 4대 보험료, 사업개발비 등을 지원해준다. 정부는 공공 제품을 구매할 때 이들 사회적 기업에 혜택을 주고 있다. 중소기업도 마찬가지다. 2006년 구매목표비율제를 도입해 조달시장에서 50% 이상을 중소기업 제품으로 채우도록 했다. 지난해 공공기관의 중소기업 제품 구매액은 78조300억원(70.0%)이었다.

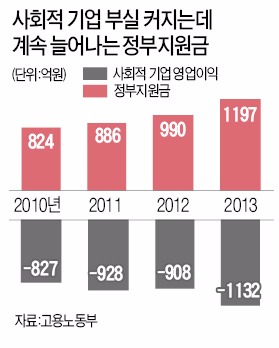

하지만 정부의 이 같은 정책이 중소기업의 ‘피터팬 증후군’을 부추긴다는 지적도 있다. 실제로 사회적 기업 대다수는 정부지원금을 받아 연명하는 것으로 나타났다. 사회적 기업 가운데 영업이익을 낸 기업 비중은 2007년 73.0%에서 2013년 15.7%로 급감했다. 2013년 전체 사회적 기업(993개)의 영업손실은 1132억원에 이른다. 반면 같은 시기 정부 지원금은 1197억원이 투입됐다.

시장 참여자를 중소·중견기업으로 제한하고 나서 시장 상황이 악화된 경우도 있다. 2012년 시행된 소프트웨어산업진흥법 개정안은 공공 소프트웨어(SW) 사업에 상호출자제한집단 정보기술(IT)서비스 기업이 참여할 수 없도록 했다. 산업 생태계 개선을 이유로 제정한 법이었지만 오히려 중견·중소기업들의 수익성만 악화시켰다.

국회에선 사회적 기업 지원을 강화해야 한다는 주장이 나오고 있다. 여야 의원들이 경쟁적으로 발의해 국회에 계류 중인 사회적경제기본법에는 공공기관이 매년 물품, 서비스 등을 구매할 때 일정 비율을 사회적 경제 조직이 제작한 제품에 할당해야 한다는 내용이 담겨있다. 신중섭 강원대 윤리교육과 교수는 “이 법이 통과되면 국민 세금으로 유지되는 사회적 기업들이 늘어나고 기존의 경쟁력 있는 중소기업의 설 자리는 좁아질 것”이라고 말했다.

이승우/김주완 기자 leeswoo@hankyung.com

!["'미국산 아빠차' 이유 알겠네"…가격 인하 '승부수' 통할까 [신차털기]](https://img.hankyung.com/photo/202412/01.38854287.3.jpg)

![[속보] 尹대통령·한덕수 총리 내일 주례회동 취소](https://img.hankyung.com/photo/202412/AA.38878742.3.jpg)

![[속보] 한덕수 총리 "무거운 책임감…국민께 진심으로 송구"](https://img.hankyung.com/photo/202412/ZA.38878063.3.jpg)