수년간 공격적인 가격 인상

부유층 소비자까지 발길 돌려

보스턴컨설팅그룹이 2002년부터 2012년까지 7개 명품백 업체의 가격 추이를 분석한 결과 연평균 인상률이 14%에 달했다. 이 기간 물가상승률은 연평균 2.5%다. 명품백값이 물가상승률보다 5.6배 가파른 속도로 올랐다는 얘기다.

가격 인상의 단골 이유로 언급하는 ‘원·부자재 가격 상승’만으로는 설명이 불가능한 수준이라는 게 전문가들의 지적이다. 월스트리트저널은 “럭셔리 브랜드들은 시간이 지나도 제품의 가치가 유지된다는 인상을 주기 위해 매년 가격을 올렸다”고 진단했다.

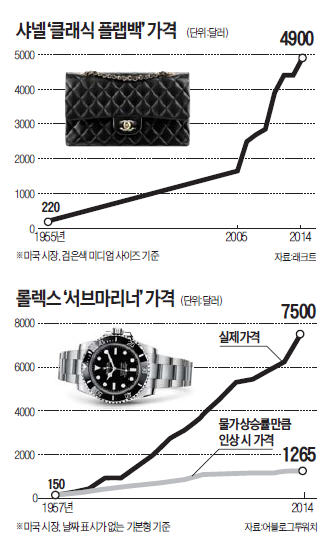

최근 미국 패션 전문매체 래크트는 ‘샤넬 백 가격이 얼마나 치솟았는지 보라’는 제목의 기사에서 샤넬의 가격전략을 꼬집었다. 래크트에 따르면 샤넬의 인기 제품 ‘클래식 플랩백’ 가격(검은색 미디엄 사이즈 기준)은 2005년 1650달러(약 184만원)에서 2014년에는 4900달러(약 548만원)로 뛰었다. 연평균 인상률이 21.9%나 됐다.

시계 전문매체 어블로그투워치(ABTG)가 롤렉스의 간판 모델 ‘서브마리너’ 가격(날짜 표시가 없는 기본형 기준)을 분석한 결과도 비슷하다. 출시 초반인 1957년 150달러(약 16만원)이던 이 시계는 2014년 7500달러(약 840만원)까지 값이 치솟았다. ABTG는 1957년부터 제품 가격이 매년 물가상승률만큼만 인상됐다면 2014년 1265달러(약 141만원)가 됐어야 한다고 전했다. 격차가 5.9배에 달한다.

명품업체들이 수년간 너무 공격적으로 가격을 인상해 이젠 부유층마저 발길을 돌리고 있다는 게 전문가들의 지적이다. 루이스 싱글허스트 모건스탠리 애널리스트는 “가격 인상이 더 이상 지속될 수 없는 정점에 도달했다”고 분석했다.

국내에서는 2011년 한·유럽연합(EU) 자유무역협정(FTA) 발효 직후 에르메스와 샤넬이 관세 철폐분을 반영해 일부 제품 가격을 5% 인하한 적이 있다. 하지만 연 1~2회 가격 인상이 사실상 정례화돼 있어 얼마 안 가 다시 올랐다. 루이비통과 프라다는 FTA 발효 후에도 가격을 내리기는커녕 오히려 인상해 빈축을 사기도 했다.

임현우 기자 tardis@hankyung.com

![생성AI 탑재한 20만원짜리 스마트 안경 나왔다 [Geeks' Briefing]](https://img.hankyung.com/photo/202412/01.38925509.3.jpg)

![[포토] 울릉도 프리미엄 먹는 샘물 '울림워터' 출시](https://img.hankyung.com/photo/202412/01.38925052.3.jpg)