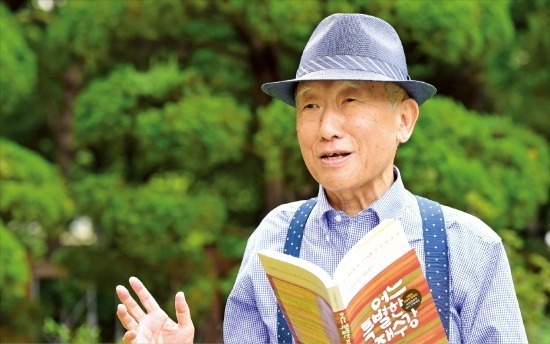

[월요인터뷰] 곽수일 교수 "미래 트렌드 읽는 게 불확실성 대비하는 것…공부하는 CEO돼야"

1976년 국내 처음으로 최고경영자과정 도입

30년간 이명박 前대통령 등 1000여 CEO에 강의

불확실성엔 정답 없어…빅데이터서 실마리 찾아야

CEO들에게서 가장 많이 받았던 질문은 “미래의 불확실성에 어떻게 대응할 수 있느냐”였다고 한다.

“육감적으로 판단할 수밖에 없는 문제”여서 몇 마디로 답하기 어려웠다. 예전에는 “플랜 A, B, C를 세워서 대응하라”고 다소 교과서적인 답을 했다. 하지만 지금 같은 질문을 받으면 “빅데이터 안에 숨은 소비자의 행동과 미래 트렌드를 읽는 게 중요하다”는 점을 강조하고 싶다고 말했다.

지난 20년간 세 차례나 암 진단을 받고 수술했지만 최근 자택에서 만난 그는 정정했고 항상 밝은 표정이었다.

그의 서울대 제자인 신영욱 파라다이스 전무는 최근 곽 명예교수를 만나 삶과 성공, 행복의 참 의미에 관해 나눈 대화를 정리해 ‘어느 특별한 재수강’이라는 책을 펴냈다. 경기 여주에 그가 운영하는 10만㎡ 규모 나무농장 ‘일규농원’이 배경이다. 일규(一圭)라는 이름은 본인과 부인(최청규 씨)의 이름에서 한 글자씩 땄다.

▷어떤 계기로 1976년에 최고경영자과정을 만들었습니까.

“1970년대는 국내 기업들이 해외 오일머니 등을 바탕으로 성장하던 시절입니다. 그런데 기업에 관리자가 없었어요. 아쉬운 대로 군대에서 엉터리로나마 재고관리를 해 본 병참 장교를 데려다 기업 관리를 맡기던 때였지요. 일단 최고경영자들을 데려다 기본적인 것들을 가르쳐야겠다고 생각했지요.”

▷처음 반응은 어땠나요.

“엄청나게 몰렸어요. 첫해 경쟁률이 4 대 1이었습니다. 대기업·중소기업, CEO·임원, 다양한 업종 관계자를 골고루 섞어 ‘도시락’처럼 반을 구성하려다 보니 대기업 사장이 ‘왜 나를 떨어뜨리느냐’며 항의하는 일도 종종 있었지요. 전두환 전 대통령도 지원하려 했다가 1979년 12·12사태가 나면서 본인은 못하고 대신 부관을 보냈습니다.”

▷교수님 수업을 들은 CEO가 몇 명이나 되는지 궁금한데요.

“학부생 가운데 CEO로 성장한 이들은 계산을 못 하겠고, 최고경영자과정을 통해 가르친 이들 중 CEO만 따져도 1000명은 훌쩍 넘을 겁니다.”

▷과정이 빡빡하다는 불만이 적지 않았다고 하던데요.

“요즘엔 술 먹고 밥 먹는 최고경영자과정을 운영하는 곳이 많아요. 내가 주임교수를 하는 동안엔 절대 못 하게 했습니다. 출석률이 낮고 공부하지 않으면 제적해 버렸고요. 밥은 졸업하고 먹으면 되죠. 90분 수업이면 교수들이 5~10분 일찍 끝내려 하는데 ‘학생들이 우습게 본다’며 막았습니다. 휴강은 당연히 불가였고요. ‘공부하는 CEO’를 키우겠다는 본연의 목적에서 벗어나면 절대로 안 된다고 생각했습니다.”

▷많은 CEO와 부대꼈는데, 누가 가장 인상적이었습니까.

“아무래도 고(故) 정주영 현대그룹 명예회장과 고(故) 이병철 삼성그룹 선대 회장이죠. 두 분이 직접 수업에 참석하진 않았지만 이명박 전 대통령(전 현대건설 사장) 등 자기 아래 사장들을 대부분 서울대 최고경영자과정에 보냈고, 식사도 종종 했습니다. 특히 정 회장의 ‘하면 된다’는 개척자 정신은 정말 위대합니다. 그 뒤에 중견그룹 가운데 정 회장의 정신을 약간 바꿔서 ‘되면 한다’는 식으로 사업영역을 넓힌 경우가 있는데 정 회장과 모방자들 사이엔 현격한 차이가 있었어요.”

▷최근 대담집을 펴낸 김우중 전 대우그룹 회장은 어떻게 평가하십니까.

“김 전 회장도 개인적으로는 잘 알고 재판에서 증언도 해줬습니다. 나는 대우를 해체하지 말았어야 한다고 봐요. 그러면 지금 한국에 3개 자동차 회사가 있을 것인데 사실상 하나(현대·기아차)잖습니까. 하지만 김 전 회장이 욕심이 과했어요. 대우중공업이나 대우자동차 중 하나는 팔았어야 했는데, 판다 판다 하고 하나도 안 팔았죠. 자기가 자초한 기획해체나 다름없지요.”

▷‘친기업 학자’로 꼽히는데 대기업에 쓴소리도 많이 하시더군요.

“대기업들이 문어발로 너무 많은 것을 합니다. 예전의 한 대기업이 정부종합청사 구내식당을 운영하기에 이사회에서 ‘IBM이 우동장사 하는 것 봤느냐’고 한마디 했어요. 또 재벌그룹이 다 택배업을 합니다. 물류가 필요하지 않은 기업이 어디 있습니까만 ‘남 주기 아깝다’고 자기들이 직접 하는 거예요. 결혼식장도 운영하고, 장례식장도 운영하고, 빵집도 하고요. 그러나 미국 월마트가 커피숍을 하던가요. 보통 사람들이 할 영역을 남겨둬야 합니다.”

▷‘동반성장’이 필요하다는 뜻인가요.

“놀부(보쌈전문 외식업체)나 파리바게뜨가 돈 버는 것은 권장할 일입니다. 동반성장위원회가 무슨 적합업종 해서 강제로 기업의 시장 진출입을 규제하는 것은 웃기는 거죠. 시장경쟁을 법으로 막을 수는 없어요. 다만 대기업이 빵 팔고 커피 팔아 돈 버는 것은 맞지 않다는 거지요. 전국경제인연합회 같은 단체가 대기업들의 이런 문제를 자율조정하는 기능을 수행해야 합니다. 그래야 ‘못 살겠다, 갈아 보자’는 식의 사회적 불만이 생기지 않습니다.”

▷기업들이 미래 먹거리를 많이 걱정하고 있습니다. 투자할 데가 마땅치 않다고 하는데요.

“기업이 살아남으려면 변해야죠. 안주하는 회사는 다 망했습니다. 20년 전 100대 기업 중에 지금 살아남은 회사는 거의 없습니다. 미래 먹거리는 누가 찾아주지 않아요. 스스로 찾아야 하는 거죠. 다만 디지털 기술이 신천지를 열고 있다는 것만큼은 확실합니다. 한국 기업은 이 분야에서 ‘의외로’ 너무 느려요.”

▷왜 그렇게 보시나요.

“미국 메이시백화점에서 남성복 매장을 다니다 보면 15% 할인쿠폰 메시지가 뜹니다. 불쾌하지만 내 동선을 읽고 있는 겁니다. 그런데 우리나라에선 개인은 다 스마트폰으로 건너갔는데 기업은 아직 구식입니다. 과거·오늘 있었던 일의 연장선상에서 미래를 예측하려 하면 안 됩니다. 그것은 헛된 희망이죠.”

▷퇴임 무렵 나무농장을 시작하셨지요.

“만 65세가 되던 해에 퇴임을 앞두고 사람이 할 일이 있어야겠다 싶어 시작했어요. 처음엔 집사람이 ‘당신이 나무 심어서 살겠나’ 하고 놀렸는데 이제는 나무와 의사소통이 됩니다. 식물은 주인 발걸음 소리를 듣고 자란다는 데 정말 그것을 실감합니다. 산사과에서 나는 향기가 얼마나 좋은지, 이팝나무 군락이 얼마나 멋있는지…. 나무를 심으면 행복해집니다.”

▷암을 세 차례나 극복했습니다.

“1994년에 가까운 친구의 죽음을 계기로 건강검진을 받았더니 신장암이었어요. 신장 하나를 통째로 잘라냈지요. 11년간 조심하며 살았는데 2005년 췌장에 있는 암세포를 발견해 수술했고요. 2012년에도 폐암 조직을 발견했어요. 암환자들에게 저는 나무를 심으라고 권합니다. 적어도 3년은 지나야 나무가 자리를 잡으니 살아가려는 의지를 갖는 데 효과적입니다. 중국 사람들이 그럽디다. 할 일이 있고, 사랑할 상대가 있고, 바라볼 미래가 있으면 ‘행복한 사람’이라고요.”

■ 곽수일 명예교수는

최연소 교수 임용·최장 강의 기록…엄격한 학점·학사관리로 유명

곽수일 서울대 명예교수(73)는 1967년 26세에 ‘최연소’ 서울대 교수로 임용됐다. 40년6개월간 강단에서 학생들을 가르친 ‘최장기’ 교수다. 1976년 국내에 처음으로 최고경영자(CEO)과정을 도입했다. 1000명 이상의 CEO를 가르쳤다. 경영학과 학생이 반드시 들어야 하는 ‘생산관리’를 가르칠 땐 수강생의 20~40%가량에게 F학점을 줄 정도로 엄격하게 학사관리를 했다.

△경기고·서울대 경영학과 졸업 △미국 컬럼비아대 경영학 석사·미국 워싱턴대 경영학 박사 △서울대 경영학과 교수(1967~2006) △한국경영연구원장 △한국생산관리학회장 △한국경영정보학회장 △제6대 한국전산원 이사장 △서울대 경영대학장(1997~1999) △한국문화경제학회장(1997~2002) △대한민국학술원 회원(2001~현재) △서울대 명예교수(2006~현재)

이상은 기자 selee@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[웹툰소식] 日만화 '짱구는 못말려', 잠실 롯데월드몰에 팝업스토어](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/ZK.36921935.3.jpg)