'公認 강소기업' 실적 들쭉날쭉

年 30여개 뽑아 예산 주지만…작년 12곳 매출 줄고 14곳은 영업익 감소

최대 15억씩 3~5년 지원 불구 기업 성장 효과는 거의 없어

선정 알선 컨설팅만 '호황'…"시장·생태계 조성에 투자를"

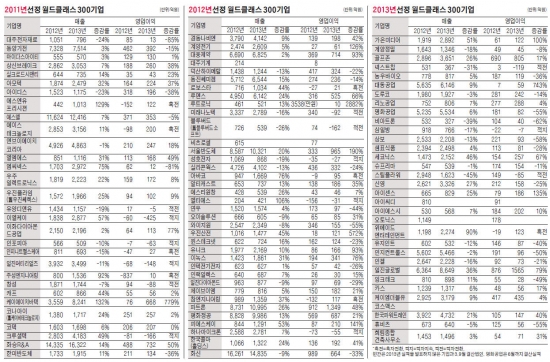

하지만 이들 기업이 ‘월드클래스 300’에 선정되고 난 뒤 보여준 실적은 ‘들쭉날쭉’이다. 지난해 뽑힌 30개사(12월 결산법인) 가운데 매출과 영업이익이 늘어난 곳이 많지만, 12곳은 매출이 줄었고 14곳은 영업이익이 감소했다. 급변하는 시장 상황과 기업 내부의 의사결정 오류 등 예상치 못한 변수가 생겼기 때문이다. 2011년과 2012년에도 ‘월드클래스 300’ 기업들 가운데 경영 성적이 좋지 않은 곳이 적지 않았다.

한두 해 경영 성과가 나쁘다고 해서 그 기업에 문제가 있다고 봐서는 안 되고, 선정 작업에 잘못이 있었다고 보기도 어렵다. 하지만 정부가 몇몇 기업에 예산을 집중 지원하는 것이 효과가 있는지에 대해서는 점검할 필요가 있다. ‘월드클래스 300’ 정책을 도입한 지 만 3년이 지났고, 100개 기업을 이미 선정해 놓았기 때문이다. 시장 변동과 정책 변화 등 다양한 위험에 노출된 기업을 ‘과거 실적’으로 평가하는 것이 타당한지, 정부의 지원금만 노리는 기업을 양산하는 것은 아닌지 등을 따져볼 필요가 있다.

세금 1000억원 지원했는데…'국가대표 中企' 육성 겉돌아

미국의 경영학자 톰 피터스는 1982년 ‘초우량기업의 조건’이라는 책을 냈다. 그는 43개 회사를 초우량기업으로 꼽았다.

하지만 이 기업들 중 3분의 1은 책이 출간된 시점부터 추락하기 시작했다. 절반 정도의 기업이 5년 만에 어려움에 빠졌다. 아직까지 초우량기업으로 남아 있는 회사는 5개사에 불과하다.

짐 콜린스도 ‘성공하는 기업의 8가지 습관’에 이어 2001년 ‘좋은 기업을 넘어 위대한 기업으로’를 썼다. 그 역시 미래를 내다보지는 못했다. 서킷시티, 모토로라, HP 등 상당수 업체가 2008년 금융위기를 맞아 몰락하거나 어려움을 겪었다. 과거의 성공이 미래를 보장하지 못한다는 것을 단적으로 보여주는 사례들이다.

글로벌 강소기업 육성정책

정부는 2011년부터 매년 30여개의 중소·중견기업을 ‘월드클래스 300’ 기업으로 선정해왔다. 지난해까지 100개 기업을 선정했다.

‘월드클래스 300’에 선정된 기업들은 거의 대부분 기술력이 뛰어나고 성장성이 높은 기업이다. ‘직전 5년간 연평균 매출증가율 15% 이상’ ‘최근 3년간 매출액의 2% 이상을 연구개발비로 지출’ 등 엄격한 기준을 통과해야 하기 때문이다. 심사위원회는 이들 기업의 실적을 토대로 점수를 내 최종 선정한다. 지난해 경쟁률은 4 대 1이었다.

정부는 ‘월드클래스 300’ 기업에 연구개발(R&D)비의 절반 이내에서 1년에 최대 15억원씩 3~5년간 주고 있다.

중소기업청에 따르면 지금까지 지급된 R&D 지원금은 2011년 18개 기업 156억원, 2012년 45개 기업 300억원, 2013년 74개 기업 550억원 등 1006억원이다.

‘월드클래스 300’에 선정된 기업들은 ‘한국의 대표 중견·중소기업’이라는 타이틀이 따라붙고 국제 신인도가 올라가는 등 효과가 크다. ‘월드클래스 300’ 기업 간 네트워크가 자연스럽게 형성돼 해외 진출 노하우를 공유할 수 있다.

‘월드클래스 300’ 협의체 구성을 추진 중인 윤동한 한국콜마 회장은 “한국 중견·중소기업들만이 갖고 있는 경쟁력을 키우기 위해 정기적으로 만나서 성공 사례를 발표하는 시간을 가질 것”이라고 말했다.

미래는 불확실이 지배

문제는 과거의 성공이 미래의 성공을 보장하지 않는다는 점이다. 지난 3년간 선정된 기업들만 봐도 미래가 얼마나 불확실하고 예측하기 어려운지 짐작할 수 있다. 첫해인 2011년 선정된 30개 ‘월드클래스’ 기업 중 그해 매출이 감소한 회사는 10개였다. 19개사는 영업이익이 줄었다. 대주전자재료, 유양디앤유 등은 선정 이후 매출과 이익이 모두 악화일로다.

2012년 선정된 기업들도 다를 게 없다. 11개사가 그해 매출이 줄었다. 엘티에스와 성호전자는 ‘월드클래스 300’을 신청할 때 제출한 2011년 실적을 정점으로 하락세다. 하나마이크론도 적자에서 벗어나지 못하고 있다. 지난해 선정된 기업들도 성과가 비슷하다.

선정된 해를 포함해 매출과 영업이익이 계속 증가한 업체는 2011년 마이다스아이티, 2012년 서울반도체 루멘스 파트론 우진산전 유니크 평화정공 정도다.

“선정받게 해준다” 컨설팅은 호황

전문가들은 세계 시장의 변화가 더 빨라지고 경쟁자가 어디서 튀어나올지 모르는 상황에서 ‘월드클래스 300’ 기업을 선정해 세금을 쏟아붓는 것이 무슨 의미가 있느냐는 의문을 제기한다. 몇몇 기업을 집중 지원하는 정책을 펴기보다는 시장을 더 넓히고 자유롭게 경쟁할 수 있는 환경을 조성하는 것이 오히려 글로벌 강소기업 육성에 효과적이지 않겠느냐는 문제 제기다.

이동기 서울대 경영전문대학원 경영학과 교수는 “월드클래스 300 등 각종 중소기업 육성정책을 보면 정부가 의도하는 구체적인 목표가 불분명하다”며 “중소기업 정책에 대한 전반적인 재점검이 필요한 시점”이라고 말했다.

‘월드클래스 300’ 기업에 선정되도록 도와주겠다는 컨설팅업이 성행하는 것도 문제다. 지난해 지원했다가 떨어진 한 정보기술(IT)업체는 올해 무슨 일이 있어도 월드클래스에 들어간다는 목표를 세웠다. 서류작업부터 발표 준비, 심사위원을 대하는 태도까지 컨설팅을 받고 있다. 컨설팅 비용으로만 6000만원을 썼다.

이 회사 관계자는 “붙기만 하면 최소 수십억원의 정부 지원금을 받기 때문에 비용이 전혀 아깝지 않다”며 “수억원을 들여 대형 회계법인에 자문하는 기업도 있다”고 말했다. 중견기업들 사이에서는 “컨설팅 회사만 돈 번다”는 얘기가 나돌기도 했다.

■ 월드클래스 300

정부가 2017년까지 글로벌 강소기업 300개를 키우겠다는 프로젝트. 매출 400억~1조원인 중소·중견기업이 대상이다. ‘최근 5년간 연평균 매출증가율이 15% 이상’이거나 ‘최근 3년 연구개발(R&D) 투자비가 연매출의 2% 이상’이어야 한다.

김용준/추가영 기자 junyk@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트