인사이드 Story - 수술 시급한 응급치료시스템

시설·전문의 등 태부족 위급상황서 他병원 이동도…예방가능 사망률 35% 넘어

○“병원에서 죽어 나간다”

지난해 방영돼 인기를 끌었던 모 방송사의 월화 드라마 ‘골든타임’의 한 장면이다.

통상 의료계에서 골든타임은 ‘생과 사를 오가는 환자의 목숨이 달린 시간’으로 불린다. 큰 사고로 생명이 경각에 달린 중증외상환자에게 골든타임은 한 시간. 중증외상은 교통사고 등으로 인한 골절, 과다출혈이나 외부충격에 따른 뇌출혈, 자상 등 일반 응급조치로 치료가 불가능한 심각한 상처를 의미한다. 드라마에서 두 사람을 한꺼번에 치료하지 않고 먼저 한 사람을 선택한 이유는 전문의와 시설이 부족했기 때문이다. 그런데 현실 역시 드라마 상황과 크게 다르지 않다.

29일 보건복지부와 질병관리본부에 따르면 한 시간 내 응급 수술을 받아야 생명을 건질 수 있는 중증외상환자들이 응급실에 도착해 실제 수술을 받는 데까지 걸리는 시간은 평균 네 시간이 넘는 것으로 나타났다. 긴급 상황에서 제때 적절한 치료를 받지 못하는 사람이 많을 가능성이 높다는 뜻이다.

복지부와 질병관리본부가 2011년 서울과 강원 지역에서 발생한 중증외상환자 진료 내역을 분석한 결과 중증외상을 입고 응급실을 찾아온 환자 9668명이 수술을 받기 위해 대기한 시간은 평균 4시간2분이었다. 또 응급실에서 일단 진료를 받은 후 수술을 마칠 때까지 걸린 시간은 평균 4.3일, 응급실에서 일반병실이나 중환자실로 우선 입원한 뒤 수술까지 걸린 시일은 6.1일에 달했다. 중증외상환자에 대한 치료가 얼마나 지연되는지에 대한 통계가 작성된 것은 이번이 처음이다.

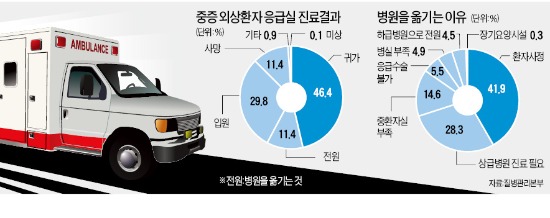

○충분히 살 수 있었는데…35.2%

이번 조사에서 전체 환자 중 2889명(29.8%)은 입원했지만 1100명(11.4%)은 병원을 옮겼고, 사망한 사람도 1105명(11.4%)이나 됐다. 병원을 옮긴 사람들 중 환자 본인의 의사에 따라 옮긴 464명(41.9%)을 제외하면 나머지 636명(58.1%)은 중환자실·병실이 부족하거나, 해당 병원에서 치료할 전문의가 없는 등 의료 인프라 미비로 인해 어쩔 수 없이 다른 병원으로 발길을 돌려야 했다.

현수엽 복지부 응급의료과장은 “이런 요인들로 인해 한국은 중증외상 응급환자들 중 충분히 살 수 있었는데도 제때 치료를 받지 못해 목숨을 잃는 ‘예방 가능한 사망률’이 선진국에 비해 월등히 높다”고 설명했다. 2010년 기준으로 상대적으로 외상 진료 시설을 잘 갖췄다고 평가되는 국내 주요 20개 응급의료기관의 예방 가능한 사망률은 35.2%에 달했다. 미국 일본 독일 등 선진국의 경우 이 비율은 20% 미만이다.

현 과장은 “2020년까지 예방 가능한 사망률을 20%까지 낮추는 것이 목표”라며 “이를 위해 중증외상환자 전문치료시설인 권역외상센터에 대한 투자와 지원을 강화할 계획”이라고 말했다.

임원기 기자 wonkis@hankyung.com