'인터넷 접속권=인권' 선언…다섯살 때부터 코딩 교육

스카이프 26억弗 매각 계기 신생기업 천국으로 변신

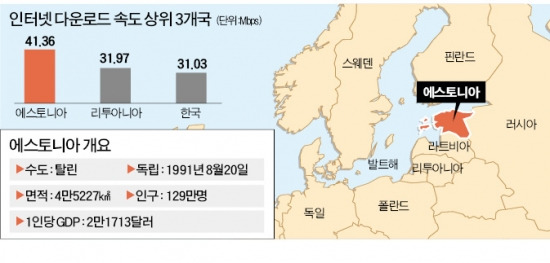

에스토니아는 2007년 총선 때 세계 최초로 전자투표를 도입했다. 작년 초에는 인터넷 속도에서 한국을 제치고 세계 1위에 올라 눈길을 끌었다. 당시 넷인덱스 다운로드 기준으로 에스토니아는 46.35메가bps(1초에 전송하는 비트 수)로 1위, 한국은 31.03메가bps로 3위였다. 이 나라에서는 주차료를 휴대폰으로 지급하고 건강기록은 클라우드(서비스 사업자의 서버)에 저장한다.

에스토니아를 ‘IT 리더’라고 부르는 것은 이런 몇 가지 사례 때문만은 아니다. 창업 환경이 최고라는 게 더 중요하다. 이코노미스트에 따르면 에스토니아에서는 창업 절차를 마치는 데 5분밖에 걸리지 않는다. 전자 아이디카드로 로그인한 다음 몇 차례 클릭만 하면 ‘허가’ 통보가 이메일로 온다. 이렇게 원스톱으로 처리해 주다 보니 국민 1인당 신생기업 숫자가 세계 최고다.

에스토니아에 ‘창업 붐’을 일으킨 결정적 계기는 ‘스카이프 대박’이었다. 이곳에서 출발한 인터넷전화 회사 스카이프가 2005년 미국 이베이에 26억달러(현재 환율로 약 2조9000억원)에 팔렸다. 믿기지 않는 금액이었다. 온라인 갬블링 소프트웨어 회사인 플레이텍도 런던 증시에 상장해 시가총액 20억파운드(약 3조4000억원)를 기록했다. 이런 성공 사례가 알려지면서 창업 붐이 확산됐다.

에스토니아 신생기업들은 창업하는 순간부터 글로벌 비즈니스를 당연하게 생각한다. 고객을 찾아, 인재를 찾아, 자금을 좇아 해외로 나간다. 내수시장이 워낙 작은 데다 해외 주요 도시와 잇는 직항이 많지 않아 해외 마케팅이 쉽지 않기 때문이다.

정부가 일찌감치 디지털로 방향을 잡은 게 주효했다. 에스토니아는 1991년 소련에서 독립한 뒤 핀란드가 아날로그 교환기를 공짜로 주겠다는 것도 마다하고 디지털 교환기를 직접 개발했다. 또 신생국가가 살 길은 인터넷이라고 믿고 모든 학교에 컴퓨터를 보급했고 1998년까지 인터넷으로 연결했다. 2000년에는 ‘인터넷 접속권’을 인권으로 선언하고 어디서나 와이파이를 공짜로 쓰게 했다.

에스토니아 정부는 지난해 ‘프로그래밍 타이거’라는 공공·민간 공동 프로젝트를 발표했다. 다섯 살 때부터 코딩(프로그래밍) 기초를 가르치는 프로젝트다. 일부 초등학교에서는 프로그래밍을 정규 과목으로 채택했다.

에스토니아가 ‘유럽의 실리콘밸리’가 되기엔 한계가 있다는 지적도 있다. 이민을 잘 받아주지 않아 해외 인재를 끌어오기 어렵고, 교통이 불편하며, 내수시장이 좁지 않으냐는 얘기다. 이에 대해 이코노미스트는 창업이 활발한 미국 델라웨어에 비유해 ‘유럽의 델라웨어’는 될 수 있다고 썼다.

김광현 기자 khkim@hankyung.com