금리 오르면 소비 더 위축

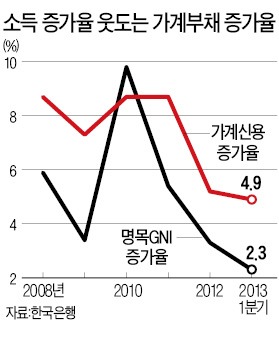

가계의 이자부담 정도를 보여주는 이자상환비율은 올 상반기 2.7%인 것으로 조사됐다. 처분가능소득을 100으로 할 때 이자부담이 2.7원이라는 얘기다. 지난해(2.9%)보단 다소 낮아졌지만 높은 수준이 지속되고 있는 것이다. 이자상환비율이란 가구가 벌어들인 소득 중 조세나 연금 등 비소비지출을 뺀 처분가능소득에서 이자비용이 차지하는 비율을 의미한다. 한국 도시 가구의 이자상환비율은 글로벌 금융위기 이전에 2%대 안팎의 안정적인 움직임을 보이다 2009년부터 급등하기 시작했다.

지난달 은행 가계대출 증가폭도 6년7개월 만에 최고치를 기록했다. 전월 대비 5조8000억원 늘어난 것으로 집계돼 전달 가계대출 증가폭(3조9000억원)보다 1조9000억원이나 많았다. 2006년 11월 6조9000억원을 기록한 이후 최대치다. 이는 지난 2월부터 다섯달 연속 증가세를 기록한 것이다. 3월(1조5000억원)과 4월(4조2000억원)의 증가폭을 합한 것보다 6월 한 달간의 증가폭이 더 컸다.

이준협 현대경제연구원 연구위원은 “원리금 상환부담이 늘어날수록 사람들의 불안심리도 커질 수밖에 없다”며 “금리가 오를 경우 가계소비는 더 위축될 것”이라고 경고했다.

고은이 기자 koko@hankyung.com

![中 BYD 일본서 일냈다…도요타 첫 추월 [김일규의 재팬워치]](https://img.hankyung.com/photo/202501/01.39151490.3.jpg)

!["이 가격에 누가 써?"…'친환경 아이콘' 그린수소, 높은 가격에 '휘청' [원자재 포커스]](https://img.hankyung.com/photo/202501/01.39150503.3.jpg)