한국 전통공연 싸구려 전락?

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

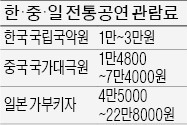

국악·창극 등 관람료 1만~3만원…日은 최고 22만원

행사 70%가 무료…중국·일본 고급화 전략과 대조적

행사 70%가 무료…중국·일본 고급화 전략과 대조적

경기침체로 공연시장 전반이 꽁꽁 얼어붙었다고 하지만 판소리 창극 국악관현악 등 전통공연의 경우 흑자를 내기가 더 어렵다. 공연시장의 영향도 있지만 결정적인 이유는 낮은 관람료다. 주요 국공립 공연단체가 무대에 올리는 전통공연 관람료는 클래식 뮤지컬 연극 등 다른 장르에 비해 낮은 수준이다.

국립국악원은 대작공연을 제외한 자체공연은 1만원, 서울시국악관현악단은 2만~5만원, KBS국악관현악단은 무료~2만5000원을 관람료로 받아왔다. 국립극장이 최근 관람료를 최고 7만원으로 올렸지만, 일부 민간 소규모 단체의 경우 아예 무료로 공연하거나 5000~1만원 사이의 낮은 관람료를 받는 게 일반적이다. 일부 공연은 40만원을 훌쩍 넘고 대부분 관람료가 10만원 내외인 클래식 발레 공연과 비교하면 턱 없이 낮은 수준이다.

전통공연 단체들이 손해를 보면서까지관람료를 낮추는 것은 관객을 모으기 위해서라는 게 업계의 목소리다. 한 국공립 공연단체 관계자는 “공공성 차원도 있고, 가격을 올리면 관객이 오지 않을까 봐 관람료를 낮게 책정한다”고 털어놓았다.

그러나 한국문화관광연구원이 지난해 600명의 관객을 대상으로 설문조사를 실시한 결과, 관람료가 공연 선택에 미치는 영향은 9.3%에 불과했다. ‘작품의 지명도’(26.3%), ‘공연주제’(24.5%), ‘장르’(23.2%)가 결정적 요소였다. 실제로 국악계 스타 이자람의 ‘판소리 브레히트 사천가’는 전석 5만원이었지만 전회 매진되는 기록을 세우기도 했다. 문제는 관람료가 아니라는 얘기다.

국악 공연의 관람료가 이토록 낮다 보니 전통공연은 ‘공짜로 보는 것’이라는 인식이 일반화됐다. 한국문화관광연구원의 조사를 보면 전통공연예술 행사의 70%가량이 무료행사다. 무료공연이 많아지다 보니 국악공연을 ‘돈 주고 보는 것은 아깝다’라는 인식이 늘고 있다는 결과가 나왔다. 관객을 모으기 위해 관람료를 낮췄는데 이게 오히려 부메랑이 돼 유료 관객 수를 떨어뜨리고 있는 셈이다.

국악실내악단 정가악회의 천재현 대표는 “조금만 눈을 돌리면 공짜로 볼 수 있는 국악 공연이 많은데 굳이 공연장까지 찾아와서 볼 사람이 어디 있겠느냐”며 “국악이라는 이유로 싼 표를 뿌려 모객하는 일은 국악공연 시장을 죽이는 일이다. 베를린필하모니오케스트라처럼 국립단체가 국악 공연을 고급화하는 데 앞장서고 민간 단체들이 나머지 시장을 이끄는 식으로 시장을 이원화해야 한다”고 말했다.

국내 전통공연 업계가 저가 관람료 전략으로 관객의 외면을 받고 있는 것과 달리 중국과 일본에서는 고급화 전략으로 성공을 거두고 있다. 일본의 가부키 공연 전용극장 가부키자는 관람료가 4000~2만엔(약 4만5000~22만8000원) 정도로 높지만 표가 없어서 못 팔 정도다. 평일에도 2000석 가까운 객석이 거의 매진될 정도로 인기를 이어가고 있다. 올초 시진핑 국가주석이 방문해 유명해진 중국의 국가대극원도 관람료가 80~400위안(약 1만4800~7만4000원)으로 중국 물가에 비해 비싸지만 내국인은 물론 외국인도 줄을 서서 경극을 관람한다.

김인선 기자 inddo@hankyung.com

![슈베르트가 단숨에 곡 붙인 괴테의 ‘마왕’ [고두현의 아침 시편]](https://img.hankyung.com/photo/202412/01.38926832.3.jpg)

![디올·루이비통이 '발리우드 배우' 모델로 내세운 이유 [안혜원의 명품의세계]](https://img.hankyung.com/photo/202412/01.38923716.3.jpg)