유리벽돌·구슬로 쌓아올린 '유토피아의 꿈'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

장 미셸 오토니엘 'NEW WORKS'展

국제갤러리 내달 31일까지

인도 길가에 쌓인 벽돌서 영감

'천국으로 가는 계단' 작업

지상낙원 도달하려는 염원 담아

국제갤러리 내달 31일까지

인도 길가에 쌓인 벽돌서 영감

'천국으로 가는 계단' 작업

지상낙원 도달하려는 염원 담아

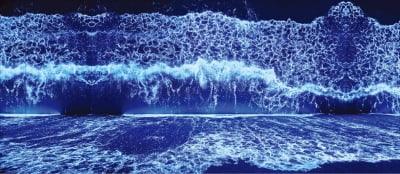

그는 변형하기 쉬운 유리, 황, 왁스 등을 활용해 작품 세계를 확장하고 있다. 재료를 불로 녹이는 등 인위적인 힘을 가하고, 재료의 형태가 바뀌는 순간 다양한 예술 실험을 한다. ‘천국으로 가는 계단’이 놓인 첫 번째 전시장의 벽 사방은 그의 유리벽돌 연작으로 둘러싸여 있다. 연작의 이름은 ‘고귀한 석벽(Precious Stonewall·2020)’. 유리벽돌을 이용해 직육면체를 만들었다. 노랑, 초록, 파랑 등 서로 다른 색깔의 유리벽돌이 서로 기대고 의지하듯 맞닿아 있다. 그 빛이 반사돼 관객과 벽을 불꽃처럼 비추기도 한다.

오토니엘은 2010년 인도 피로자바드 여행에서 집을 짓기 전 땅에 벽돌 더미를 수북이 쌓아 두는 현지인의 관습을 눈여겨봤다. 벽돌은 인류 역사에서 오랫동안 건물을 짓는 데 사용되면서 거주(住)를 상징하는 재료로 자리잡았다. 그는 일반 벽돌보다 값비싼 유리를 활용해 벽돌보다 더 높은 가치를 지닌 인간의 꿈과 염원을 담아냈다. 동시에 벽돌의 강인함과 유리의 연약함을 대비하는 효과도 낸다.

전시장 벽 사방엔 장미 회화들이 걸려 있다. 금박을 칠한 캔버스에 검정 잉크로 장미를 표현했다. 회화 속 장미 또한 유리구슬처럼 둥근 형태로 그려져 있다. 이 회화는 프랑스 루브르박물관에 걸린 17세기 바로크 화가 페테르 파울 루벤스의 ‘마리 드 메디치와 앙리 4세의 대리인에 의한 결혼식’에 나온 장미에 영감을 받아 제작했다. 국제갤러리 관계자는 “오토니엘 작품의 중요한 원천은 변형과 변신”이라며 “이를 유리벽돌과 유리구슬 등 다양한 매체를 활용해 어떻게 표현해왔는지 확인할 수 있을 것”이라고 말했다. 전시는 1월 31일까지.

김희경 기자 hkkim@hankyung.com