떠들어도 되는 '역발상 도서관'… 고정관념 깨니 사람 몰려

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

도전 2018, 다시 블루오션 시대로

(3) 과거의 성공 방정식은 잊어라

신세계 '별마당 도서관'

전통적 도서관 탈피

회원가입·대출 서비스 없애

대신 공간미로 '즐거움' 제공

"도서관서 봐" 구심점 역할도

쇼핑몰 레드오션 뚫다

공간 통해 새로운 가치 창출

침체 위기 코엑스몰 되살려

6개월 간 1000만명 방문

(3) 과거의 성공 방정식은 잊어라

신세계 '별마당 도서관'

전통적 도서관 탈피

회원가입·대출 서비스 없애

대신 공간미로 '즐거움' 제공

"도서관서 봐" 구심점 역할도

쇼핑몰 레드오션 뚫다

공간 통해 새로운 가치 창출

침체 위기 코엑스몰 되살려

6개월 간 1000만명 방문

발상의 전환으로 죽은 공간을 살리다

지난 5월 개관한 별마당 도서관에서 규칙은 하나뿐이다. 누구나 자유롭게 와서 쉬다 가는 것. 사방이 열린 이곳에선 책을 읽기 위해 회원 가입 등 신분을 증명할 필요는 없다. 대화하거나 사진을 찍는 소리를 내도 괜찮다. 오히려 도서관에서 음악 밴드가 공연하고 독서 모임, 명사들의 강연이 열린다. 몇 시간을 앉아있어도 눈치 주는 이도 없다. 이곳은 전통적인 도서관을 과감히 탈피한 운영 방식 덕에 휴식처, 만남의 장소 등으로 쓰이고 있다.

책을 매개로 사람을 모으다

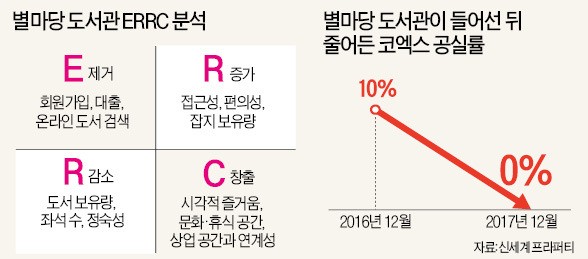

신세계가 작년 12월 운영권을 얻었을 때만 해도 코엑스몰은 침체되고 있었다. 2014년부터 방문객이 매년 줄어들며 상권이 가라앉았던 것. 공실률은 10%에 달했다. 신세계는 이곳에 자사 복합쇼핑몰 브랜드인 ‘스타필드’ 색깔을 입혀 다시 개장해야 했다. 스타필드는 ‘세상에 없던 라이프 스타일을 제시하는 문화·쇼핑 공간’을 표방한다. 스타필드 코엑스 태스크포스(TF)에서는 이런 브랜드 핵심 가치를 잘 보여주면서 코엑스의 랜드마크 역할을 하는 시설로 도서관을 열자는 의견이 나왔다. 오프라인 쇼핑몰과 종이책의 아날로그 감성이 맞닿아 있다는 이유였다.

신세계는 블루오션 전략의 원칙에 충실했다. 불필요한 요소는 없애고 고객 가치를 높이는 데 집중했다. 일반적인 도서관에서 볼 수 있는 회원 가입, 대출서비스, 도서 검색을 없앴다. 도서 보유량과 좌석 수는 다른 도서관보다 줄였다. 이렇게 하면 도서관 운영비용을 아낄 수 있어 무료 개방하는 데 부담이 덜하다.

대신 막힌 벽이나 문 없이 사방이 트인 공간으로 설계해 접근성을 높였다. 여기에 밝은 채광과 세련된 디자인으로 눈으로 보는 즐거움을 창출했다. 책 자체가 목적이 아니라 책을 매개로 사람이 모이는 공간이 됐다.

코엑스 상권의 구심점 역할까지

별마당 도서관이 들어서면서 생긴 변화는 또 있다. 사람들이 별마당 도서관 앞에서 만나자는 약속을 잡기 시작했다. 상권의 구심점 역할을 하게 됐다는 얘기다. 작년만 해도 코엑스몰은 길을 찾기 어려워 ‘미로(迷路)몰’이라는 별명으로 불린 곳이다.

신세계 관계자는 “올해 초 벌인 설문조사에서 소비자 불만의 70%가량이 길을 찾기 어렵다는 점이었다”며 “이제는 별마당 도서관을 기준으로 길을 찾는 방문객이 늘어나면서 ‘미로몰’이라는 이미지를 벗어나게 됐다”고 말했다.

유원상 고려대 경영학과 교수는 “별마당 도서관이 방문자들에게 새로운 라이프 스타일을 제공하면서 스타필드 브랜드에 대한 충성도까지 높이는 효과를 내고 있다”고 분석했다.

이수빈 기자 lsb@hankyung.com

!["먹튀한 돈으로 해외 갔냐"…직원 눈물에도 대표 잠적 '발칵' [일파만파 티메프]](https://img.hankyung.com/photo/202407/ZN.37452515.3.jpg)

!['구영배 대표 사임' 큐익스프레스…'티메프 사태' 선 그었다 [일파만파 티메프]](https://img.hankyung.com/photo/202407/01.37469462.3.jpg)

!['티메프' 해법 안갯속···환불할 자금도 태부족 [중림동사진관]](https://img.hankyung.com/photo/202407/01.37462999.3.jpg)