독일선 노동이사제 축소

산별노조 기반 협력적 노사관계

노동이사는 이사회 감시 역할만

기업 혁신·투자 막아 점점 기피

한국만 글로벌 추세에 역행

기업별 노조 중심 노사 갈등 속

경영 참여로 노조 입김 더 세져

인력 구조조정까지 반대할 수도

개정안은 공포 후 6개월이 지난 날부터 시행되기 때문에 하반기에 적용된다. 대상은 한국전력, 인천국제공항공사 등 공기업 36곳과 국민연금공단 등 준정부기관 95곳 등 총 131곳이다. 예금보험공사, 자산관리공사, 주택금융공사 등 일부 정책금융기관도 대상이지만 산업은행이나 기업은행은 법적 대상이 아니다.

기획재정부는 향후 노동이사의 자격 요건 등 구체적 지침을 마련할 계획이다. 하지만 경제계는 대선을 앞둔 정치권이 노동계 표심을 잡기 위해 충분한 논의 없이 ‘친노조 법안’을 통과시켰다고 지적했다.

○노조가 공기업 경영에 간섭

독일은 이사회가 감독이사회와 경영이사회로 이원화돼 있다. 노동이사는 감독이사회에 참여할 뿐 경영 관련 안건을 내지는 않고 회계부정 등을 감시하는 역할로 제한돼 있다.

하지만 ‘한국형 노동이사제’는 노동이사가 경영에 참여하는 형태라 기업 경영에 부담이 될 수 있다. 이정 한국외국어대 법학전문대학원 교수는 “독일은 산별 노조를 기반으로 협력적 노사문화가 조성된 데 비해 한국은 기업별 노조 중심의 대립적 노사관계”라며 “이사회에서 노사 갈등, 주주권과의 충돌 등을 빚을 가능성이 높다”고 지적했다.

공기업에서 노동자 대표가 이사회에 들어가면 어떤 방식의 인력 구조조정도 반대할 공산이 크다. 역할이 줄어들거나 재무구조가 취약한 공기업이라 하더라도 구조조정이 불가능해질 것이란 얘기다. 추경호 국민의힘 의원에 따르면 350개 공공기관 중 자산 2조원 이상 대형 공공기관 38곳과 정부가 손실을 보전해 주도록 돼 있는 2곳 등 40곳 중 영업이익으로 이자도 못 갚는 ‘좀비 공기업’이 19곳이나 된다.

노동자 대표는 오히려 임금 인상 등 복리후생 증대만 주장할 가능성도 제기된다. 이 경우 악화되는 재무구조는 최종적으론 정부가 막아줘야 한다. 세금이 투입될 수 있다는 지적이 나오는 이유다.

○독일은 어떻게 하고 있나

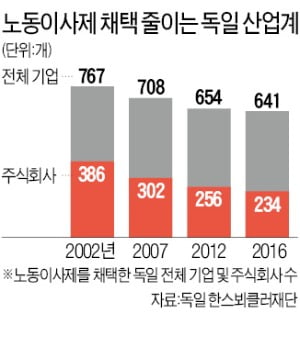

이런 난제를 경험한 독일의 산업계는 노동이사제 채택을 줄여나가고 있다. 민영화 확대 등의 흐름을 맞아 노동이사제 도입 기준을 상향하는 등 전반적으로 노동이사제를 약화시키고 있다. 주주 중심의 주식회사엔 노동이사제가 적합하지 않다는 자체 진단에서다.독일 금속노조 산하 한스뵈클러재단에 따르면 독일에서 ‘노사 동수 감독 이사회’를 운영하는 기업은 2002년 767개에서 2018년 638개로 줄었다. 또한 독일에서 노사 동수 노동이사제를 도입한 주식회사는 1992년 413개에서 2016년 234개로 43.3% 감소했다. 다른 형태의 기업에 비해 감소폭이 크다. 한국은 2020년 기준 주식회사의 비율이 95%에 이른다. 아직은 민간기업에까지 노동이사제를 강제하진 않지만 도입 논의 시 논란이 될 가능성이 큰 대목이다.

독일에선 법인 등록을 외국으로 옮겨 노동이사제를 회피하는 기업이 증가했다는 분석이 나온다. 한스뵈클러재단에 따르면 이런 기업은 1995년 11개, 2000년 20개, 2005년 46개, 2010년 70개, 2014년 94개로 꾸준히 증가하고 있다.

권혁 부산대 법학전문대학원 교수는 “노동이사제는 기업의 투명성을 확보하고 노사 간 소통을 넓히는 장점이 있다”면서도 “이는 노동이사가 노조의 일원이라는 역할과 구분된 이사로서의 역할을 명확하게 인식해야 가능하다”고 말했다.

곽용희 기자 kyh@hankyung.com

![[속보] '공공기관 노동이사제' 기재위 전체회의 통과](https://img.hankyung.com/photo/202201/01.28506428.3.jpg)