14일 서울 세종로 정부서울청사 정문 앞에선 민주노총 산하 전국플랜트건설노조 조합원 10여 명이 이런 구호를 외쳤다. 이들은 “조합원 10만 명 중 절반이 실업 상태”라며 “외국 인력 도입이 허용될 경우 일자리 구하기가 더 어려워질 것”이라고 목소리를 높였다.

정부가 석유화학과 제철, 발전 등 플랜트 업종에 대해 외국 인력 채용을 허용키로 하자 노조가 반발하고 있다. 일자리를 구하지 못한 조합원 5만 명의 생계가 더 어려워질 것이라는 논리다.

하지만 건설업계는 “지나치게 과장된 수치”라며 “객관적 자료가 없다”고 반박하고 있다. 건설업계의 이런 주장은 작년 말 고용노동부가 내놓은 ‘전국 노동조합 조직현황’ 통계에 잘 나타나 있다. 통계에 따르면 플랜트건설 노조원은 2022년 말 기준 2만9000명이다. 2021년 노조가 신고한 조합원 수 10만6000명보다 7만7000명 적은 수치다.

플랜트 노조원이 2만9000명인데, 5만 명의 조합원이 실업 상태에 있다는 건 앞뒤가 맞지 않는다는 얘기다. 이에 플랜트건설 노조 관계자는 “고용부 통계는 조합비를 내는 공식 노조원만 집계한 수치”라며 “조합비를 내지 못할 정도로 열악한 일용직도 많다는 의미”라고 해명했다.

업계에선 플랜트 업종이 사실상 완전고용 상태에 접어들었다고 보고 있다. 작년 기준으로 플랜트 업계에서 필요한 인력은 14만6788명이었는데 13만4100명만 공급돼 1만2688명이 부족했기 때문이다. 일자리를 구할 의지가 있다면 얼마든지 구할 수 있었다는 얘기다. 건설업계에선 올해 약 2만1000명의 인력이 부족할 것으로 내다보고 있다. 건설업계 관계자는 “돈 되는 작업장을 골라 일하는 관행을 여전히 유지하고 있다”며 “도심과 멀리 떨어진 외곽지역 근무 기피 현상도 심각하다”고 말했다.

일각에선 플랜트건설노조가 영구적인 외국 인력 차단을 통해 ‘몸값’을 높이려 한다는 지적도 나온다. 외국 인력의 인건비는 내국인보다 20~30% 정도 낮기 때문이다. 건설업계는 의사소통이 잘 이뤄지지 않아 안전사고가 늘어날 것이란 노조 주장에 대해서도 “절반만 맞는 얘기”라고 반박한다.

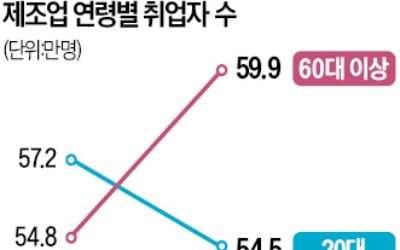

대한기계설비건설협회 관계자는 “노조 조합원은 안전을 위한 작업장 청소 등을 ‘잡일’이라며 거부하는 경우가 많다”며 “외국 인력은 20~40대의 젊은 층이 대부분이라 업무 효율도 별로 떨어지지 않는다”고 말했다.

정희원/김대훈 기자 tophee@hankyung.com