지난해 사과 생산량 30%가량 감소

서리 피해 등 이상 기후 현상 주효

기후 변화로 주산지 북상 지속

"병충해 관리 점점 까다로워져"

강원도 정선군 임계면에서 1만4876㎡(약 4500평) 규모의 사과 과수원을 경작하는 노현태(65) 씨는 이같이 말했다. 그는 "과수원이 해발고도 600m의 고랭지에 있지만 여기도 여름엔 서늘한 느낌 없이 덥다"며 "오히려 일조량이 풍부해 사과 과육이 단단하다. 요즘에는 영남지역 사과보다 비싸게 팔린다"고 설명했다.

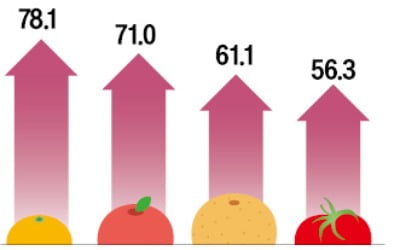

'아침에 먹으면 금'이라던 사과가 진짜 '금값'이 됐다. '국민 과일'로 불리던 사과의 소매 가격이 지난달 기준으로 전년 동기 대비 70% 넘게 급등하면서 현재 사과 한 알이 5000원에 이를 정도다.

업계에 따르면 지난해 사과 수확량은 전년 대비 30%가량 줄었다. 탄저병과 같은 병충해와 때아닌 5월 서리·냉해 등 이상 기후 현상으로 농가마다 큰 피해를 봤기 때문이다. 이에 지난해 추석부터 사과 가격 오름세는 멈추지 않고 계속되는 모양새다.

문제는 사과값이 언제 내릴지 모르는 데다, 업계에선 수요가 유지되는 한 앞으로도 계속 높은 가격을 형성할 것으로 점치고 있다는 점이다.

사과 가격 폭등에는 기후 변화가 주효하다. 과거에는 사과 주산지로 경남 거창, 경북 안동, 청송 등을 꼽았는데 사실 '사과는 영남'이라는 공식은 이미 깨진 지 오래다. 지구온난화로 10여년 전부터 한반도의 사과 재배지가 꾸준히 북상했기 때문이다. 사과는 일교차가 클수록 당도가 높아지기에 밤 기온이 서늘해야 한다. 그런데 영남지역은 이제 야간에도 고온이 지속되는 열대야가 극심해졌다. 이에 해당 지역 농민들이 사과 재배에 어려움을 겪고 있는 것이다.

이에 밤엔 시원하면서도 일조량도 풍부한 강원도 고랭지가 사과의 주산지로 부상하고 있다. 정선군청에 따르면 지역 내 사과 재배면적은 2010년 49만5867㎡(약 15만평)에서 2020년 247만9338㎡(약 75만평)로 10년새 5배나 늘었다.

강원도 토박이인 노 씨도 30년 넘게 구황작물을 기르다가 2017년부터 같은 땅에 사과나무를 심었다고 전했다. 그는 "지난해 여름 '강원도가 이렇게 더운 건 처음이네'라고 느꼈다"며 "사과값 폭등이 일시적인 현상은 아닐 것"으로 전망했다.

그는 "사과가 햇빛을 많이 받아야 하는 건 맞지만 고온다습한 환경엔 취약하다"면서 "남부 지역은 폭염이 계속돼 병충해 피해가 더 컸다고 들었다"고 설명했다. 또 "우리 농가도 생산량이 20%가량 줄어 4월이면 판매할 부사도 이제 동난다. 물량이 달린다"고 전했다.

이어 올해 날씨도 심상치 않다며 현장의 분위기를 전했다. 노 씨는 "원래 이맘때쯤이면 땅이 다 말라서 가지치기를 하며 꽃이 피길 기다려야 하는데, 아직 과수원에 눈이 쌓여있다"면서 "점점 날씨를 예측하기 힘드니 농사도 까다로워진다. 머지않아 강원도에서도 사과 재배가 어려워진다면 그땐 사과가 더 귀해질 것"이라고 토로했다.

부사를 출하하는 한 지역 농협 관계자는 "지난해 11월까지 우리 지역에서 수확해 출하한 부사는 이미 '완판'이다. 더 이상 (판매할) 사과가 없다"며 "2022년이었으면 상품성이 떨어져 판매가 어려웠을 흠과(못난이 사과)도 다 팔았다"며 "당분간 사과 가격이 내려가기는 힘들 것"이라고 내다봤다.

김영리 한경닷컴 기자 smartkim@hankyung.com