이같은 인구표어는 전쟁 이후인 1950년대 처음 등장해 1990년대까지 지속적으로 나왔다. 과거에는 효과가 컸지만 개인주의가 확산된 최근에는 소위 ‘약발’이 먹히지 않는다는 평가다.

"5명은 낳아야" → 베이비 부머

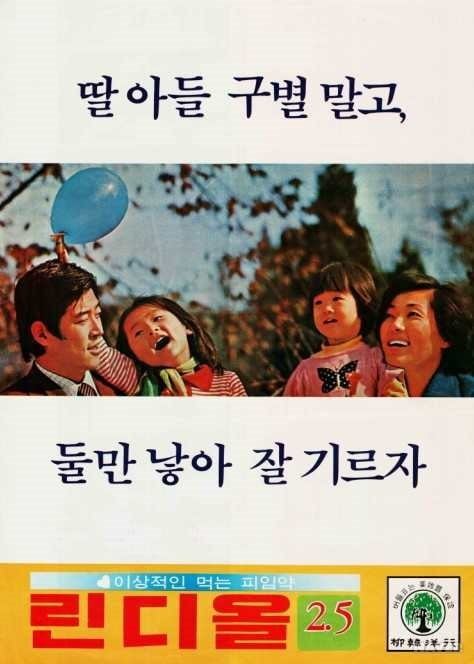

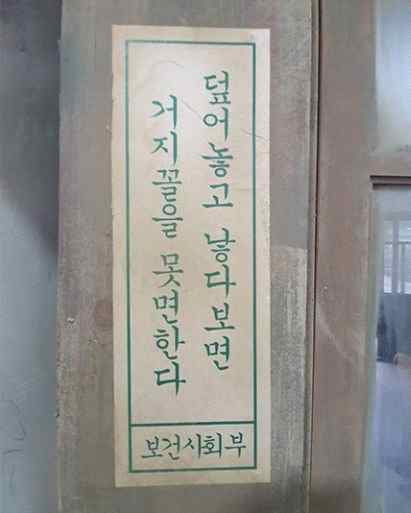

전쟁의 참상 한복판을 지난 1950년대에는 인구 부족이 문제였다. 빗발치는 포탄과 피난행렬 속에 사망자가 급증했기 때문이다. 이 때 정부가 내세운 표어는 “3남 2녀로 5명은 낳아야죠”. 자녀를 많이 낳아야한다는 정부의 의지가 반영된 표어였다. 국민들도 많은 자녀를 낳는 데 익숙했다. 이 표어는 ‘58년 개띠’로 대표되는 베이비부머의 탄생에 일조했다.약 10년만에 상황은 바뀌었다. 인구 폭발이 국가 경제에 부담이 된다는 인식이 퍼졌다. 베이비부머 세대가 학교에 들어갈 무렵이었다. 정부는 1961년 대한가족계획협회를 발족하고 인구증가 억제책을 펴기 시작했다.

출산 억제 정책에 출산율 급감

민주화 이후인 1990년대는 정부가 방향을 제시하는 인구표어는 많이 등장하지 않았다. 남아선호 사상을 억제하려는 차원에서 “아들바람 부모세대 짝꿍 없는 우리세대” 같은 내용이 일부 있었던 정도다.

1995년부터 상황이 급반전됐다. 저출산이 노동력 감소와 사회보험재정의 악화로 나타날 수 있다는 지적이 나오기 시작했다. 당시 정부가 각계 전문가와 함께 만든 인구정책발전위원회는 인구 억제정책을 즉각 폐기할 것을 권고하기도 했다. 정부는 1996년 인구억제정책을 폐기했다.

외환위기 이후 결혼과 출산을 꺼리는 분위기가 퍼지면서 2000년대 이후엔 인구를 늘리기 위해 출산을 유도하는 내용의 표어가 쏟아졌다. “아빠, 혼자는 싫어요. 엄마, 저도 동생을 갖고 싶어요”, “하나는 외롭습니다. 자녀에게 가장 좋은 선물은 동생입니다”, “한 자녀보다는 둘, 둘보단 셋이 더 행복합니다” 등이다.

하지만 2000년대 이후엔 이같은 인구표어에 호응하는 국민은 별로 없었던 것으로 파악된다. 2000년 1.48명이던 합계 출산율(여성 1명이 평생 낳을 것으로 기대되는 자녀 수)은 지난 2020년 0.84명으로 크게 줄었다. 말뿐인 표어보다는 보육 친화적인 환경을 구축하고, 실질적인 지원을 늘려야한다는 지적이 나온다.

강진규 기자 josep@hankyung.com