쌀 시장 왜곡하고 예산 낭비

"차라리 농민소득보조금 지원하라"

국내 1인당 연간 쌀 소비량은 2012년 처음으로 70㎏ 밑으로 떨어진 뒤 지난해 61㎏까지 줄었다. 이 기간 쌀 소비량은 14.4% 줄었지만 쌀 생산량은 3.3% 감소하는 데 그쳤다.

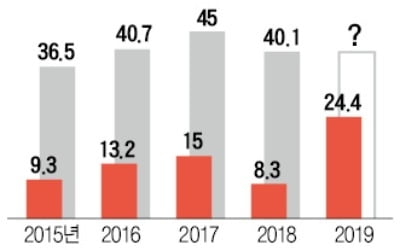

쌀이 과잉생산되고 있음에도 농민들은 다른 작물 농사로 전환할 필요성을 느끼지 못한다. 쌀값이 폭락해도 정부가 국민 세금으로 가격을 일정 부분 보전해주기 때문이다. 2016년산 쌀에는 세계무역기구(WTO)가 정한 농업보조금 한도를 꽉 채운 1조4900억원의 변동직불금이 지급돼 논란이 되기도 했다. 2017년산에는 5400억원이 지급됐다. 변동직불금 규모는 더 늘어날 가능성이 높다. 2013~2017년산 쌀에 적용한 목표가는 18만8000원이었다. 여야는 2018~2022년산 목표가를 ‘21만원 이상’으로 정하기로 올초 합의했다. 최종 목표가가 21만원으로 정해져도 직전 목표가 대비 11.7%가 인상되는 것이다.

쌀이 과잉생산되면 가격 하락을 막기 위해 정부가 재정을 동원해 사들인다. 수매한 쌀의 관리비용 역시 재정으로 해결한다. 1만t의 쌀을 보관하는 데 연간 31억원의 관리비용이 들어간다. 4월 말 기준 정부 쌀 재고량 122만t 관리비에만 연간 3800억원 정도가 쓰인다. 강태혁 한경대 행정학과 교수는 “쌀 가격을 왜곡하고 예산도 낭비되는 직불금 대신 농민소득보조금 형태로 농가를 지원하는 게 낫다”고 말했다.

이태훈/김익환 기자 beje@hankyung.com