동료·후배 문인 21명 헌정산문집

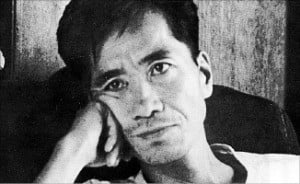

김수영 시인의 작고 50주기를 추모하기 위해 동료·후배 문인 21명이 헌정한 《시는 나의 닻이다》(창비)는 이들이 김수영을 직접 또는 간접적으로 만났던 삶의 순간을 기록한 산문집이다. 백낙청·염무웅 두 문학평론가의 대담을 필두로 김수영과 동시대에 호흡했던 이어령·김병익을 비롯해 황석영, 김정환, 임우기, 나희덕 등 원로·중견 문인부터 심보선, 송경동, 하재연, 신철규 등의 젊은 시인들, 김상환, 김종엽, 김동규 등 학자들이 참여했다.

염무웅 평론가는 출판사 편집자로 근무하며 김수영과 오랫동안 술잔을 기울였던 어느 겨울밤 추억을 글로 담아냈다. 김수영의 시 ‘현대식 교량’을 통해 자신의 곡절 많은 인생과 현대사를 반추한 황석영, 김수영의 문학으로 시적 언어의 돌파 여부를 가늠했던 시절을 회고한 시인 심보선, 김수영 문학 속 자유와 사랑, 절망을 예로 정직한 목소리로 사는 현재를 고민하는 문학평론가 송종원 등 김수영을 구심점으로 하는 흥미로운 산문이 이어진다.

1960년대 김수영과 순수문학·참여문학을 두고 논쟁을 벌인 것으로도 유명한 이어령의 글은 어느 글보다 선명하고 촉촉하게 다가온다. ‘맨발의 시학 그리고 짝짝이 신의 사소한 은유들’이란 제목으로 김수영에게 15개의 메모를 쓴 그는 “오랜만에 향을 피우는 마음”이었다고 고백한다. 그러면서 “서로 누운 자리는 달랐어도 우리는 같은 꿈을 꾸고 있었을 것”이라고 던지는 마지막 문장이 읽는 이의 가슴을 울린다.

은정진 기자 silver@hankyung.com