배달앱처럼 쉽게 고르고 하루 700원이면 가입…'보험 맛집' 된 보맵

보험 든 회사 제각각 달라도

클릭 한번에 보장내역 좌르륵

'보험 선물하기' 기능도 인기

보험업계 종사자들이 한 번쯤 느꼈을 고민을 담은 앱(응용프로그램) 서비스가 있다. 보험 조회·판매 앱인 ‘보맵’이다. ‘보험은 비싸고 나이 많은 사람들이나 가입하는 상품’이라는 인식을 비틀었다는 게 업계의 평가다.

보맵을 만든 사람은 SGI서울보증보험 출신인 류준우 대표(사진)다. 주변 사람들이 건넨 “보험 관련 회사는 좀 그렇지 않냐”는 말이 그를 자극했다. 류 대표는 “보험업은 영업이라고 생각하고, 보험 설계사나 관련 업자를 색안경 끼고 보는 사람이 많다”며 “이 불신이 어디서부터 시작됐는지를 두고 고민하다 보맵의 아이디어를 떠올렸다”고 말했다.

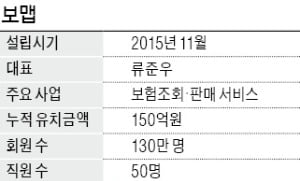

2010년 SGI서울보증보험에서 나온 류 대표는 컵케이크 사업, 모바일 마케팅 스타트업(신생 벤처기업) 등에서 일하며 사업 감각을 익혔다. 그러면서 보맵에 대한 아이디어도 구체화했다. 류 대표는 우선 ‘보험=영업’이라는 인식부터 바꿔보기로 했다. 서비스의 슬로건을 “보험 가입하세요”보다 “보험 가입·관리를 편하게 해드리겠습니다”로 정한 배경이다. 법인 설립은 2015년 11월에 했으며 2016년 6월 첫 서비스 ‘레드박스’를 내놨다.

레드박스는 보험가입증권을 찍으면 이를 텍스트 형태로 추출해 꾸준하게 관리할 수 있도록 한 서비스였다. 반응은 기대에 미치지 못했다. 한 달이 되도록 가입자가 10명도 되지 않았다. 그때 류 대표는 알았다. 직접 보험을 관리하고 싶어 하는 소비자가 많지 않다는 것을.

사업모델을 바꿔 2017년 2월 보맵 1.0을 출시했다. 소비자용 앱, 설계사용 앱을 따로 개발해 두 개의 앱을 내놨다. 보맵 1.0의 미션은 “보험의 신뢰를 높여보자”였다. 설계사가 보맵을 들고 다니면서 소비자를 만날 수 있게 했다. 설계사용 앱에 고객 정보를 입력하면 스크래핑 기술을 통해 가입 현황을 보여주는 식이었다. 스크래핑 기술을 보험 정보 조회에 활용한 첫 사례였다.

설계사들의 반응은 폭발적이었다. 클릭 몇 번으로 고객의 보험 가입 정보를 볼 수 있었기 때문이다. 대형 보험대리점(GA)에서도 관심을 보였다. 월 3만원을 내면 쓸 수 있는 설계사용 앱은 보맵의 수익모델로 빠르게 자리잡았다.

문제는 소비자용 앱이었다. 설계사 연락처를 입력하면 프로필·평가를 확인할 수 있는 앱은 생각보다 인기가 없었다. 그때 류 대표는 또 알았다. 설계사를 믿는 고객이 많지 않다는 것을.

류 대표는 ‘설계사를 대체하는 앱을 내놓아야 한다’는 결론에 도달했다. 그러려면 아예 앱 안에서 상품을 안내받고 가입할 수 있어야 했다. 2018년 2월 보맵 2.0을 거쳐 지난 3월 보맵 3.0을 출시했다. 보맵 앱 안에서만 가입할 수 있는 보험 쇼핑몰이었다.

출발은 가벼워야 했다. 가입비가 비싸선 안 됐다. 오프라인에서 흔하게 파는 기존 보험과도 차별화돼야 했다. 50대 이상이 관심을 가지는 상품보다 2030세대가 관심을 가질 만한 것 위주로 상품을 구성했다.

이렇게 출시된 상품이 항공기 지연 보험, 귀가 안심보험, 원데이 운전자(렌터카) 보험 등이다. 기존 보험사에는 없거나, 판매하더라도 비쌌던 상품이다. 보맵은 하루 700원으로도 가입할 수 있는 가벼운 상품에 초점을 뒀다. 류 대표는 “가격이 낮아야 소비자들의 거부감을 녹일 수 있을 것으로 생각했다”고 설명했다.

보맵 3.0은 ‘쉽게 가입할 수 있는 싼 보험’으로 빠르게 입소문이 났다. 하루 5000명씩 신규 가입자가 유입됐다. 이후에 출시한 ‘보험 선물하기’ 기능도 인기였다. 부모의 생일 선물로 보맵 상품을 선택하는 젊은이들이 적지 않았다.

현재 보맵 가입자는 130만 명에 달한다. 누적 투자유치 금액은 150억원이다. 류 대표는 “오프라인 보험 사업이 한계에 다다랐다는 것에 공감하는 투자사가 많았다”며 “이런 가운데 온라인 보험시장을 집중적으로 공략하는 보맵 모델이 눈길을 끈 것 같다”고 전했다.

보맵은 인공지능(AI) 기반의 보험상품 안내 서비스에 집중하고 있다. 공항에 도착하면 자동으로 여행자보험을 안내하고, 산부인과에 들르면 태아보험 안내 메시지가 뜨는 식이다. 류 대표는 “지금까지 시장에 없었던 ‘보험 서비스’로 키우는 게 목표”라고 말했다.

윤희은 기자 soul@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트