"중고차 믿고 살 수 있다" 신뢰

한국은 대기업 진출 길 막혀

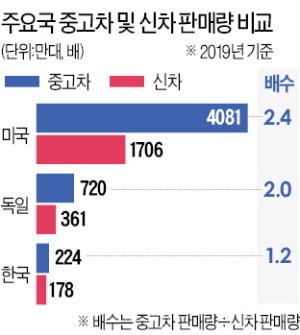

30일 관련업계에 따르면 지난해 미국의 중고차 판매대수는 4081만 대로 신차 판매대수(1706만 대)의 2.4배에 달했다. 연간 판매금액도 8406억달러(약 994조4000억원)로 신차 시장(약 753조원)을 웃돈다. 독일의 중고차 거래대수도 지난해 720만 대로 신차 판매대수(361만 대)의 두 배를 기록했다. 이에 비해 한국의 중고차 판매대수(224만 대)는 신차(178만 대)보다 약간 많은 1.2배에 그쳤다.

소비자가 ‘믿고 살 수 있는지’가 시장 규모에 영향을 미치고 있다는 분석이 나온다. 미국은 완성차 브랜드 매장에서 신차와 함께 중고차도 판매할 수 있도록 허용하고 있다. 완성차 업체는 100~200여 개 항목에 대한 정밀 성능 점검과 수리를 거쳐 보증기간을 연장한 ‘인증 중고차(CPO)’를 판매한다. 소비자들은 완성차 업체가 인증한 품질의 중고차로 구매 리스크를 줄일 수 있다.

중고차 업체와 딜러사도 완성차 업체와의 경쟁에서 살아남기 위해 자체 성능 점검 시스템을 마련하고 명의자 변경 내용, 주행거리, 사고 수리 및 개인 정비 내용을 보여주는 서비스를 운영한다. 독일도 전체 중고차 시장에서 완성차 브랜드가 판매하는 CPO가 20%에 육박한다.

하지만 한국은 완성차 업체가 중고차 시장에 발을 들일 수 없다. 2013년 중소기업 적합업종으로 지정되면서 대기업이 중고차 시장에 진출할 길이 막혔다. 그러는 사이 가격의 불투명성과 저품질 등으로 소비자 피해가 커졌고 ‘레몬마켓(저급품만 취급되는 시장)’이라는 꼬리표도 붙었다.

지난해 중소기업 적합업종 기한(6년)이 만료됐지만 중고차 업체들은 “대기업이 독과점 시장을 형성할 것”이라며 동반성장위원회에 소상공인 생계형 적합업종으로 지정해줄 것을 신청했다. 생계형 적합업종으로 지정되면 대기업은 앞으로 5년간 중고차 시장에 진출할 수 없게 된다.

대기업 진출이 또 막히면 중고차 관련 산업이 도약할 기회를 잃을 수 있다. 미국은 완성차 업체가 중고차 시장의 품질을 높이면서 중고차 이력과 상태 정보를 제공하는 업체부터 재고 및 고객 관리 등 통합 솔루션 업체, 중고차 시험·인증 전문기관까지 산업 외연이 확장됐다. 독일도 인공지능(AI)을 활용한 디지털 차량 점검, 중고차 구독 서비스 등 관련 산업이 성장하고 있다.

업계 관계자는 “한국 중고차 시장은 구조와 거래 형태가 후진적이어서 산업이 고도화되지 못하고 단순 매매업에 머물러 있다”며 “미국과 유럽처럼 완성차 업체의 시장 진입을 허용해 공정한 경쟁환경을 조성하고 신산업도 활성화시켜야 한다”고 말했다.

이선아 기자 suna@hankyung.com