런던·파리 집값 최고 60%↑…가계부채까지 치솟아 '버블 경고등'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

현장 리포트

마이너스 금리 5년

격변의 유럽 부동산 시장

런던=강경민 특파원

마이너스 금리 5년

격변의 유럽 부동산 시장

런던=강경민 특파원

프랑스 파리의 주택 평균 가격은 지난해 9월 기준 ㎡당 1만유로(약 1288만원)를 돌파했다. 사상 최고가다. 10년 새 파리 집값은 62% 급등했다. 파리 중심가인 오데옹 지역은 ㎡당 1만7000유로(약 2190만원)가 넘는다.

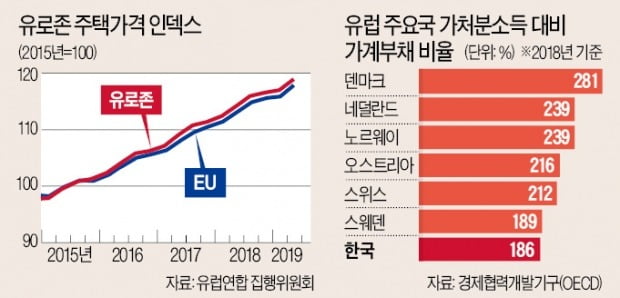

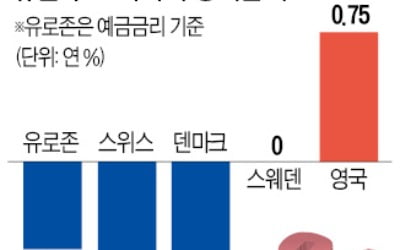

유럽의 집값 급등은 유럽중앙은행(ECB)과 스위스 덴마크 스웨덴의 중앙은행이 마이너스 정책금리를 도입한 이후 부동산시장에 돈이 몰려든 여파다. 시중은행의 주택담보대출 금리가 연 1% 안팎으로 떨어지면서 기관투자가뿐 아니라 개인투자자 사이에도 주택 구입 열풍이 불고 있다.

ECB에 따르면 지난해 11월 기준 유로존(유로화 사용 19개국) 시중은행들의 평균 예금 금리(가계 대상 1년 만기)는 사상 최저치인 연 0.22%까지 떨어졌다. 유로존 평균 주담대 금리 역시 사상 최저치인 연 1.51%까지 떨어졌다. 스웨덴과 덴마크 등 북유럽 국가들의 주담대 평균 금리는 제로(0) 수준이다.

초저금리 여파로 유럽의 가계부채도 치솟고 있다. 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 덴마크 네덜란드 오스트리아 스위스 등의 가처분소득 대비 가계부채 비율은 200%가 넘는다. 가계부채가 이미 문제가 되고 있는 한국(2018년 말 186%)보다 높다.

일각에선 주택시장의 버블 붕괴와 가계부채가 결합하면 글로벌 금융위기를 불러온 미국의 서브프라임 모기지(비우량 주택담보대출) 사태가 유럽에서 발생할지 모른다는 우려를 제기하고 있다. 스위스 금융그룹 UBS는 독일 뮌헨과 프랑크푸르트, 네덜란드 암스테르담, 프랑스 파리를 부동산 버블 붕괴 위험이 큰 도시로 꼽았다.

주택시장 과열이 빈부 격차 등 유럽 사회의 동요로 이어질 가능성이 있다는 우려도 제기된다. 집값이 상승하면서 월세도 치솟고 있어서다. 국내와 달리 전세 개념이 없는 유럽에선 대부분 월세로 임차료를 낸다. GPG에 따르면 지난해 기준 런던 도심의 방 세 개짜리 플랫(아파트) 월세는 5398파운드(약 819만원)에 달한다.

kkm1026@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![[마켓인사이트] 'K머니'도 유럽 부동산 쇼핑…작년에만 16조원 넘어](https://img.hankyung.com/photo/202001/AA.21416531.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)