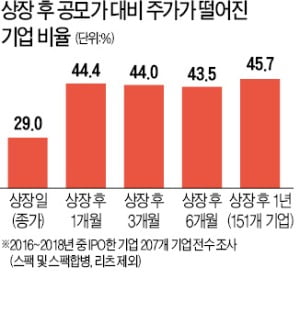

첫날 공모가 밑돌았던 60곳 중

6개월 뒤 오른 곳 15곳에 불과

상장 초기에는 고전했다가 상장 뒤 기업가치를 재평가받으며 주가가 상승하는 ‘역전극’을 쓴 경우는 드물었다. 상장 첫날 종가가 공모가를 밑돌았던 60개 기업 중 6개월 뒤 주가가 공모가를 웃돌게 된 사례는 유가증권시장에 상장한 오렌지라이프(상장 당시 사명 ING생명)와 롯데정보통신, 코스닥 시장에 상장한 펄어비스와 에이비엘바이오 등 15개에 머물렀다.

반면 상장 첫날 종가가 공모가 이상이었던 147개 기업 중 상장 후 6개월 뒤에 주가가 공모가 밑으로 후퇴한 곳은 45개나 됐다. 2016년 7월 공모가 1만5000원으로 상장한 바이오리더스는 6개월 후 주가가 6310원으로 57.9% 떨어졌다. 같은해 11월 상장한 엘엔케이바이오 역시 6개월 뒤 주가가 7000원으로 53.3% 하락했다. 2016년 8월 일반청약에 3조원이 몰리는 등 기업공개(IPO) 당시 흥행 기록을 쓴 원적외선 조리기 제조업체 자이글도 상장 6개월 후 주가는 7890원에 그쳤다. 공모가(1만1000원)에 비해 28.3% 떨어진 가격이다.

이우상/이고운 기자 idol@hankyung.com

![[마켓인사이트] 하이일드 펀드 내년까지만 공모株 배정…주관사 자율배분 물량 늘린다](https://img.hankyung.com/photo/201907/AA.20178330.3.jpg)

![[NOW한경] 재테크 레벨업-증시 데뷔하는 신인을 잡아라! 공모주 투자의 A to Z- 1회](https://img.hankyung.com/photo/201907/AB.20150878.3.jpg)