여당, 일몰 두달만에 당론 발의

中企 회생안 사실상 법정관리뿐

부도기업 '낙인 효과'로 돈줄 막혀

기촉법 도입 땐 시장충격 최소화

사채권자 비중 높아지며 필요성↑

금융업계에서는 A사와 같은 사례를 적지 않게 볼 수 있다고 전한다. 법정관리는 워크아웃과 달리 상거래 채무를 동결하거나 탕감해주기 때문에 법정관리를 신청한 기업에는 일부 유리하지만 협력기업이 동반 부실에 빠질 가능성이 있다는 단점이 있다. 금융업계 관계자는 “지난 6월까지만 해도 기업구조조정 촉진법(기촉법)에 따라 중소기업이 워크아웃을 선택할 수 있었지만 시효가 만료된 현재는 선택 가능한 회생 방안은 사실상 법정관리밖에 없다”고 말했다. 이와 관련, 더불어민주당은 당론을 모아 지난 14일 기촉법을 재입법 발의했다. 유동수 의원이 대표발의했으며 5년 한시법이다.

전문가들은 워크아웃을 포함한 다양한 파산제도가 있으면 기업의 회생 기회가 많아진다고 주장하고 있다. 전삼현 숭실대 법대 교수는 “개인이든 기업이든 일시 적으로 어려움에 빠진 이들에 대해 국가 경제 차원에서 법을 통해 지원하는 것이 맞다”며 “회생 가능성의 폭을 넓히는 차원에서 기촉법이 필요하다”고 말했다.

민주당이 기촉법 재입법을 결정한 것도 최저임금 인상, 주 52시간 근로제 시행 등으로 경영 여건이 나빠진 중소기업을 위한 ‘회생의 발판’이 필요하다는 판단에서다. 기촉법 운영 기간을 5년으로 정한 것도 중소기업이 워크아웃을 졸업해 정상화하는 데 4년 이상 걸린다는 점을 염두에 둔 결정이다.

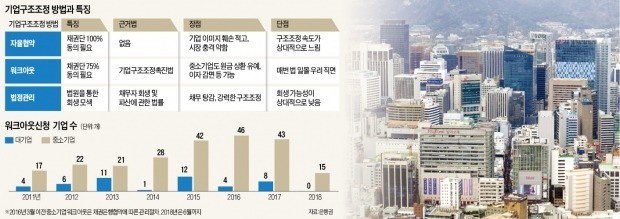

기존 기촉법이 만료되기 전엔 기업들이 자금난에 빠졌을 때 선택할 수 있는 방법이 자율협약, 워크아웃(기촉법 근거), 법정관리 등 세 가지였다. 자율협약은 채권단의 100% 동의를 받기 쉬운 대기업에만 대부분 적용됐을 뿐 중소기업에는 사실상 ‘그림의 떡’이었다.

중소기업이 선택할 수 있는 방법은 워크아웃과 법정관리 두 가지였다. 법정관리는 기업의 채무가 일시에 탕감되는 장점이 있지만 법정관리에서 벗어날 때까지 보통 10년 이상 걸린다는 점이 걸림돌이다. 한 은행 관계자는 “법정관리는 대규모 채무 탕감이 불가피한 기업이 선택하는 최후의 수단으로 인식되는 경우가 많다”고 설명했다.

법정관리와 달리 워크아웃은 협력업체의 상거래채권이 유효할 뿐 아니라 채권단의 신규 자금도 지원받을 수 있다. 다른 은행 관계자는 “협력기업에 대한 결제가 원활하게 이뤄지기 때문에 시장 충격도 최소화할 수 있다”고 말했다. 신용공여액 30억원 이상 중소기업도 기촉법 대상에 포함된 2016년 이후부터 지난 6월 말까지 워크아웃을 신청한 중소기업은 104개였다. 하지만 이들의 협력업체까지 감안하면 실제 자금난을 피해간 기업은 수백 개에 달했을 것으로 업계는 추산했다.

일반 채권자 빚 많아진 중소기업

중소기업은 자금을 조달하는 과정에서 금융회사 외에 개인이나 일반 기업 등 사채권자의 비중이 높아지면서 기촉법이 더욱 필요해졌다는 지적도 있다. 기업은행 관계자는 “최근 워크아웃에 들어오는 중소기업들은 자금의 50% 이상을 사채권자에게서 조달하고 있다”고 말했다. 워크아웃 제도가 없는 상황에서 중소기업의 사채권자가 많아지면 기업 구조조정은 난항을 겪을 수밖에 없다. 원금 상환 유예, 이자 감면, 신규 자금 조달 등과 같은 요건에 대해 모든 채권단의 동의를 받기 힘들어서다.

정부가 2016년 기촉법을 재입법할 당시 워크아웃 참여 범위를 기존에 ‘채권금융회사’에서 ‘모든 금융채권자’로 넓힌 것도 이처럼 변화하고 있는 중소기업의 자금조달 여건을 감안한 결정이었다.

일각에서는 변화하는 자본시장 상황을 고려해도 기촉법이 있어야 한다고 주장한다. 발행어음으로 자금을 조달해 단기로 굴리는 초대형 투자은행(IB)은 기촉법으로 의무화하지 않으면 워크아웃에 들어간 중소기업에 장기간 돈을 대려 하지 않을 것이기 때문이다.

PEF 투자도 유치

기촉법 시행에 따라 워크아웃에 들어간 중소기업은 사모펀드(PEF)로부터 새로운 자금을 수혈받기도 한다. 자동차 부품업체인 B사는 납품 대기업의 판매 급감 탓에 2015년 11월 워크아웃에 들어갔다. 채권단은 채무조정과 동시에 인수합병(M&A)을 추진했다. 기술력이 있는 만큼 재무상태만 좋아지면 관심을 보일 만한 투자자가 있을 것으로 확신해서다.

채권단은 전체 신용채권의 80%에 해당하는 320억원을 출자전환했다. 이 소식을 들은 다른 부품업체 C사(전략적투자자)와 PEF(재무적투자자)가 각각 80억원과 200억원 투자 의사를 밝혔다. 이후 B사는 2017년 2월 워크아웃 졸업과 동시에 C사에 M&A됐다. B사의 채권단 관계자는 “워크아웃이 기업과 투자자 간의 연결고리가 돼준 사례”라며 “워크아웃은 모험자본이 구조조정 시장에 참여할 기회를 줄 수도 있다”고 말했다.

박신영 기자 nyusos@hankyung.com