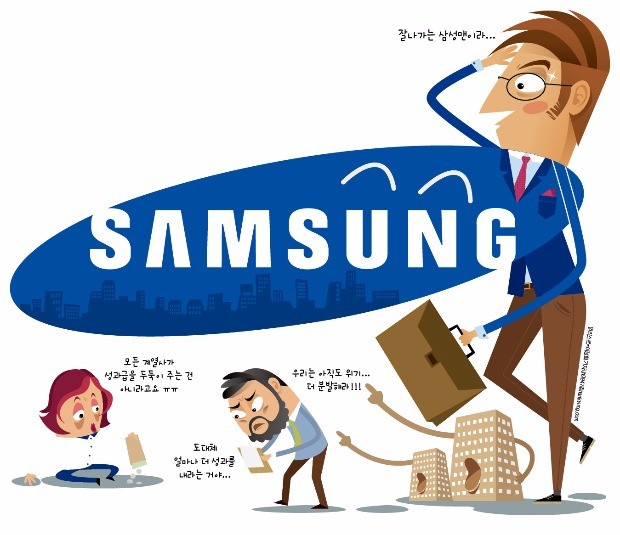

삼성엔 전자와 후자가 있다?

전자 '성과급 파티' 부러운 계열사들, 안정적 봉급 찾아 이직하기도

공채 합격후 소개팅·미팅 쏟아져…외국인들 "삼성 직원이냐?" 엄지 척

이어지는 회사 매각설에 '충격'

"사업재편 후 회사 어떻게 될 지…자부심이요? 미래 고민 더 많아요"

영업익 8조에도 "망할 수 있다"…회사 발전 좋지만 스트레스 심해

일, 일, 일…피곤해요

삼성전자는 올 1분기 6조6000억원, 2분기 8조1000억원의 영업이익을 올렸다. 하지만 회사 분위기는 항상 위기다. 지난 6월 말 삼성전자 최고경영자(CEO)들은 “5년, 10년 뒤에도 경쟁력 있는 기업으로 존재하고 있을지 장담할 수 없다”는 메시지를 직원들에게 전달했다. 최모 부장은 “입사 이후 매년 위기가 아닌 때가 없었다”며 “회사가 위기감을 느끼고 계속 발전하는 건 좋지만 직원들은 스트레스가 크다”고 말했다.

삼성전자 시스템반도체사업부의 박모 차장은 올초 과로로 입원할 뻔했다. 깐깐하기로 유명한 자체 진단을 4개월에 걸쳐 받으면서 온갖 보고서를 써야 해서다. “몇 년치 사업에 대해 보고서를 내라고 하고, 사업 내용이 어려우면 또 그 내용을 설명하는 보고서를 내라고 하니 사실상 업무는 접고 수백명이 감사에만 매달렸죠.”

삼성 계열사에서 일하는 최모 과장은 그룹 컨트롤타워인 미래전략실(약칭 실)로 오라는 제의를 받았다. 과거 ‘실’은 출세의 지름길로 인식됐다. 최고 수준의 성과급을 주기 때문에 다들 줄을 섰다. 하지만 주변인에게 탐문해본 그는 정중히 거절했다. 새벽 6시30분까지 나와 밤늦게까지 일하는 문화가 싫어서였다. 최 과장은 “요즘 과·차장은 성공보다 가족과 함께 시간을 보내는 걸 중요하게 생각한다”고 말했다.

다 같은 삼성 아니다?

김모 사원은 그룹 입사 동기들과 만날 때면 스트레스를 받는다. 삼성전자의 무선사업부나 메모리사업부는 거의 매번 성과급 최대치를 받지만 다른 계열사는 그렇지 않다. ‘성과인센티브(OPI)’라는 삼성만의 성과급 체계 때문이다. 1년에 한 번 연간 성과에 따라 연봉의 0~50%까지 한 번에 준다. 김 사원은 “처음 입사했을 때 ‘삼성은 전자와 후자로 나뉜다’는 얘기를 듣고 설마했는데 정말 격차가 심하다”고 말했다.

삼성 계열사에 다니던 송 과장은 작년 말 다른 그룹으로 이직했다. 다들 “왜 그 좋은 삼성을 떠났느냐”고 의아해했다. 문제는 OPI였다. 개인 성과보다 소속된 회사나 사업부에 따라 결정되는 경우가 많다는 것. 자기가 아무리 잘해도 실적이 나쁜 계열사에 있으면 좀처럼 OPI 50%를 받을 수 없다. 송 과장은 “삼성은 연봉이 많다고 알려졌지만 성과급이 낮으면 평범하다”며 “새로 옮긴 곳은 안정적으로 적지 않은 연봉을 받을 수 있다”고 말했다.

사업 재편에 불안

2014년부터 사업 재편은 삼성의 화두다. 경쟁력 강화 차원에선 불가피한 측면이 있지만, 김과장 이대리에겐 그야말로 날벼락이다. 장모씨는 몇 달 전 삼성증권을 퇴사했다. 2011년 입사 당시엔 ‘삼성맨’이 됐다는 자부심이 강했다. 하지만 그해 말 회사에선 강력한 인력 구조조정을 추진해 사기가 떨어졌다.

2014년엔 회사가 판 브라질채권의 수익률이 급감해 사장이 교체됐다. 올초엔 회사 매각설도 나돌았다. 대우증권을 인수한 미래에셋증권, 현대증권을 인수한 KB투자증권 등은 몸집을 키우고 있지만 삼성증권은 ‘매물’로 거론되는 경우가 많다. 장씨는 “다른 증권사가 삼성증권을 인수한다는 소문이 무성한 상태에서 어떻게 회사에 자부심을 가질 수 있겠느냐”고 이직 이유를 털어놨다.

사업 재편에 맞춰 삼성 계열사들은 이사를 하고 있다. 삼성전자 지원부서가 올초 서울 서초동에서 수원으로 이전했고, 삼성물산은 경기 성남시 판교(건설)와 서울 잠실(상사)로 나눠 이사했다. 그 대신 서울 태평로에 있는 삼성생명이 서초동으로 옮겼다. 회사가 어디로 옮길지 모르는 직원들은 피로감이 크다. 삼성생명의 정모 차장은 “지난해 초 일산 전셋집을 재계약했는데 회사가 갑자기 서초동으로 옮겨 출근하는 데 2시간씩 걸린다”며 “직원들이 어느 정도 참고할 수 있게 미리 알려줘야 하는 거 아니냐”고 했다.

야구 광팬인 금융계열사 신모 차장은 요즘 살 맛이 안난다. 매년 아들 손을 잡고 10차례 이상 삼성라이온즈 경기를 관람했던 그는 지난 7월10일 이후 야구장으로의 발길을 끊었다. 그날은 삼성이 대전 한화전에서 6-10으로 지면서 꼴찌 10위로 떨어진 날이다. 삼성라이온즈가 창단 이후 30년 만에 시즌 중 80경기를 치른 뒤 첫 꼴찌를 한 것. 지난해 해외 원정도박 스캔들로 팀 분위기가 나빠졌고, 주전들의 줄부상과 외국인 선수의 부진도 뼈아팠다. 하지만 신 차장은 다른 이유도 있다고 생각한다. “작년부터 야구단까지 제일기획으로 이관되며 삼성이 스포츠를 포기할 것이란 말이 많아요. 야구 선수들도 그런 분위기를 알게 돼 힘이 빠진 거 아닐까요.”

‘관리의 삼성’ 정말 대단하죠

재계에선 ‘관리의 삼성’이라는 말을 자주 쓴다. 그만큼 조직 관리에 철저하다. 금연이 권고되면서 담배 피우는 직원들이 거의 사라진 게 대표적이다. 몇 년 전부터 각 사 CEO가 직접 챙기면서다. 이런 일도 있었다. 삼성전자 반도체, 디스플레이 사업장은 전 구역에서 금연이다. 당시 일부 직원은 사업장 인근 편의점에 라이터를 맡겨 놓고 이따금 담배를 피우러 가곤 했다. 이 사실을 알게 된 고위 임원이 편의점을 찾아가 ‘왜 직원들의 흡연을 도와주느냐’며 따진 것이다. “그날 이후 직원들은 회사 근처에서 담배 피울 생각을 아예 안 해요.” 하루 몇 회 이상 사업장 밖으로 나가는 직원 명단이 CEO에게 통보되고, 매년 건강검진 때 혈액검사로 흡연 여부를 밝혀내기도 한다.

삼성 프리미엄 좋아요~

삼성 내부에서 ‘삼성맨’ 프리미엄을 느낄 때는 해외 근무할 때와 이직할 때란 말이 있다. 삼성전자에서 마케팅을 담당하는 김모 차장은 지난달 신제품 공개 행사로 미국 뉴욕에 갔다가 기분 좋은 경험을 했다. 현지인 남녀가 다가와 “삼성 직원이냐”며 엄지손가락을 치켜세운 것. 목에 건 신분증 덕분이었다. 셀카를 같이 찍자는 그들 손엔 갤럭시S7이 들려 있었다. “카메라와 방수 기능이 맘에 들어 아이폰에서 바꿨다는 말에 저절로 흥이 났습니다. 매일 일에 파묻혀 있었는데 그들을 만난 뒤 제 일의 의미를 다시 한 번 깨우치고 더 열심히 일하게 됐습니다.”

지난 상반기 삼성 공채에 합격해 입사가 확정된 한모씨는 소개팅, 미팅 제안으로 주말이 꽉 찼다. 동기 중 일부는 벌써 유명 결혼정보회사에서 연락까지 받았다. 한 사원은 “삼성을 안정된 직장이라고 여겨서인지 예전보다 소개팅 제안이 훨씬 많아졌다”고 말했다.

김현석/노경목/정지은 기자 realist@hankyung.com