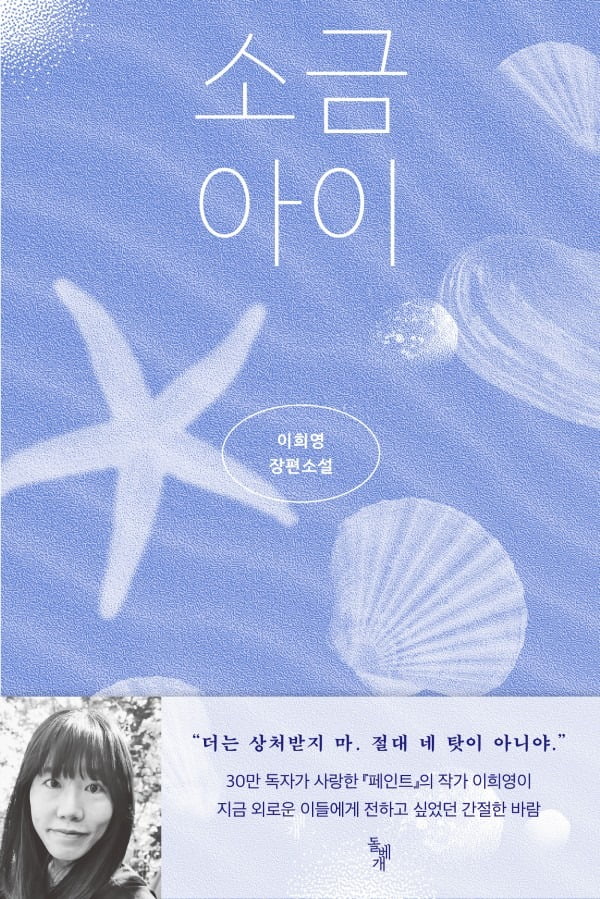

이희영 장편소설< 소금 아이 > (돌베개, 2023)

“여기 원래 수인도였대. 죄수들 가둬 놓는 곳.” (216)

독자로서도 몰입감이 상당했다. 이 책을 읽으며 짠 냄새를 떠올렸다. 작품 속 솔도에는 뜨거운 볕 아래 부서지는 윤슬을 품는 푸른 바다도 있겠지만, 비 오는 날 소금 섞인 끈적하고 답답한 기운, 소년들의 격한 몸 다툼과 땀 냄새, 할머니의 회칼 아래 흐르는 피도 있을 거다. 조선 시대 유배지였다던 섬에 상처받은 채 남겨진 두 소년. 무책임한 부모의 유기와 약점을 파고드는 동급생의 괴롭힘, 좁은 동네의 소문과 손가락질로 가득 찬 시간을 통과하는 이수와 세아가 그 짠 내음 속에 있었다. 한 사람은 닫힌 문처럼, 한 사람은 고슴도치처럼 고등학생 시절을 견디던 중에 우연히 만나게 된 이들은 조금씩 서로를 이해하며 마음을 쓰고 열어내는 과정을 겪으며 자기 삶을 찾아 새로이 나아간다.

문득 궁금했다. 성인이 된 사람들에게 소년기란 그리움일까, 잊고 싶은 시간일까. 청소년소설을 읽는 성인의 독서는 어떨까. 어쩌면 청소년을 향한 편파적이고 대상화된 시선을 내려놓고 과거의 예민하고 서툴던 과거의 나를 꺼내 소설의 세계에 풀어주는 경험은 아닐까 생각해본다. 이미 굳고 닳아버린 내가 소설을 읽는 게 아니라 다시 어린 마음을 되찾고 나서 읽는 소설. 그렇게 한참을 몰입하여 읽다 보면, 없지만 있는 솔도의 소년들을 생각하게 되고, 내가 발 딛고 있는 세계에서 더 나은 미래로의 변화를 고민하게 하는 힘이 이 책에 있지 않나 하였다.

두려운 미래와 어른들의 비겁, 제도의 강압에 눌려 지내던 어린 날에도 문학작품들을 혼자 또는 함께 읽으며 세상 밖으로 한 발을 내딛는 용기를 길러온 모든 당신들과 이 소설에 관해 이야기하고 싶다고 생각했다.