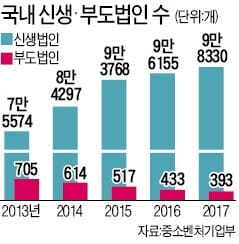

패자부활 기회 없는 창업 생태계

패자 부활의 기회가 없는 한국의 창업 생태계가 원인으로 꼽힌다. 한 번이라도 실패한 창업자는 신용불량자로 전락하고 금융회사에서 대출을 받기 어려워져서다. 투자금을 돌려받고자 하는 민간 투자가들이 배임으로 고소하면서 쫓기는 신세로 전락한다.

해외에선 실패를 성공을 위한 대가로 본다. 실패하더라도 이 경험을 토대로 다른 창업 아이디어로 성공하거나 실패 확률을 낮출 수 있다고 보기 때문이다. 세계 최대 전자상거래업체 아마존은 지난 22년간 70여 개 사업을 시작했지만 이 중 18개 사업에 실패했다. ‘파이어폰’의 판매 부진으로 큰 손해를 봤고, 호텔 예약 서비스인 ‘아마존 데스티네이션’도 시장 반응이 냉담했다. 하지만 이런 경험이 쌓이지 않았다면 지금의 아마존도 없었을 것이라는 게 IT업계의 전반적인 평가다. 애플의 초기 컴퓨터인 애플1 메인보드는 겨우 175대 팔렸다. 하지만 이런 실패들이 애플의 소프트웨어 개발을 촉진하면서 성공의 밑거름이 됐다.

한국 정부도 뒤늦게 정책금융 연대보증제 폐지, 개인회생 프로그램 등을 통해 주홍글씨를 없애려는 노력을 시작했다. 하지만 여전히 현장에선 창업 지원정책의 실효성에 의문을 던지고 있다. 창업 지원책은 무려 1500여 개에 이르지만, 창업 기업이 모르고 지나가는 것도 많다. 세금을 통한 과도한 정부 지원은 되레 ‘좀비 벤처’를 키울 가능성이 있다는 지적도 나온다. 전문가들은 창업 생태계를 키울 수 있는 복합적인 노력이 필요하다고 입을 모은다.

심은지 기자 summit@hankyung.com