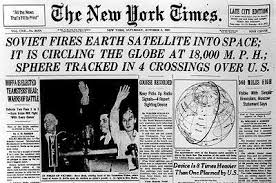

1957년 10월 4일 밤 소련의 모스크바 방송이 긴급 뉴스를 전했다. 카자흐스탄 바이코누르 우주기지에서 인류 최초로 인공위성인 스푸트니크 1호를 발사했다는 내용이다. 바이코누르 우주기지는 한국 최초 우주인 이소연 박사가 소유스호를 타고 우주로 올라간 곳으로 한국 국민에게도 익숙한 이름이다. 스푸트니크 1호 발사는 인류에겐 우주를 향한 오랜 꿈이 실현된 순간이었지만 소련에 우주개발 경쟁의 우위를 빼앗긴 미국엔 굴욕이기도 했다. 당시 소식이 타전되자 미국을 비롯한 서방은 큰 충격을 받았다. 소련이 미국과 그 우방을 우주에서 훤히 내려다보고 위성을 쏘아 올린 로켓 기술만으로도 핵 공격력에서 우위를 빼앗기게 됐다는 충격과 공포가 이어졌다. 이른바 ‘스푸트니크 쇼크’로 불리는 충격이 세계를 강타했다.

당시 소련은 미국 워싱턴DC의 소련대사관에서 국제지구관측년(IGY)을 기념해 각국 과학자를 초청한 가운데 연회를 열었지만 처음엔 발사 사실을 비밀에 부쳤다. 그러나 소련의 타스 통신사가 위성 발사 사실을 공개하면서 900㎞ 상공의 우주궤도를 도는 위성의 존재를 공식 확인했다.

이번에 공개된 보고서를 보면 당시 미국민이 충격을 받은 것과는 달리 아이젠하워 대통령은 소련의 위성 발사 소식을 듣고 침착함을 유지했다. 아이젠하워 당시 미 대통령과 CIA는 소련의 위성 발사가 어느 정도 임박했다는 사실을 인지하고 있었다. CIA를 비롯해 비밀 정보기관들이 몇 차례 걸쳐 1957년 가을쯤 소련이 위성을 발사할 것이란 보고서를 올렸었다.

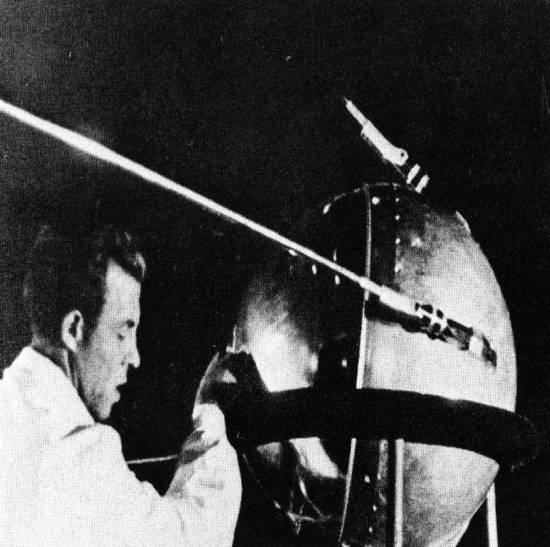

러시아어로 ‘길동무’‘동반자’를 뜻하는 스푸트니크호는 지름 58cm, 무게 83.6kg에 불과하고 단순히 전파만을 발사하는 수준이었지만 미국에는 그야말로 충격이었다. 미국은 소련의 대륙간탄도탄(ICBM)에만 관심을 기울이다가 우주개발 분야에 대한 투자를 놓쳤다.

스푸트니크 1호 발사 이후 같은해 11월과 12월 소련은 각각 스푸트니크 2호와 스푸트니크 3호 발사에 성공했다. 미국은 결국 이듬해인 1958년 플로리다주 케이프 커내버럴에서 익스플로러 1호를 쏘아 올리며 두 번째 우주클럽에 가입했다. 미국은 과학과 수학 교과서의 전면 개정을 추진하기도 했다.

하지만 1961년 소련의 우주인 유리 가가린이 우주비행에 성공하면서 유인 우주비행 선수를 또다시 빼앗겼다. 하지만 미국과 소련의 우주개발 경쟁이 단순히 냉전 구도에서 비롯된 것은 아니다. 1957~1958년까지 두 나라를 포함해 전 세계 64개국이 진행한 국제지구관측년이란 국제 협력 기조에서 위성 발사 경쟁이 이뤄졌다. 이 사업은 인공위성과 로켓, 항공 관측을 통해 남북극과 적도 등에서 지구의 각종 물리 현상을 규명하기 위한 국제 협력으로 진행됐다.

한국은 1992년 스푸트니크 1호가 발사된 지 35년 만에 첫 위성인 우리별 1호를 쏘아 올렸다. 이후 1998년 북한이 장거리 로켓 ’대포동 1호‘를 쏘아 올리자 그 충격으로 발사체인 나로호(KSLV-1) 개발 사업을 추진했다. 하지만 한국에는 그보다 훨씬 전 스푸트니크 1호의 발사 소식에 자극받아 민간에서 로켓을 개발한 사례가 여럿 있다. 안형준 과학기술정책연구원(STEPI) 부연구위원은 지난달 28일 호주 애들레이드에서 열린 국제우주대회(IAC)에서 열린 기술분과 역사 세션에서 “1950년대 말 스푸트니크 발사 충격 속에서 한국에서 민군에서 로켓 개발붐이 일었다”고 소개했다.

실제로 지난 1958년 3월 당시 19세 청년이던 김기용씨가 충북 영동에서 독학으로 개발한 로켓을 쏘아 올리는데 성공했다. 대전의 공업고등학교를 졸업한 김씨는 스푸트니크 발사 성공 소식을 접하고 인공위성에 대해 관심을 갖고 연구를 거듭했다. 대학 진학 꿈을 버리고 형에게 받은 입학금을 모두 로켓 연구와 제작비로 썼다. 김씨는 1차 성공 이후 높이 1.7m, 지름 0.2m, 무게 65㎏짜리 로켓을 제작해 두 차례 추가 발사를 시도했지만 끝내 실패한 것으로 알려졌다.

로켓 개발에 대한 열의가 확산하면서 교수 사회를 중심으로 1958년 대한우주항행협회, 학생을 중심으로 1959년 학생우주과학연구회 같은 연구회가 조직되면서 로켓 연구와 제작이 활기를 띠기도 했다. 당시 인하대 공대는 1960년초부터 IITO-1A와 IITO-2A로켓 제작에 들어가 그해 11월 인천 송도에서 시민 수 천명이 모인 가운데 시연에 성공했다. 군과 민간에서 이런 로켓 개발붐을 일으킨 데는 당시 국방부 과학연구소(국방과학연구소)를 책임지던 정낙은 소장과 미국에서 항공공학 학위를 받아온 서울대 서재진 교수와 한만섭 교수 등의 역할이 컸다.

하지만 스푸트니크 충격으로 일어난 한국의 로켓 개발 붐은 1960년 4.19혁명과 1961년 5.16 군사쿠데타가 일어나면서 이후로 이어지지 못했다. 특히 쿠데타로 집권한 군사 정권은 필요 이상의 예산 지출을 절약한다는 명목 아래 국방부 과학 연구소를 해체하고 국가 차원의 로켓개발은 더는 이루어지지 못했다.

1960년대 로켓에 대한 민간 차원의 관심도 크게 줄었다. 이후 박정희 정권은 1970년대 말 백곰 등 미사일 개발을 추진했지만 10.26과 신군부의 등장으로 우주발사체 연구로는 이어지지 못했다. 아직 한국은 스스로 힘으로 우주에 위성을 보내지는 못했다. 2019년 발사될 한국형발사체(KSLV-2)에 실릴 첫 위성이 한국판 스푸트니크 1호가 될 전망이다.

박근태 기자 kunta@hankyung.com