자활 아닌 '구휼 처방'…길거리가 편한 노숙인들

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

민간 구호시설에 의료 지원…재활센터 꺼리고 거리 택해

음주에 상점·마트까지 '기웃'…서울역 등 상인들 불편 호소

"밥 주고 빨래…누가 일 하나"…전문가 "홈리스 대책 다시 짜야"

음주에 상점·마트까지 '기웃'…서울역 등 상인들 불편 호소

"밥 주고 빨래…누가 일 하나"…전문가 "홈리스 대책 다시 짜야"

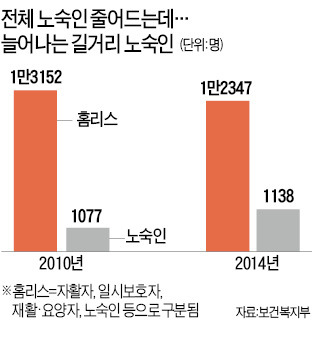

보건복지부는 전체 노숙인 수가 2010년 1만3152명에서 지난해 말 1만2347명으로 6.1% 감소했다고 밝혔다. 하지만 길거리 노숙인은 2010년 1077명에서 1138명으로 늘었다. 서울, 인천, 경기 등 수도권 노숙자가 741명으로 대부분이었고 부산과 대구가 각각 124명으로 뒤를 이었다. 복지부 관계자는 “보호시설 이용 노숙인과 달리 길거리 노숙인은 정확한 숫자를 파악하기 힘들다”며 “실제로는 훨씬 더 많을 것”이라고 말했다. 서울역 희망지원센터 관계자는 “서울역만 해도 많을 때는 1000명 가까운 노숙인이 모인다”고 했다.

길거리 노숙인이 늘어나는 것은 자활이 아닌 구휼 쪽에 맞춰진 지방자치단체의 대책과 무관하지 않다는 지적이다. 서울시는 2010년 20억원을 들여 서울역 인근에 4층 건물을 매입, 노숙인에게 하루 1000끼분의 식사를 제공하고 있다. 서울역 반경 1㎞ 이내 노숙인에게 식사 등을 제공하는 민간 구호시설도 20여곳에 이른다. 지난해에는 서울역 영등포역 인근 노숙인이 추위를 피할 수 있도록 1000명을 수용할 수 있는 응급 구호방도 설치했다. 교회 및 복지재단 등에서 운영하는 쉼터도 있다. 서울역 등지의 무료 진료소를 통해 무료로 응급약을 받을 수도 있다. 반기에 한 번 결핵검사도 받을 수 있다. 구호단체들은 가끔 의류도 지급한다.

서울시 자활지원과 관계자는 “노숙인 중에는 알코올중독자가 많은데, 보호시설에 들어가면 술을 마실 수 없어 입소를 거부하곤 한다”고 말했다.

서울역 안에서 편의점을 운영하는 황모씨는 “편의점 앞에서 용변을 보는 경우도 있어 하루하루가 전쟁”이라며 “봉사단체가 매일 찾아와 밥도 주고 빨래도 해주는데 누가 일하려 하겠느냐”고 반문했다. 서울역 롯데마트의 한 직원은 “배식이 줄어드는 주말에는 식품매장 시식코너를 오가며 끼니를 때우는 노숙인들 때문에 곤란하다”고 말했다.

전문가들은 추가 비용이 들더라도 노숙인이 자활에 나설 수 있도록 해야 한다고 주문했다. 남기철 동덕여대 사회복지학과 교수는 “자활시설이 자유를 박탈한다는 노숙인의 편견을 해소하는 게 급선무”라고 말했다.

윤희은/박상용 기자 soul@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT