"홍삼 활성성분 20배 이상 늘려 암세포 전이 막았다"

마이크로웨이브 전자파로 가공한 홍삼이 암세포의 전이를 막을 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

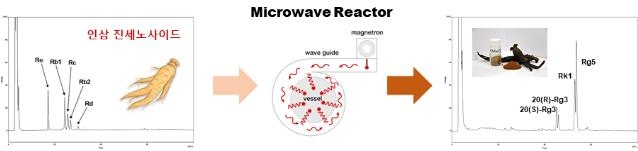

한국과학기술연구원(KIST)은 26일 강릉분원 천연물연구소 천연물 소재연구센터 함정엽 박사팀이 서울아산병원 고현석 박사와 공동연구로 마이크로웨이브 전자파를 활용한 홍삼 가공법을 개발해 홍삼 주요 활성 성분인 진세노사이드를 20배 이상 증대시켰다고 밝혔다.

이중 Rg3, Rk1, Rg5 등의 성분은 암세포의 전이를 유도하는 단백질의 이동을 막을 수 있다.

기존에 출시된 홍삼 가공식품은 9번 찌고 말리는 방식을 되풀이하는 9증 9포 가공법으로 만들어졌다.

연구진은 9증 9포 가공법 등 기존 홍삼 가공 방법과 달리 밀폐형 용기에 마이크로웨이브 전자파를 쏘이는 가공법을 개발해 Rg3, Rk1, Rg5 등의 성분을 20배 이상 늘렸다.

연구진이 증대시킨 홍삼 활성 성분들은 암세포 전이를 유도하는 'TGF-β1' 단백질과 암세포를 억제하는 효과를 냈다.

폐암뿐만이 아니라 전립선암, 자궁경부암, 피부암 등 암세포도 예방했다고 연구진은 설명했다.

함정엽 박사는 "이번 연구에서 홍삼 성분이 암세포 사멸뿐만 아니라 암의 전이를 억제해 항암 효과를 증대시킬 수 있음을 입증했다"며 "마이크로웨이브 전자파 제조 방법으로 개발한 홍삼은 가공조건에 따라 홍삼 유효성분 함량을 조절할 수 있어 다양한 질환의 맞춤형 기능성 소재를 개발할 수 있다"고 말했다.

이 연구 결과는 인삼 연구 분야 국제 학술지인 '고려인삼학회지'(Journal of Ginseng Research) 최신호에 게재됐다.

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)