외국인 환자 비자·통역 등 해결해야 할 문제 '산넘어 산'

민간자본 끌어들인 태국·싱가포르

인프라·서비스 계속 업그레이드

곳곳에 구멍 뚫린 ‘의료관광 소프트웨어’

우여곡절 끝에 A씨는 자국에 있는 한국대사관의 도움을 받아 관련 서류를 제출하고 수술을 받을 수 있었다. ①여권 등 가족의 서류를 한국에서 자국으로 보낸 뒤 ②현지에서 공증을 받은 다음 ③자국에 있는 한국대사관에 보내 확인을 받고 ④해당 확인 서류를 국립장기이식관리센터에 제출하는 복잡한 절차를 거쳐야 했다. A씨의 장기이식 수술을 담당한 종합병원 관계자는 “가족관계증명 서류 제출 규정 때문에 외국인 장기이식 환자 유치가 무산되는 사례가 적지 않다”며 “상황에 맞도록 관련 제도를 개선해야 한다”고 말했다.

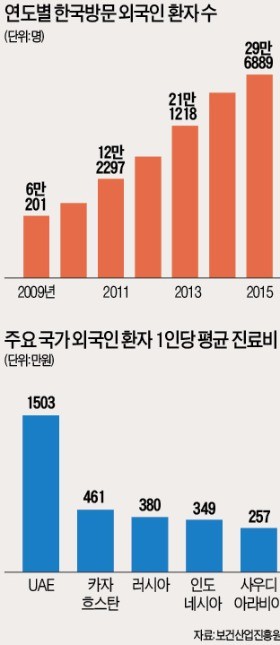

비자 문제도 외국인 환자 유치의 걸림돌이다. 아랍에미리트(UAE), 카타르 등 중동 국가에서는 한 달 이상 입원해야 하는 중증질환자가 한국을 많이 찾는다. 하지만 이들 국가의 환자는 무비자로 30일 동안만 한국에 체류할 수 있다. 한 달을 넘으면 대리인이나 본인이 출입국사무소에 가야 한다. 한 병원 관계자는 “출입국사무소 인력에 비해 비자 연장 신청자가 많아 꼬박 하루를 비자 연장 업무에 허비하는 환자도 많다”고 전했다.

외국인 환자를 위한 ‘통역 인프라’가 부족한 점도 문제로 꼽힌다. 아랍어가 대표적이다. 아랍어 통역비는 시간당 6만2500원가량이다. 통역사가 적은 탓에 통역비가 비싸다. 한 종합병원 관계자는 “국내 아랍어권 통역비가 비싸 진료비보다 통역비가 더 많이 나오는 사례도 흔해 외국인 환자의 불만이 크다”고 말했다.

“장기적 성장 위해 투자 발판 마련해야”

외국인 환자를 끌어들이려면 양질의 의료서비스를 제공해야 한다. 그러자면 각종 장비나 시설을 최첨단으로 바꾸고, 최고 의료진을 확보해야 한다. 이를 위해선 대규모 투자가 필요하다.

정부는 2002년부터 의료법 규제를 풀어 투자개방형 의료법인(영리의료법인) 도입을 추진해 왔지만 ‘의료 민영화의 단초’라는 시민단체 등의 주장에 막혀 10년 넘게 표류하고 있다. 그러다보니 민간 자본을 끌어들인 태국, 싱가포르 등에 비해 인프라와 서비스 측면에서 뒤처졌다는 지적도 나온다. 태국 방콕에 있는 영리 의료법인 범룽랏국제병원(BIH)은 5성급 호텔 부대시설, 영어 등 24개국 통역서비스 등을 갖추고 수십여개국에서 온 외국인 환자를 치료한다. 한 해 동안 이 병원을 다녀가는 외국인 환자만 66만여명에 이른다.

이지현/심성미 기자 bluesky@hankyung.com