쇼핑카트에 센서 붙일때도 일일이 사전동의 받아야

IT서비스 대행해주는 퍼블릭 클라우드 회사도 전무

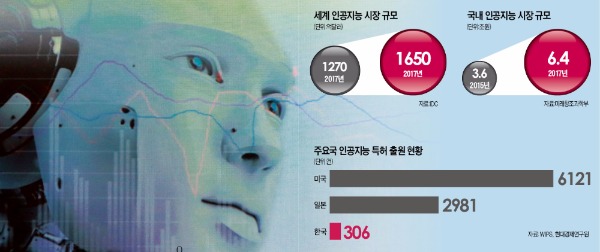

하지만 빅데이터 사물인터넷 인공지능으로 이어지는 소프트웨어 차원의 디지털 혁명 시대에 한국 기업들의 이름은 보이지 않는다. 지난달 인공지능 알파고가 이세돌 9단과 대국할 때 한국은 장소와 프로기사만 제공했지 기술이라든가 시스템 차원에선 전혀 주목받지 못했다.

왜 이런 현상이 빚어지고 있을까. 전문가들은 한국에는 디지털 혁명의 인프라가 구축돼 있지 않다고 지적했다. 우선 빅데이터가 부족하다. 최근 각광받고 있는 머신러닝과 딥러닝(deep learning)은 이미지 등 수많은 데이터를 입력해 기계가 스스로 패턴을 발견하도록 하는 기술이다. 분야별 빅데이터가 인공지능 산업의 핵심 재료가 되는 것이다. 디지털 기술 발달과 스마트폰 확산 등으로 데이터의 양 자체는 매년 큰 폭으로 증가하고 있지만 기업이 이를 제대로 활용하는 데는 현실적 제약이 많다는 분석이다.

이보다 더 큰 문제는 개인정보보호법 등 시대에 뒤떨어진 법과 제도다. 국내 한 포털 관계자는 “현행 법제도 아래선 백화점이나 쇼핑몰이 카트에 센서를 붙여 고객 동선을 파악하려고 해도 일일이 사전 동의를 받아야 하고 이를 위반하면 형사처벌까지 감수해야 한다”며 “이 같은 현실에서 인공지능이 분석할 만한 양질의 데이터가 대량생산되는 것 자체가 불가능하다”고 말했다.

현행 법령상 보호해야 하는 개인정보의 범위가 지나치게 넓다는 문제도 있다. 미래창조과학부 관계자조차 “대법원 판례는 (유출 가능성이 낮은) 통신사 정보 등 다른 정보와 쉽게 결합해 특정인을 식별할 수 있다면 개인정보로 간주하고 있다”며 “현실적으로 합리적인 범위에서 개인정보 규제를 다소 완화할 필요가 있다”고 했다.

아마존웹서비스(AWS)처럼 다른 기업의 IT 서비스를 대행해주는 ‘퍼블릭 클라우드’ 회사가 국내에 없다는 점도 인공지능 산업의 저해 요인으로 꼽힌다. 한 외국계 클라우드 회사 대표는 “삼성 LG SK 등 국내 주요 그룹은 저마다 정보 보안 명목으로 주력 기업의 IT 서비스 일감을 계열사가 맡고 있다”며 “이런 이유로 국내에서는 인공지능 기술의 인프라스트럭처 격인 퍼블릭 클라우드 산업 자체가 형성될 수 없었다”고 설명했다. 미국에서는 AWS 망을 통해 세계 1위 차량공유 회사인 우버나 글로벌 음원 업체인 스포티파이 등 혁신 기업이 다수 탄생했다.

이민화 창조경제연구회 이사장은 “빅데이터 확보를 위해 정부가 개인정보 보호 관련 규제 개선에 적극 나서야 한다”며 “기업도 단독 개발이란 과거 집착을 버리고 개방과 협력을 통해 혁신을 창출하는 새로운 패러다임에 동참할 필요가 있다”고 말했다.

이호기 기자 hglee@hankyung.com