기업 성장 둔화…외국인 외면

3년간 코스피 1.1% 상승…신용하락 일본은 60%↑

모 외국계 증권사 대표는 한국 코스피지수가 수년째 지루한 박스권에 갇혀 있는 이유를 이렇게 설명했다. 중국과 일본보다 경제 활력이 떨어지고 정부 리더십이 약화된 상황에서는 국가신용등급 상승 같은 대형 호재도 힘을 쓸 수 없다고 강조했다.

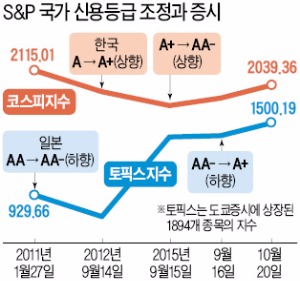

국제신용평가기관 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 지난달 15일 한국의 국가신용등급을 A+에서 AA-로 올렸다. 2012년 9월(A→A+) 이후 3년 만의 상향 조정이었다. 하지만 지난 3년여간 코스피지수 상승률은 1.13%에 불과했다. 2012년 17조원대에 달했던 유가증권시장의 외국인 순매수는 올해 1조8900억원 수준에 머물고 있다.

반면 국가신용등급이 하향 추세인 일본 주식시장은 상승가도를 질주하고 있다. S&P는 2011년 1월 일본의 등급을 AA에서 AA-로 내린 데 이어 지난달 16일엔 A+까지 떨어뜨렸다. 이 기간에 일본 토픽스지수(도쿄증권거래소 1부 종목)는 60.89%나 뛰었다. 외국인 순매수 규모는 225조원(23조8000억엔)에 달했다.

유가증권시장의 주가순자산비율(PBR)은 0.95배로 일본(1.6배)보다 훨씬 낮다. 그만큼 주가가 저평가돼 있다는 얘기다. 그럼에도 외국인이 한국시장을 외면하는 것은 기업 성장성이 떨어지고 있기 때문이다. 유가증권시장 상장사 순이익은 2010년(87조5868억원) 정점을 찍은 뒤 4년 연속 감소했다.

윤정현 기자 hit@hankyung.com