閨怨(규원)

王昌齡(왕창령)

閨中少婦不知愁(규중소부부지수)

春日凝粧上翠樓(춘일응장상취루)

忽見陌頭楊柳色(홀견맥두양류색)

悔敎夫婿覓封侯(회교부서멱봉후)

[주석]

* 閨怨(규원) : 새댁의 원망(怨望). ‘새댁의 시름’ 정도로 번역해도 무방하다.

* 王昌齡(왕창령, 698~755) : 자는 소백(少伯)으로 고적(高適), 잠참(岑參)과 함께 당(唐)나라 변새시파(邊塞詩派)를 대표하는 시인이다. 그의 시는 구성이 긴밀하고 청신한데, 특히 칠언절구(七言絶句)에 뛰어나 이백(李白)과 더불어 후대 창작의 모범이 되었으며, ‘칠언성수(七言聖手)’ 혹은 ‘칠언장성(七言長城)’으로도 칭송되었다.

* 閨中(규중) : 부녀자(婦女子)가 거처하는 곳인 규방(閨房) 혹은 그 규방 안이라는 뜻이다. / 少婦(소부) : 젊은 아낙네, 새댁. / 不知愁(부지수) : 시름을 알지 못하다. 시름이 무엇인지 알지 못한다는 뜻이다.

* 春日(춘일) : 봄날, 봄철. / 凝粧(응장) : 화려하게 꾸미다, 단장을 하다. / 上翠樓(상취루) : 비취 빛 누대에 올라가다. 비취 빛 누대는 단청(丹靑)을 베푼 아름다운 누대라는 뜻이다.

* 忽見(홀견) : 문득 보다, 언뜻 보다. / 陌頭(맥두) : 길머리, 길가. / 楊柳色(양류색) : 버들 빛. 물이 오른 버들의 빛깔을 가리킨다.

* 悔(회) : ~을 후회하다. / 敎夫婿(교부서) : 남편으로 하여금, 남편더러. ‘夫婿’는 ‘夫壻(부서)’로도 적으며 남편이라는 뜻의 한자어이다. / 覓封侯(멱봉후) : 벼슬자리를 찾다. ‘封侯’는 보통 제후(諸侯)에 봉(封)한다는 말로 쓰이지만, 이 시에서는 제후에 봉해질 만한 벼슬이라는 의미로 쓰였다.

[번역]

새댁의 시름

태헌 번역

규방 안의 새댁이 시름을 알지 못하고서

봄날에 단장하고 비취 빛 누대 올랐다가

길 가의 버들 빛을 문득 보고는

남편더러 벼슬자리 찾게 한 거 후회했네

[번역노트]

중국의 전통문화에 다소 익숙하지 못한 독자라면 이 시가 왜 훌륭한 시인가는 고사하고 이 시가 궁극적으로 말하고자 하는 것이 무엇인가를 파악하기도 쉽지 않을 듯하다. 어느 일방에게는 당연하게 여겨지는 문화적 습성이 다른 일방에게는 쉽사리 납득이 되지 않는 경우가 많기 때문이다. 역자가 보기에 중국의 전통문화에 얼마간 낯이 선 독자라면 ‘버들 빛’과 ‘벼슬자리’에서 고개를 갸우뚱하였을 것이 분명하다. 말할 꺼리가 많은 버들 빛 얘기는 잠시 미루어두고 벼슬자리라는 것에 대해 먼저 얘기해보기로 하겠다.

독자 입장에서 보자면 ‘벼슬자리’라는 것이 과연 찾는다고 찾아지는 것일까부터 의심스러울 수밖에 없다. 벼슬자리란 대개 문과(文科)와 무과(武科) 같은 과거 시험을 거쳐 힘들게 획득하는 것이라는 상식이 굳건하게 자리잡고 있을 것이기 때문이다. 그러나 중국의 경우는 또 다른 방식으로 벼슬에 들 길[道]도 있었다는 것을 기억해두지 않으면 안 된다. 중국은 예로부터 주변 이민족과의 대치 상황이 끊임없이 이어졌기 때문에, 전쟁이 상존(常存)하는 나라였다고 해도 과언이 아니다. 이 때문에 변방(邊方)에서의 공헌(貢獻) 역시 벼슬길로 가는 하나의 중요한 통로가 될 수 있었다. 시 속의 새댁이 ‘벼슬자리’ 찾아오라고 남편을 떠나보낸 곳도 당시의 도성(都城)이었던 장안(長安)이 아니라 기실 이 변방이었을 것이다.

이 시의 핵심 키워드가 되는 ‘버들 빛’을 언급하기에 앞서 이 시의 얼개에 대해 잠시 살펴보기로 하자. 이 시의 기본 얼개는 시름을 모르던 새댁이 마침내 시름을 알게 되었다는 것이다. 애초에는 생각이 복잡하지 않았을 새댁이었기 때문에 시름을 몰랐던 것이고, 시름을 몰랐기 때문에 단장(丹粧)을 하였던 것이며, 단장을 하였기 때문에 아름다운 누대에 올랐던 것이다. 여기서 그날 하루의 일과가 그냥 끝났다면 봄날 나들이가 얼마나 좋았을까만, 안타깝게도 새댁은 가볍게 나들이 나갔다가 무거운 시름을 안고 돌아올 수밖에 없었다. 새댁이 남편더러 벼슬자리 찾게 한 것을 후회했다는 것은, 새댁이 마침내 시름을 알아버렸다는 말과 다르지 않다.

이 시에서 새댁의 생각을 흐트려 놓아 마침내 시름이 무엇인지를 알게 한 것은 바로 ‘버들 빛’이었다. 지나가는 바람에 그저 하느작거리기만 했을 길가 버들의 빛이 도대체 어쨌기에 마침내 새댁더러 시름이 무엇인지를 알게 했다는 것일까? 새댁이 버들을 마주하여 느꼈음직한 것에 대해 시인은 그 어떤 것도 말하지 않았다. 아래에서 서술될 ‘버들 빛’에 대한 역자의 어설픈 추론이나마 다 읽고 나면, 시인이 일언반구(一言半句)도 말하지 않은 것이 독자에 대한 무성의가 아니라 독자에 대한 깊은 배려라는 것을 인정할 수 있지 않을까 싶다.

겨우내 죽은 듯이 보였을 버드나무가 봄이라 물이 올라 멀리서도 파릇하게 보인 데서 새댁은 일차적으로 대자연의 섭리(攝理)를 느꼈을 공산이 크다. 결혼이 비록 인류가 의식적으로 만든 제도이기는 하여도, 일심동체(一心同體)로 일컬어지는 부부는 언제나 함께한다는 것이 오랜 세월 동안 당연한 일로 여겨졌기 때문에, 부부가 떨어져서 지내는 것은 대자연의 섭리에 반하는 인위(人爲)이자 작위(作爲)일 수밖에 없다. 이 대목쯤에서 그까짓 출세가 뭐 그리 대단하다고 섭리까지 거슬러가며 추구할 것인가고 반성하는 계기가 마련되었을 가능성이 점쳐진다.

다음으로 새댁은 물이 오른 버들 빛을 통해 이별할 무렵의 기억을 떠올렸을 수도 있다. 중국 사람들은 한(漢)나라 이래로 누군가를 떠나보낼 때 버들가지를 꺾어서 주는 풍습이 있었다. 이것은 한자(漢字)의 음(音)이 비슷하면 뜻까지 통하는 것으로 여기는 이른바 쌍관어(雙關語)의 전통과 밀접한 관련이 있다. 예를 들어 실을 가리키는 ‘사(絲)’자가 실이라는 본래의 뜻을 가지고 있으면서 동시에 발음이 비슷한 글자인 ‘사(思)’자가 가지고 있는 ‘사랑’ 혹은 ‘그리움’이라는 뜻을 함축하게 되는 것과 같은 유(類)가 바로 이 쌍관어의 원리이다. 버들 ‘류(柳)’자에는 버들이라는 본래의 뜻 외에도, ‘붙들고 못 하게 말린다’는 말인 ‘만류(挽留)’의 ‘류(留)자’ 뜻까지 함축되어, 이별에 임박하여 떠나보내는 사람이 떠나는 사람에게 버들가지를 꺾어 주며 차마 떠나보내고 싶지 않다는 뜻을 표현하는 전통이 마침내 만들어지게 되었다. 이 새댁 역시 떠나가는 남편에게 버들가지를 꺾어 주었을 것이므로, 물이 오른 버들 빛을 대하는 순간 이별 당시의 기억이 환기되었을 것으로 추정하는 일은 결코 무리가 아니다. 그렇게 보자면 남편의 출세를 위해 인위적인 이별을 적극적으로 제안했을 자신에 대한 반성과 남편에 대한 미안함 등이 마음속에서 솟아났을 개연성은 얼마든지 있다.

앞서 얘기한 두 경우 어디에도 해당 사항이 없다고 한다면, 버들 빛이 새댁의 심사를 흔들어 놓았을 가능성은 버들의 상징성 안에서 찾을 수 있지 않을까 싶다. 버들은 가녀린 가지로 인하여 예로부터 어여쁜 여인 혹은 그런 여인의 허리[腰]를 상징해왔는데, 새댁이 버들을 자신과 동일시하게 됨으로써 남편에게 사랑을 받고 싶다는 여인으로서의 심사가 버들 빛을 계기로 일어났을 개연성 또한 도외시할 수 없는 것이다. 말하자면 물이 오른 버들 빛이 새댁의 관능(官能)을 격발시켰을 수도 있다는 뜻이다.

어느 경우든 버들 빛이 새댁의 심사를 흐트려 놓아 시름을 전혀 알지 못하던 상태에서 마침내 시름을 알고야 만 단계까지 나아가게 한 직접적인 계기가 된 것임에는 틀림이 없다. 한 편의 짧은 드라마처럼 잘 짜인 구성으로 인하여, 이 시는 오랜 세월 동안 수많은 시인묵객들의 사랑을 받아왔다. 여기에 더해 역자는 이 시처럼, 시인이 모든 것을 다 말해내지는 않아 독자들에게 생각의 영토를 많이 남겨주는 작품을 좋아하고 또 좋은 시라고 생각한다. 미주알고주알 죄다 직설적으로 토설(吐說)해버린 시가 때로 후련하고 통쾌할 수는 있어도, 오래오래 두고두고 여운으로 남아 울림을 주는 경우는 거의 없었던 것으로 기억되기 때문이다. 여하간 시든 일상이든 깡그리 다 말해버리면 ‘맛도 없고 멋도 없다’는 것을 이 시를 통해서도 확인할 수 있을 듯하다.

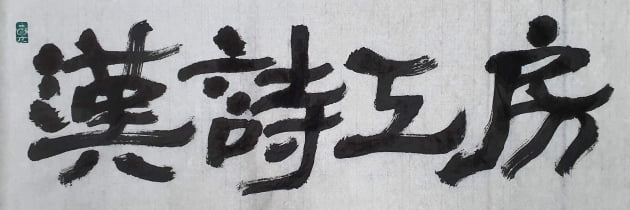

역자가 오늘 소개한 왕창령(王昌齡)의 「閨怨(규원)」은 칠언절구로 압운자가 ‘愁(수)’, ‘樓(루)’, ‘侯(후)’이다.

2024. 3. 26.

<한경닷컴 The Lifeist> 강성위

"외부 필진의 기고 내용은 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다."

독자 문의 : thepen@hankyung.com

![[한시공방(漢詩工房)] 기러기 가족, 이상국](https://img.hankyung.com/photo/202402/01.35921359.3.jpg)

![[한시공방(漢詩工房)] 浪吟(낭음), 朴遂良(박수량)](https://img.hankyung.com/photo/202402/01.35742420.3.jpg)

![[한시공방(漢詩工房)] 겨울날, 신경림](https://img.hankyung.com/photo/202401/01.35545319.3.jpg)