"문학은 부조리에 대한 얘기, 늘 동시대 작가이고 싶어"

연인은 뜨겁게 사랑하는 것처럼 보이지 않는다.

모자의 애착 관계마저 단단하지 않다.

ADVERTISEMENT

각각의 작품 속 인물들은 뭔가 관계가 느슨하다.

"노멀(normal·평범)하지 않아요.

ADVERTISEMENT

"

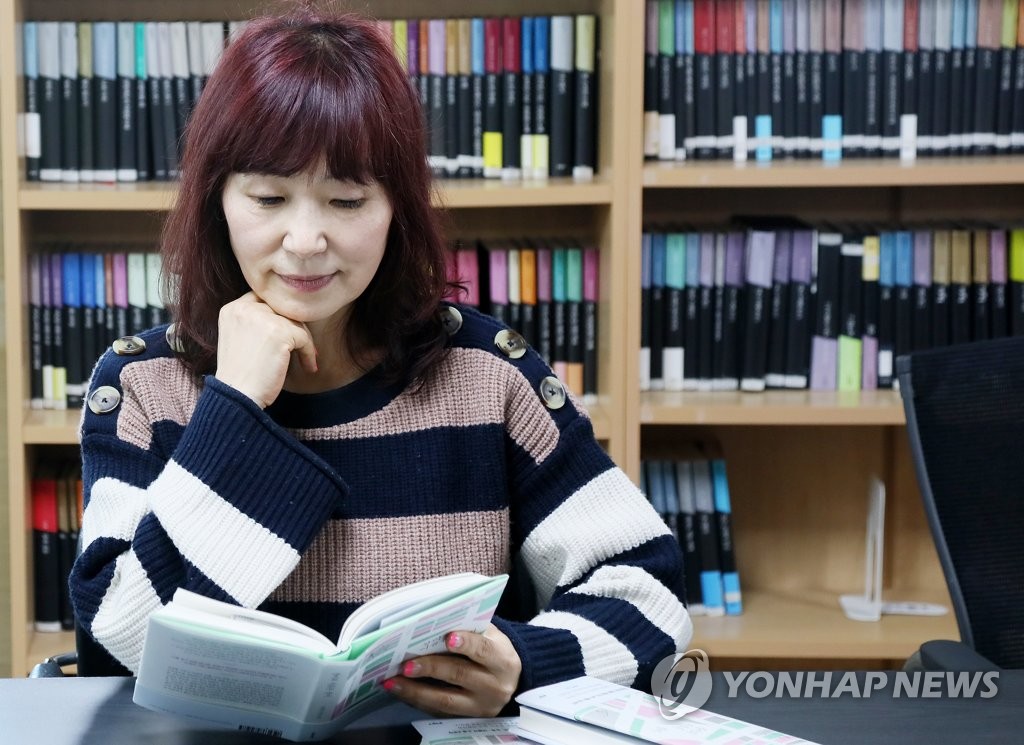

지난 20일 경기도 파주시 문학동네에서 만난 은희경 작가는 "바로, 그 노멀하다는 것에 질문을 던진 것"이라고 했다.

"친구는 더 가까워야 하고, 부모는 따뜻하고 아들은 효심이 더 깊은 게 정상이라고 생각하잖아요.

사실 그럴까요.

ADVERTISEMENT

연인도 각자의 생활을 100% 모르니 서로의 영역을 둔 채, 그 정도 접점만 있는 거죠. 젊은 사람들이 이 정도 친밀감으로 사귄다는 느낌이 있어요.

"

"동시대인으로 살려 노력한다"는 은희경이 왜 우리 시대 작가로 불리는지 깨닫게 되는 지점이다.

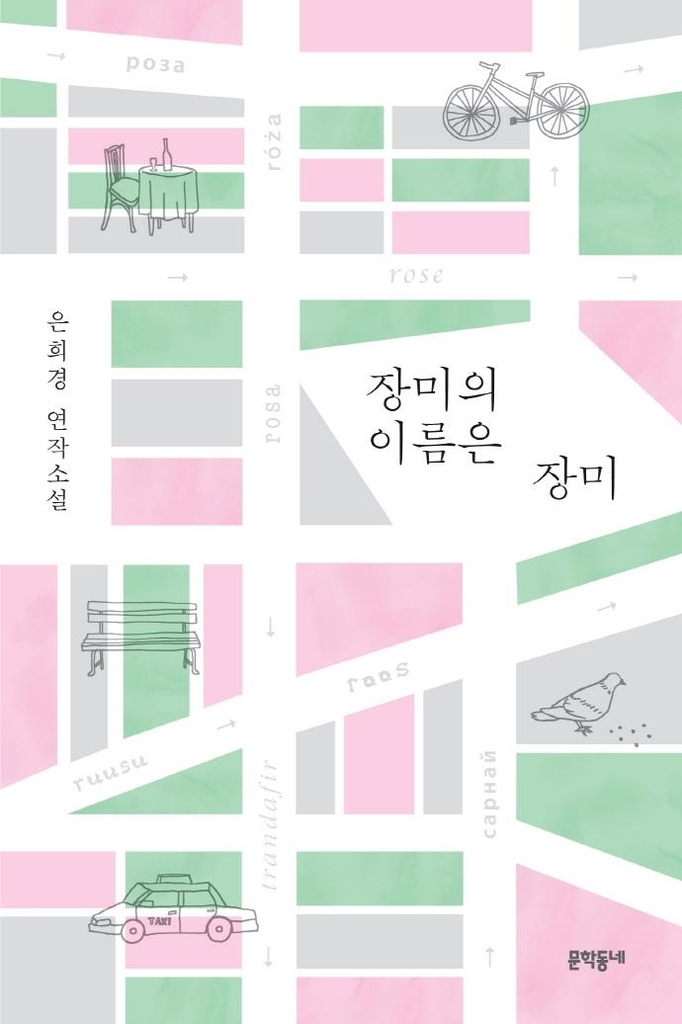

최근 출간한 '장미의 이름은 장미'(문학동네)는 작가의 15번째 책이다.

ADVERTISEMENT

'중국식 룰렛'(2016) 이후 6년 만의 소설집이자 장편 '빛의 과거'(2019) 이후 3년 만의 신작이다.

미국 뉴욕을 배경으로 한 4편의 연작을 실었다.

뉴욕에 던져진 '관계'들이 서로를, 타인을 품고 밀어내는 진통 끝에 상대를 이해하기도, 자신과 마주하기도 한다.

낯선 장소를 경유하고 '타인에게 말을 거는' 과정에서 편견, 선입견과도 맞닥뜨린다.

그 속에서 잉태된 감정의 동요는 현실처럼 예리하다.

빌딩 숲 뉴욕에 대한 환상을 심는 건 애초 작가의 염두에 없다.

은희경 작가는 "낯선 환경에서 인간관계의 메커니즘이 어떻게 작동하는지 관심이 많다"며 "익숙함을 떠난 곳에서 관계가 변하고, 자신에 대한 생각이 재편되는 이야기를 하고 싶었다.

타인과 어떻게 관계를 맺을지, 우린 모두 다른 존재란 암시가 소설 안에 꾸준히 있다"고 설명했다.

그 의도가 글에 옮아가기 때문이다.

뉴욕이 배경인 건 지인 K가 그곳에 살아 12년간 관광객 신분이 아닌 채로 다닌 덕이다.

첫 단편 '우리는 왜 얼마 동안 어디에'를 쓴 뒤 뉴욕에 갔다가 "이 도시에 대해 더 쓸 이야기가 있다"고 생각했다.

작가는 2년간 중편 분량 단편 4편을 썼다.

어느 부분이라 짚진 않겠지만 작가의 경험이 꽤 스며들었다.

'우리는 왜 얼마 동안 어디에'에선 계약직 사원이던 승아가 뉴욕에 사는 친구 민영 집으로 여행 간 시간이 그려진다.

서로를 잘 안다고 생각했지만 낯선 환경에서 둘의 시간은 불편하게 흐른다.

작가는 시간을 둘의 시점으로 쪼개 각자의 사정과 생각을 팽팽하게 다룬다.

현실에서 도피한 여행자, 거기서 뿌리내리려 애쓰는 입장이 불러오는 텐션이다.

표제작 '장미의 이름은 장미' 속 46세 이혼녀 수진은 자신을 잊기 위해 떠나온 뉴욕에서 되레 자신을 선명하게 들여다본다.

어학원에서 만난 세네갈 대학생 마마두를 통해서다.

수진은 어학원 밖에서 함께 처음 식사한 뒤 마마두의 태도가 달라졌다고 느낀다.

"마마두는 그대로였죠. 수진이 어학원 밖을 나가면서 타인의 시선을 의식한 거예요.

장신 흑인과 꼬마 같은 자신을 우스꽝스러운 조합이라 여기고, 깔끔하던 마마두가 땀을 흘리자 어리숙하다고 느끼죠. 게다가 흑인과 결혼한 한국인 여성이 가족과 인연을 끊었다는 얘기를 해요.

현실적인 시각으로 마마두를 보니, 원래 가진 편견이 나온 것이죠."

그러면서 작가는 세상을 이루는 수많은 관계 속 편견과 고정관념이 "인간 사이 벽을 만든다"고 지적했다.

그는 "40대가 왜 어학연수를 가지? 80대 할머니가 왜 저래? 할머니도 취향이 있고 반항심이 있는데 우린 메인스트림 사고에 익숙해 있다"며 "나아가 인종, 젠더, 나이, 계급적인 편견 그 너머에 다른 관점이 있다는 걸 말하고 싶었다.

소설집 전체 메시지 중 하나가 선입견과 편견"이라고 강조했다.

'양과 시계가 없는 궁전'에선 극본 작업을 하는 현주, '아가씨 유정도 하지'에선 50대 남성 작가가 등장한다.

모두 글 쓰는 인물이다.

현주는 뉴욕에서 알게 된 로언과 친구들 사이를 이방인처럼 부유한다.

문학 행사차 뉴욕에 온 작가는 동행한 모친의 새로운 모습을 발견한다.

소설 속 어머니가 1955년 미국의 한 청년에게 받은 연서는 은희경 작가 지인의 편지를 그대로 옮겨놓았다.

그의 발랄한 감각은 단편끼리의 관계도 얽어놓았다.

수진이 50대 작가와 한때 부부였고, 또 다른 인연의 연결고리도 심겨 있다.

이전 단편집 '다른 모든 눈송이와 아주 비슷하게 생긴 단 하나의 눈송이' 때 시간과 공간을 연결한 재미를 또 한번 느끼고 싶었다고 한다.

그런 덕에 이혼한 수진과 작가가 상처를 회복하는 시간은 각기 다른 소설에서 읽힌다.

작가는 "예전엔 삶의 부조리함, 상처받은 사람들을 그리며 문제를 제기하려고만 했는데 이젠 주인공들이 좀 행복해졌으면 좋겠다"며 "사람들끼리 연대하면 덜 고독해지지 않나.

그런 바람으로 각기 소설에 행복한 장면 하나쯤을 넣고 싶었다"고 말했다.

승아와 민영이 공원에서 강을 바라보며 마음을 다독이고, 마마두가 마지막 수업에서 수진과의 미래를 상상한 글은 작가의 살뜰한 호의처럼 느껴진다.

노골적인 표현은 없지만 비정규직 현실, 폭력적인 인종차별 등 사회 부조리가 인물의 위축되고 불안한 정서, 일상적 좌절과 결핍 속에서 배어 나온다.

"세상을 비관적으로 보는 게 아니라, 부조리에 대해 얘기를 하는 게 문학이라 생각해요.

이를 통해 삶과 세계가 어떤 것인지 질문하다 보면 소설의 한 페이지가 쓰이는 것이죠."

1995년 등단한 그는 '새의 선물', '타인에게 말걸기', '마지막 춤은 나와 함께' 등을 펴내며 시대를 대표하는 작가 반열에 올랐다.

그런데도 "이 소설이 나의 편견과 조바심을 자백하는 반성문"이라며 치열한 경계를 한다.

그는 "동시대 작가로서 지금의 맥락을 받아들이고 사회 문제를 제 방식으로 담으려 노력하는데, 제 속에 아직 편견이 있구나 생각할 때가 있다"며 "그런 걸 많이 버릴 때가 소설을 쓸 때인데, 그런 순간 제가 업그레이드되는 느낌"이라고 고백했다.

또한 "지금의 어법으로 소설을 써야 한다고 생각한다"며 "그래서 하나만 더 봤더라면, 알았다면 할 때가 있다.

조바심은 모든 걸 갖춰야 한다는 강박을 끊어내는 과감함이 업에 쫓긴다는 의미"라고 말했다.

"사실 시시한 소설을 쓸까 봐, 소설을 발표할 지면이 없을까 봐 두렵죠. 이 얘긴 결국 끝까지 쓰겠다는 의미에요.

욕심이기도 하고요.

"

그는 "뭔가 한번 갈아엎을 때인 것 같다"며 계속 단편들을 쓰고 있다고 했다.

ADVERTISEMENT

내년께 장편을 다시 집필하려 한다.

/연합뉴스