한국 현대사를 연구하는 오제연 성균관대 교수는 계간지 '역사비평' 제135호가 5·16 쿠데타 60주년을 맞아 기획한 특집 소개문에서 "쿠데타 세력이 1963년 12월 민정 이양까지 보여준 모습에서 어떤 정책적 청사진이나 일관된 지향, 논리를 발견할 수 없다"며 이같이 밝혔다.

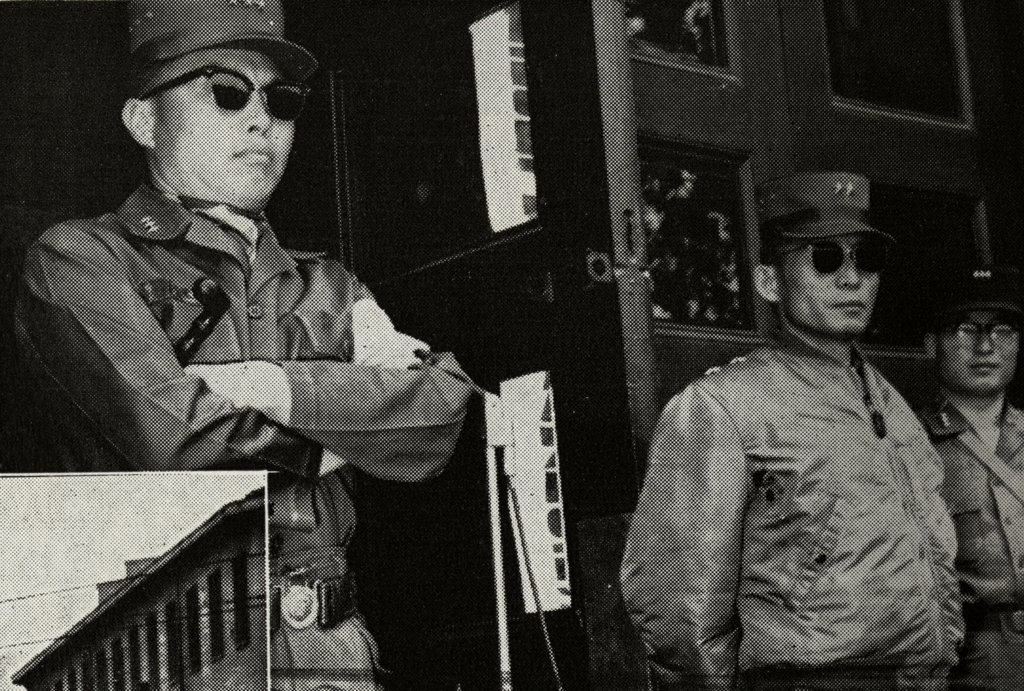

당시 육군 소장이었던 박정희를 비롯한 쿠데타 주도 세력은 자신들의 행위를 '군사혁명'으로 규정하고 임시 통치기구인 국가재건최고회의를 조직했다.

오 교수는 "군사정부는 자신들의 행위를 합리화하기 위해 차별적 정책을 신속하고 과감하게 추진했지만, 많은 혼란과 모순을 보였다"며 "그런 의미에서 5·16 쿠데타를 근대화 혁명으로 평가하는 것은 어불성설"이라고 강조했다.

이러한 주장을 뒷받침하기 위해 연구자들이 제시한 근거가 군사정부의 경제·농업 정책이다.

이정은 국사편찬위원회 편사연구사는 "무력으로 정권을 장악한 군인들은 의욕만큼 경제를 운영하지 못했다"며 "부정 축재자 처벌 위기에 몰려 있던 기성 대자본가들은 사업 감각에 기초한 아이디어를 던지며 협상에 주력했고, 군사정부는 결국 이들을 이용했다"고 주장했다.

이 연구사는 "좀처럼 나아지지 않는 경제지표와 더해지는 정책 실패 속에서 군사정부는 대자본가들을 함부로 내칠 수 없는 국가사업의 수행 파트너로 용인했다"며 "이후 한국 경제는 독재 정부의 비호 속에서 재벌의 사적 이해가 국가 공익을 압도하는 방식의 성장 경로에 가파르게 올랐다"고 덧붙였다.

김수향 국사편찬위원회 편사연구사는 군사정권 시기 '중농(重農)정책'을 분석한 글에서 "군사정권은 농가수지 적자의 근원으로 지목된 고리채를 일소하고 농업소득을 증가시키기 위해 고리채 정리법과 농산물 가격유지법을 신속하게 공포했다"며 "이 정책들은 한국 농업 구조나 식량 수급 방식을 개혁하려는 것이 아니라 당장 눈에 띄는 문제점에 대한 개선책일 뿐이었다"고 비판했다.

이어 "1962년 중농정책이 성공했다는 최고회의 의장 박정희의 담화는 1년 만에 식량 위기에 대한 사과로 그 내용이 바뀌었다"고 지적했다.

한편 김도민 서울대 선임연구원은 군사정부 외교 정책에 관한 논고에서 "군사정부는 이승만 정권에 대해 고립외교, 일인외교, 미국 일변도 사대외교라 비판하며 중립국 외교에 적극적으로 나섰다"며 북한과 체제 경쟁에서 앞서는 이른바 승공(勝共)을 지향했다고 주장했다.

김 연구원은 "군사정부가 북한보다 더 많은 재외공관을 확충했기에 외교경쟁에서 승리했다고 설명하는 것은 문제가 있다"며 "양적 팽창과 함께 질적 차원까지 고려해야 당시 중립국 외교경쟁의 실제 양상을 알 수 있을 것"이라고 조언했다.

/연합뉴스