"매수인은 처벌하지 않아"…경찰, 단속 협조 당부

한국시리즈 2차전이 열린 지난달 30일 서울 잠실야구장. 인파 속에서 만난 김승운(27·가명) 씨는 한숨을 쉬었다. 입장권 현장 구매를 하기 위해 오전부터 나왔지만 표를 구하지 못해서다.

이날 잠실구장에선 예매 취소분에 한해 현장 판매가 이루어질 예정이었다. 하지만 취소표는 한 장도 나오지 않았다.

김 씨는 결국 암표상에게 정가의 두 배에 달하는 돈을 주고 입장권을 샀다. 그는 "예매를 시도했지만 하늘의 별 따기였다"며 "울며 겨자먹기로 암표를 살 수밖에 없다"고 말한 뒤 경기장으로 들어갔다.

◆ 정가 두배 기본…울며 겨자먹기 구입

한국시리즈를 맞아 암표상이 기승을 부리며 애꿎은 야구팬들이 불편을 겪고 있다. 예매에 실패할 경우 현장에서 웃돈을 주고 암표상의 입장권을 사야 하는 상황이다.

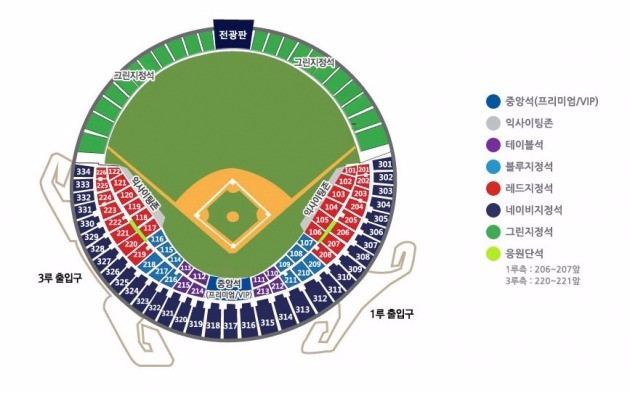

암표는 부르는 게 값이다. 경기 시작 직전 만난 암표상 A씨는 "블루지정석을 장당 25만원에 판매하고 있다"고 말했다. 이 좌석의 정가는 5만원이다. 5배에 달하는 폭리다.

또 다른 암표상 B씨는 한 등급 낮은 레드지정석 입장권을 들고 있었다. 그는 정가 4만원의 입장권을 8만원에 판매하고 있었다.

발품을 팔수록 입장권 가격은 내려갔다. 내야에서 등급이 가장 낮은 네이비지정석을 판매하던 C씨는 3만 5000원인 입장권의 가격으로 5만원을 제시했다.

이들은 매표소 앞에서 서성이는 사람이 보이면 어김없이 다가갔다. 가격이 맞으면 구장 뒤편 주차장이나 벤치 등으로 데려가 암표를 거래했다.

◆ 표 쓸어 담는 암표상…취소표 매집

암표상이 입장권을 구하는 방식은 다양하다. 취소·환불 입장권을 매집하는 것도 이들이다. C씨는 "표가 남는 사람에게 5000원을 얹어주고 사서 1만원을 더 올려 파는 식"이라고 설명했다.

경기 당일 예매를 취소할 경우 10%의 취소수수료를 내야 하지만 암표상에게 팔 경우 오히려 웃돈을 받는 셈이다.

경찰에 따르면 암표상은 자신이 판매하던 물량이 소진될 경우 다른 암표상의 입장권을 사서 되팔기도 한다. 이들이 직접 한국시리즈 입장권을 예매하는 경우는 드물다. 성공 확률이 낮은 데다 1인당 최대 4매까지만 예매할 수 있기 때문이다.

이에 대해 C씨는 "티켓 거래 사이트에서 살 때도 있고 매크로 프로그램으로 예매하는 이들에게 구할 때도 있다"고 말했다.

매크로 프로그램은 컴퓨터가 자동으로 주문을 입력하기 때문에 빠르게 예매할 수 있다. 개인정보를 구매한 이들이 매크로 프로그램을 사용할 경우 수백장을 한꺼번에 예매할 수도 있는 것이다.

올 시즌 한국시리즈 역시 매크로 프로그램을 이용한 예매가 적지 않았을 것으로 추정되고 있다. 하지만 KBO리그 포스트시즌 입장권 단독 판매사인 인터파크 측은 매크로 예매 비율 공개 요청에 난색을 표했다.

서울 송파경찰서는 암표상으로 인한 시민 불편을 막기 위해 올 시즌 잠실야구장에서 열리는 모든 경기에 단속 인력을 투입했다. 한국시리즈 1, 2차전 기간 암표 판매 행위 15건을 적발해 처벌했다. 지난달 12일까지 연간 단속 건수는 전년 대비 440% 증가한 324건에 달한다.

암표를 판매하다 적발된 이들에겐 경범죄처벌법에 의해 16만원 이하의 범칙금을 부과한다. 상습 적발일 경우 즉결심판에 회부하며 구류 처분하는 경우도 있다.

암표를 사는 행위는 처벌하지 않는다. 경찰 관계자는 "암표 매수인이 '정가에 양도받았다'고 잡아뗄 경우 암표상을 처벌할 수 없다"며 "웃돈을 받은 판매자에 한해 처벌이 이루어지기 때문에 시민들의 협조가 필요하다"고 당부했다.

한국야구위원회(KBO)도 암표와 입장권 예매 제도에 대한 문제를 인식하고 있다. 다만 시즌이 끝난 뒤에야 개선 여부를 검토할 수 있다는 입장이다.

시즌권 구매자 우선 예매 등 현행 제도 개선 방안에 대해서도 KBO 관계자는 "아직은 검토하고 있지 않다"고 말했다.

☞

☞

전형진 한경닷컴 기자 withmold@hankyung.com

![[포토] 태극기 들고 귀국하는 올림픽 대표팀](https://img.hankyung.com/photo/202602/01.43401020.3.jpg)

![[포토] '람보르길리' 김길리, 스포츠카 타고 귀가](https://img.hankyung.com/photo/202602/01.43401016.3.jpg)