언론과는 입도 뻥긋하지 않으니 그의 사생활은 당연히 오리무중이다. 여성으로서는 소화하기 힘든 라흐마니노프의 피아노협주곡을 웬만한 남성 피아니스트 뺨칠 정도로 힘이 넘치게 소화해내는 그의 공연을 보고 나면 사생활에 대한 궁금증은 더욱 더 증폭된다. 팬들이 무엇보다도 궁금해하는 것은 그의 애정생활이었다. 세 번이나 결혼하고 여러 차례 염문을 뿌린 그였으니 비하인드 스토리가 구만리 성을 쌓고도 남을 테지만 도무지 아는 게 없으니 답답할 뿐이다.

1941년 아르헨티나의 수도 부에노스아이레스에서 태어난 아르헤리치는 세 살 때부터 천재성을 드러내 당대 최고의 조련사 빈센초 스카라무차를 사사했고 여덟 살 때 처음으로 독주회를 열었다. 1955년 오스트리아의 세계적 피아니스트인 프리드리히 굴다에게서 혹독하게 조련을 받은 그는 이후 제네바 국제 음악경연대회 등 세계적인 콩쿠르를 휩쓸며 일찌감치 명성을 굳혔다.

그러나 그는 태생적으로 무대체질이 아니었다. 어려서부터 혼자 악기를 연주하기는 좋아했지만 남을 위한 연주는 그에게 고통을 안겨줬다. 자신이 아닌 타인을 의식한 행위 속에서 그는 일찍이 고독을 체험했다. 다른 음악인들은 청중의 갈채에서 힘을 얻는다지만 그에게 있어 청중은 그 자신을 극단적인 외로움에 빠뜨리는 부담스러운 존재였다. 결국 스무 살 즈음에는 긴장감을 못이겨 더 이상 무대에 설 수 없는 상황이 된다. 슬럼프에 빠진 것이다. 그는 한동안 뉴욕의 방안에 들어앉아 멀뚱멀뚱 텔레비전만 바라보며 은둔의 나날을 보낸다.

첫 번째 사랑이 찾아온 것은 바로 그때. 마음을 의지할 수 있는 대상이라면 무엇이든 잡고 싶어했던 그에게 중국계 바이올리니스트인 로버트 첸이 다가왔다. 아이를 갖고 싶었던 아르헤리치는 곧 첸과 결혼했다. 그러나 두 사람은 코드가 맞지 않았다. 첸은 얼마 안돼서 떠나갔고 아르헤리치는 결혼 전보다도 더 깊은 외로움의 수렁에 빠지게 된다.

보다 못한 어머니가 딸을 일으켜 세웠다. 벨기에의 엘리자베스여왕 국제 음악경연대회에 참가신청서를 대신 접수한 후 등을 떠밀었다. 준비부족으로 막판에 포기했지만 이 일을 계기로 아르헤리치는 마음을 추스르고 다시 무대에 선다. 1964년 바르샤바에서 열린 쇼팽 피아노 콩쿠르 우승은 그의 재기를 알리는 신호탄이었다. 연이은 국제대회 우승으로 전 세계가 이 천재적인 피아니스트를 주목했다. 그의 폭발적인 에너지를 목격한 유수의 오케스트라로부터 협연 제의가 잇따랐고 음반회사들의 러브콜이 이어졌다. 우리가 알고 있는 아르헤리치의 전설이 시작된 것이다.

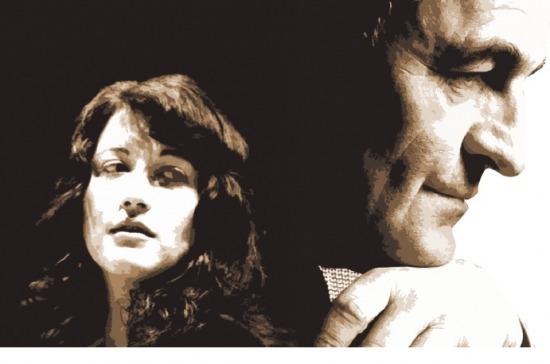

무대에서는 승승장구했지만 애정 전선은 늘 시커먼 먹구름이 자욱했다. 1969년 시작된 스위스의 정상급 지휘자인 샤를 뒤투아와의 결혼 생활도 5년 만에 막을 내렸다. 두 사람의 관계 역시 베일에 쌓여 있다. 뒤투아도 아르헤리치와 마찬가지로 언론에 노출되는 것을 달가워하지 않는 인물이기 때문이다. 세 번째 남편은 미국의 피아니스트인 스티븐 비숍 코바셰비치였다. 그와의 관계도 우여곡절이 많았다. 결혼과 이혼, 그리고 재결합, 다시 결별. 보기에 안타깝다.

그는 한 인터뷰에서 자신의 정서적 삶은 재앙 그 자체였다고 술회했다. 그는 그 원인을 자신에게서 찾았다. “나는 결혼에 대해 성숙하지 못한 태도를 갖고 있었다. 결혼은 내 인생 최상의 목표가 아니었다.” 그는 외로움에서 오는 공포감에서 벗어나기 위해 결혼을 차선책으로 택했던 것이었는지도 모른다. 인생이라는 또 다른 무대에 혼자 선다는 두려움이 결혼에 집착하게 만든 것이다.

무대에서 보여주는 폭발적인 매너와는 반대로 아르헤리치는 가냘픈 감성의 소유자다. 이제 그는 더 이상 그 답을 결혼에서 찾지 않는다. 해법은 음악에 있었다. 독주를 피하고 여럿이 협연하는 실내악에 몰입하면서 그는 비로소 마음의 평정을 되찾았다. 음악을 어떻게 사랑해야 하는가를 깨달은 것이다. 그 깨달음은 외로움에 빠진 우리에게도 사랑의 부메랑이 돼 함께하는 삶, 나누는 삶의 가치를 일깨우고 있다.

정석범 문화전문기자 sukbumj@hankyung.com

![매일 술마시다 쓰러진 남자..."퇴물 됐다"던 남자의 반전 [성수영의 그때 그 사람들]](https://img.hankyung.com/photo/202502/01.39590183.3.jpg)