[한국 현대시, 한시로 만나다] 네 곁에서, 정백락

![[한국 현대시, 한시로 만나다] 네 곁에서, 정백락](https://img.hankyung.com/photo/202103/0Q.25815852.1.jpg)

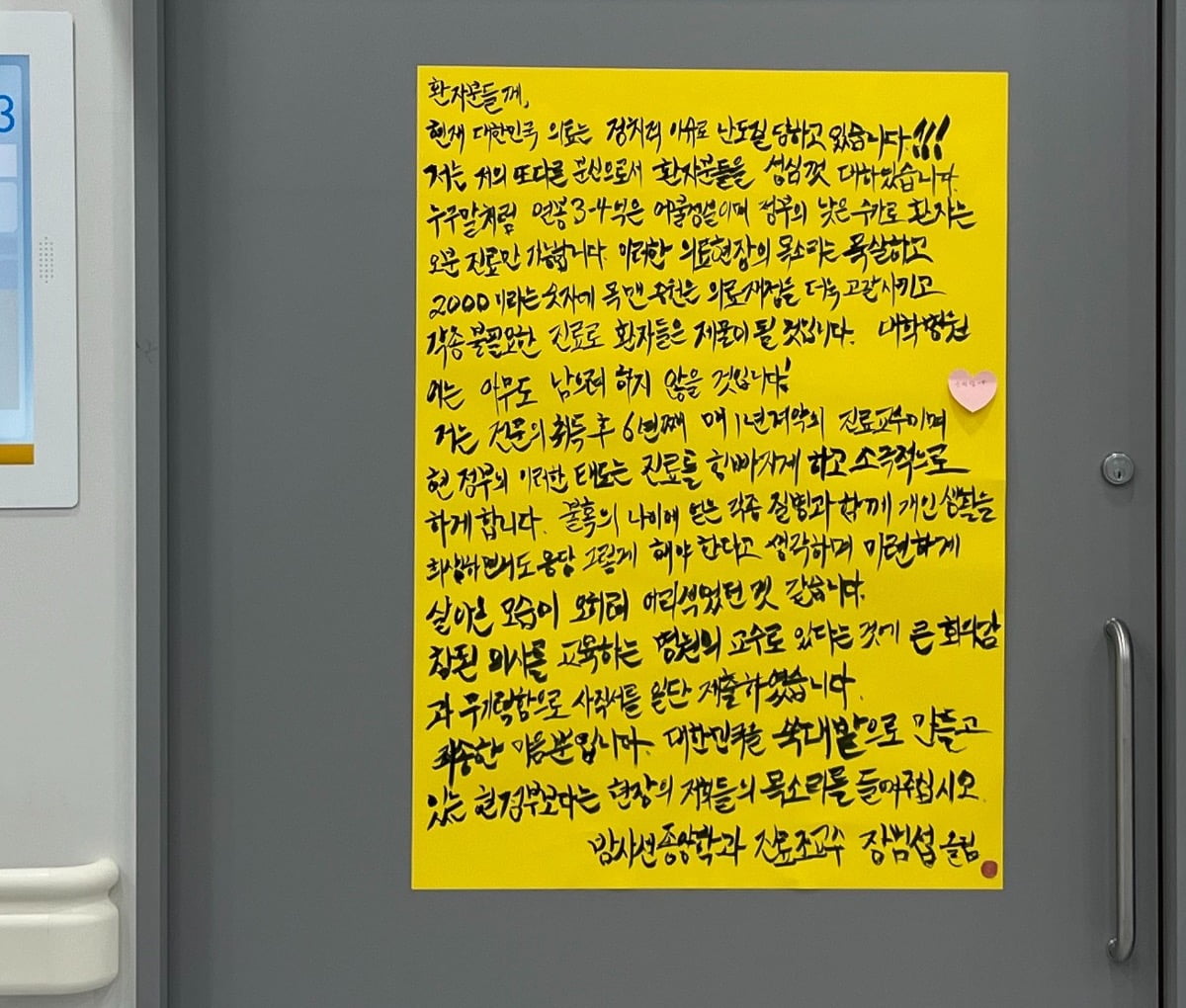

<사진 제공 : 정백락님>

네 곁에서

정백락

나 차마 비웠다고 말하지 않으리

나 결코 올곧다고 입 열지 않으리

입 닫고

말씬한 푸름으로

너볏하게 서리

[태헌의 한역]

於君傍(어군방)

吾不敢言心倒空(오불감언심도공)

亦決無誇身正雅(역결무과신정아)

緘口常帶濃靑色(함구상대농청색)

一向堂堂立天下(일향당당립천하)

[주석]

* 於(어) : ~에서. 처소를 나타내는 개사(介詞). / 君傍(군방) : 그대 곁. 원시의 ‘네’를 역자가 ‘汝(여)’로 번역하지 않고 ‘君(군)’으로 번역한 이유는 위진남북조 시기의 왕휘지(王徽之)가 대나무를 ‘此君(차군:이 사람·이 분)’으로 부르며 그 격을 높였던 사실을 염두에 두었기 때문이다.

吾(오) : 나. / 不敢言(불감언) : 감히 말하지 못하다, 감히 말하지 않다. / 心(심) : 마음. / 倒空(도공) : 쏟아서 비우다, 비우다, 비다.

亦(역) : 또한. 한역의 편의를 위하여 원시에 없는 말을 역자가 임의로 보탠 것이다. / 決(결) : 결코. / 無誇(무과) : 자랑함이 없다, 자랑하지 않다. 원시의 “입 열지 않으리”를 역자가 의역한 말이다. / 身(신) : 몸. / 正雅(정아) : 바르고 고아하다, 올곧다.

緘口(함구) : 입을 다물다. / 常(상) : 항상, 늘. 한역의 편의를 위하여 원시에 없는 말을 역자가 임의로 보탠 것이다. / 帶(대) : ~을 두르다, ~을 띄다. / 濃靑色(농청색) : 짙은 푸른 빛, 농익은 푸른 빛.

一向(일향) : 언제나. 한역의 편의를 위하여 원시에 없는 말을 역자가 임의로 보탠 것이다. / 堂堂(당당) : 당당하다, 당당하게. / 立(입) : ~에 서다. / 天下(천하) : 하늘 아래, 천하. 한역의 편의를 위하여 원시에 없는 말을 역자가 임의로 보탠 것이다.

[한역의 직역]

그대 곁에서

나 감히 마음 비웠다 말하지 않으리

또 결코 나 올곧다 자랑하지 않으리

입 닫고 늘 농익은 푸른 빛 띄고서

언제나 당당하게 하늘 아래에 서리

[한역 노트]

이 시를 사진 없이 감상하는 독자라면 다소 당황스러울 수 있겠다. ‘네’가 누구를, 또는 무엇을 가리키는지 특정하기가 쉽지 않을 것이기 때문이다. 또한 사진을 보고 감상하는 독자라 하더라도 제3연에 이르러 대부분이 멈칫하게 될 것이다. ‘말씬한’과 ‘너볏하게’라는 말이 매우 생소하게 다가올 것이기 때문이다. 이 두 단어를 보고 바로 뜻을 이해한 독자가 있다면 우리말 실력을 겨루는 퀴즈 대회에 한번 나가보기를 권한다. 역자가 짐작컨대 우승은 떼어 놓은 당상이 아닐까 싶다. 시인이 이 짧은 시에서 이처럼 생소한 어휘를 둘씩이나 사용한 까닭은 무엇일까? 자신의 어휘력을 과시하기 위하여 그랬을까? 그렇지는 않을 것이다. 역자가 보기에는 예쁜 우리말을 하나라도 더 사용해보려고 하는 시인의 마음이 작용한 때문이 아닐까 한다. 어떤 경우든 이 두 개의 말뜻을 해결하지 않고는 이 시를 제대로 이해하지 못할 것임이 분명하다. ‘말씬한’은 ‘잘 익은’이라는 뜻이고, ‘너볏하게’는 ‘의젓하게’라는 뜻이다.

속은 비어 있고 밖은 곧다는 뜻의 한자어인 ‘중통외직(中通外直)’은 본디 북송(北宋)의 주돈이(周敦頤)가 <애련설(愛蓮說)>에서 연 줄기의 속성을 두고 말한 것이지만, 대나무의 속성에 그대로 적용시켜도 전혀 어색하지가 않다. 물론 대나무는 마디가 있어 모든 속이 서로 통하지는 않는다. 시인이 이 한자어를 떠올리면서 1연과 2연을 작성했는지는 알 수 없지만 의미는 정확하게 일맥상통한다. 그리고 이 한자어를 굳이 거론하지 않더라도 대나무의 생태적 특성을 눈여겨본 사람이라면, 1연과 2연의 의미는 물론 그 의미의 상징성에 대해서도 그리 어렵지 않게 짐작할 수 있을 듯하다.

원시의 3연은 대나무가 사시사철 푸르게, 그리고 의젓하게 서 있는 것처럼 자신 역시 그런 모습과 자세로 세상을 살겠다는 의지를 투영시킨 시구로 읽힌다. 이러한 이해의 연장선상에서 보자면 시의 제목에서 얘기한 ‘네’는 단순히 대나무만 지칭하는 것이 아닐 수도 있다. 이 시의 내용 전체를, 자신을 아껴주는 사람이나 자신이 사랑하는 사람 앞에서 들려주는 일종의 맹서의 말로도 볼 수 있기 때문이다.

이 시의 대의를 한 마디로 요약하면 “대나무처럼 살리라”가 될 것이다. 북송의 대시인 소동파(蘇東坡)는 <어잠승록균헌(於潛僧綠筠軒)>이라는 시에서 사는 곳에 대나무가 없어서는 안 된다고 전제한 후에, “대나무가 없으면 사람을 속되게 한다.[無竹令人俗]”고 하였다. 우리의 옛 선비들이 뜰이나 사랑채 주변에 대나무를 심어두고 완상(玩賞)하였던 것도 따지고 보면 속되지 않으리라는 의지를 다진 것으로 이해할 수 있다. 그러므로 “대나무처럼 살리라”는 것은 달리 “속되지 않게 살리라”는 말로 이해해도 무방하다.

선악(善惡)과 마찬가지로 아속(雅俗) 또한 동시에 양립할 수가 없다. 속되면서 동시에 고아(高雅)한 것이 어찌 있을 수가 있겠는가! 옛 선비들이 대개 속된 것을 우선적으로 경계했던 이유는, 소동파가 같은 시에서 들려준 말처럼 사람이 속되면 고칠 수가 없기 때문일 것이다.[俗士不可醫] 속된 것을 좇고 속된 것을 받드는 곳이 바로 세속(世俗)이다. 그런데 이 세속을 떠나 고요한 곳에서 은자처럼 살지 않고도, 다시 말해 이 세속에 몸을 두고 살면서도 결코 세속에 물들지 않는 인격이 있다면, 우리는 그 사람에게 고개를 숙여야 하지 않겠는가! 역자가 단언컨대 대나무를 제대로 배운 사람이라면 능히 그런 인격이 될 수 있을 것이다.

3연 5행으로 된 원시를 역자는 4구의 칠언고시로 재구성하였다. 한역시는 짝수 구에 압운하였으며 그 압운자는 ‘雅(아)’·‘下(하)’이다.

2021. 1. 12.

강성위 한경닷컴 칼럼니스트(hanshi@naver.com)

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)