[이지수칼럼] “난 요양원에 가기 싫다!”

![[이지수칼럼] “난 요양원에 가기 싫다!”](https://img.hankyung.com/photo/202104/0Q.26025408.1.jpg)

<해로동혈(偕老同穴)>은 ‘부부가 한평생 같이 지내며 같이 죽고 죽어서는 같이 무덤에 묻힌다’는 뜻이다. 시경에 실린 중국 하남성 황화 유역에 있던 나라들의 민요에서 유래한 말이라고 한다. 백년해로와 같은 뜻이다. 말로는 참 좋은 뜻이다. 필자는 거부하고 ‘I Love You’를 택했다.

필자가 사는 동네는 단독주택 단지다. 주택은 아파트와 달리 마당이나 정원이 있어 꾸준히 주인의 손길이 필요로 한다. 동네를 산책하다보면 유난히 정원 관리가 잘 된 집이 있고 반면 그렇지 않은 집도 있다. 그래선지 동네주민끼리 나누는 재미있는 이야기가 있다. “이 집이 전세 집인지 아닌지 알려면 정원을 보면 된다.”

지난 해 뒷집에 한 가정이 이사를 왔다. 80대 노부부와 50대로 보이는 딸이 함께였다. 노부부는 서로를 살뜰히 챙겼다. 딸 역시 노부부와 매일 아침산책에 동행했고 주로 정원에 앉아 함께 보내는 시간이 많았다. 나머지 가족으로 보이는 형제자매들도 매 주말이면 노부부를 찾아왔다.

흥미로운 것은 엄마와 딸이었다. 엄마와 딸은 아침마다 잔디밭에 잡초를 뽑았다. 이사를 오자마자 마당, 작은 잔디밭에 거의 살다시피 했다. 한낮에는 그늘진 곳에 앉아 대화를 하곤 했다. 필자가 정원에 물을 주면 “정원이 참 예뻐요!”라고 인사말을 건네기도 했다. 때때로 아버지가 나오기도 했는데 금방 집 안으로 들어갔다. 이 모습이 흥미롭다고 한 것은 며칠 전 집주인이 “집을 팔지 않고 전세를 두었다”고 했기 때문이다.

이번 설 연휴 동안 문상을 두 번이나 다녀왔다. 조문객끼리 나누는 이야기를 들었다. 그 이야기는 요양원에 대한 것이었다. 고인 두 명 다 요양원에서 돌아가셨다. 한 사람은 3년 또 한 사람은 8년이라고 했다.

“안녕하세요. 명절 잘 보내셨어요?”

“바빴어. 시어머니 계신 요양원도 다녀오고.”

“이번에 새로 옮긴 요양원에 적응을 잘 하시나요?”

“적응이 뭐야. 완전 ‘장기전’으로 들어갔어!”

“네?”

<장기전>이 무슨 말인지 빨리 이해를 못했다. 그 사람 설명을 빌리자면 내용인즉 이렇다. 부모가 요양원에 입원한 후 2, 3년 내에 돌아가시면 <단기전>이고 이보다 더 길어질 때를 <장기전>이라고 했다. 그 방식으로 이해하면 부모를 요양원에 모시는 것을 경기 또는 전쟁에 비유 한 것이다. 결국 부모가 돌아가셔야 경기가 종료되고 전쟁(?) 종전을 선언하는 셈이다.

하루는 아들이 밥상머리에서 한 말이다.

“엄마! 엄마는 절대 요양원에 안 보낼 거예요!”

“아들아! 나는 네가 엄마를 요양원에 보내 줄 돈, 그 돈을 잘 벌길 기대하고 있어!”

“안돼요. 엄마! 제가 그냥 모실게요!”

아들은 요양원에서 사회복무요원으로 근무했다. 2년 복무기간 동안 요양원 주인이 세 번 바뀌었다. 그때마다 요양원 할머니, 할아버지를 보며 많은 느낌을 받았다고 한다. 아들의 주 업무는 사무 보조지만 실제로 보고 느낀 게 더 많았던 것 같다. 그런 아들이 절대로 요양원에 보내지 않는다고 했다. 물론 그 생각이 언제 변할지는 모른다. 암튼 싫지는 않았다.

미국 애리조나 주 스코츠데일에는 ‘알코어(Alcor)생명연장재단’이 있다. SF영화 나올법한 냉동인간을 현실화하는 비영리 연구단체다. 이 건물에는 높이 275cm의 길쭉한 원통모양 용기가 여러 개 놓여있는데 회원들이 죽으면 시신을 원통에 넣고 영하 196도로 유지하기 위해 액체 질소를 주입한다. 수십 년 혹은 수백 년이 지난 뒤 과학기술이 발달했을 때 시신을 해동시켜 소생시켜 주는 것으로 서비스 비용은 1인당 20만 달러 즉 약 2억 2천만 원 정도라고 한다. 유명인 중에는 2002년 사망한 프로야구 선수 ‘테드 윌리엄스’가 이곳에 있다.

사람 뒤에 항상 따라다는 것이 있다. 우리가 잘 아는 그 흔한 수수께끼라면 <그림자>일 것이다. 그런데 직설적으로 말해서 바로 <죽음>이다. 사람은 누구나 태어나서 죽는다. 그런데 어차피 한 번 죽어야 한다면 죽음도 생각하기 나름인 것 같다. 죽은 후는 어떤지 모르지만 죽기 전 ‘우리가 어떻게 살 것인가?’는 선택의 여지가 있다.

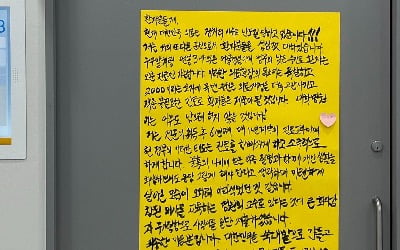

다시 뒷집 이야기를 하겠다. 엄마와 딸은 <해먹>을 구해서 나무에 연결했고 아침 내내 잔디밭에 쪼그리고 앉아 잡초를 뽑는다. 그리고 이사 온지 한 달쯤 되었다. 새벽 뒷집에서 큰소리가 들렸다. 딸의 목소리인데 다급했다.

“병원에 전화를 할까? 119를 부를까?”

필자가 두 눈으로 똑똑히 보았다. 하루 종일 딸과 마당에서 잡초를 뽑고 <해먹>에 기대어 이야기를 나누던 엄마가 그 날 세상을 떠난 것이다.

뒷집 엄마와 딸을 보며 먹먹한 ‘마음의 울림’을 느꼈다. 엄마가 곧 죽을 것을 알면서 말기암환자가 아닌 ‘엄마’로 대하는 딸의 모습은 평생 잊지 못할 것 같다. 엄마 또한 자신의 죽음 앞에서 의연했다. 남은 시간을 오롯이 딸과 남편과 함께 따뜻한 일상을 보냈다. 그리고 엄마는 딸과 남편이 머무는 집 잔디밭에 <엄마의 추억>을 심고 떠났다.

![[이지수칼럼] “난 요양원에 가기 싫다!”](https://img.hankyung.com/photo/202104/0Q.26025409.1.jpg)

그리고 아들에게 말하고 싶다.

“엄마가 한 번 태어나 내 마음, 내 의지대로 살아본 게 몇 번 이나 될까. 죽기 전 바람이 있다면 내 마음과 의지대로 살다가 깊은 숨 내쉬다 가고 싶다. 그 곳이 어디든 네가 함께 있는 곳이길 바란다.”

그리고 이런 생각을 해봤다. 나이 들고 병들어 죽음을 앞에 두고 나는 과연 <단기전>을 펼칠까? 아니면 <장기전>을 펼칠까?

아들아! 제발 부탁이다. 난 요양원에 가기 싫다! 알지?

Ⓒ이지수20190213(jslee3082@naver.com)

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)