유럽투어의 色다른 '펀 골프' 실험

'골프 식시스' 16개팀 출격

30초 내 샷 안하면 벌타도

지난해 처음 등장한 이 대회는 2명이 한 팀을 이룬 16개 팀(국가대표 또는 연합팀)이 출전해 이틀간 매치 플레이 방식으로 우승팀을 겨루는 팀 대항전이다. 첫날 4팀씩 4조로 조별리그를 치른 뒤 상위 2팀이 이튿날 토너먼트에 진출한다.

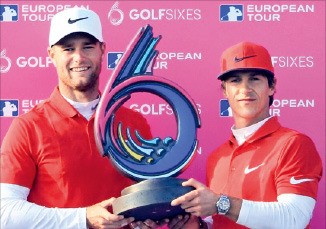

지난해 우승팀인 덴마크의 토비욘 올레센-루카스 브제레가르드팀이 디펜딩 챔피언으로 출전한 가운데 남녀 혼성팀인 토마스 비에른(덴마크)-카트리나 매튜(영국)팀이 우승 경쟁에 나서 관심을 모으고 있다. 실제로 우승하면 유럽 골프 사상 첫 혼성팀 챔피언 탄생이란 기록을 쓰게 된다. 이 둘은 ‘유러피언 캡틴팀’이란 이름으로 출전했다. 비에른은 2018 라이더컵(미국과 유럽팀 대륙 대항 골프대회) 단장이고, 매튜는 2019 솔하임컵(미국과 유럽의 대륙 대항 여자 골프대회) 단장이다. 여자로만 구성된 2팀도 출전했다. 조지아 홀-찰리 헐이 짝을 이룬 잉글랜드팀과 멜 라이드-카를로타 시간다가 한 팀으로 묶인 유럽여자팀이다.

혼성팀 출전 외에도 색다른 건 또 있다. 골프 식시스는 빠르고 재미있는 경기를 위해 18홀 스트로크 방식이 아닌 6홀 그린섬 매치플레이 방식으로 대회를 치른다. 그린섬은 팀원이 모두 티샷을 한 뒤 좋은 샷 하나를 택해 두 선수가 번갈아 샷을 하는 방식이다. 경기 진행이 빨라질 수밖에 없다. 테마홀에선 더 빠른 경기를 요구한다. 4번홀의 경우 티샷은 물론 두 번째 샷도 30초 안에 해야 한다. 이른바 ‘샷클락’ 제도다. 지난해 제한시간이 40초였던 것에 비해 훨씬 촉박한 시간이다. 경기진행위원은 시간을 재기 위해 샷 지점에 초시계를 배치한다. 시간을 초과하면 벌타가 매겨진다. 2번홀에서는 버디를 하면 유럽 암재단에 기부하게 돼 있다. 첫 홀에서는 각 팀이 등장할 때 요란한 응원 음악이 흘러나온다. 지난해엔 폭죽까지 터뜨리기도 했다.

연장전 방식도 색다르다. 마지막날 토너먼트에서 6홀 매치를 하고도 비기면 별도로 만든 연장홀에서 연장전을 치르는데, 여기서도 결론이 나지 않으면 연장전 전용 홀에서 두 번째 샷을 해 홀에 가깝게 공을 붙인 팀이 이기는 방식이다. 경우에 따라 1박2일까지 끝장 승부를 벌이는 일반적인 스트로크 방식 대회와는 차별되는 ‘속도전’형 연장전이다. 대회가 이틀이면 종료되고, 연장전도 길어야 두 홀이면 끝나는 셈이어서 ‘빠르고 재미있는 골프’를 지향하는 유럽투어의 새로운 실험정신이 고스란히 묻어나는 대목이다.

이관우 기자 leebro2@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[포토] 홍현지-이기쁨-박결, '여유 있는 미소'](https://img.hankyung.com/photo/202404/03.36527759.3.jpg)

![[포토] 박결, '멀리 날려 보낸다'](https://img.hankyung.com/photo/202404/03.36527758.3.jpg)

![[포토] 박결, '신중한 눈빛'](https://img.hankyung.com/photo/202404/03.36527756.3.jpg)

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)