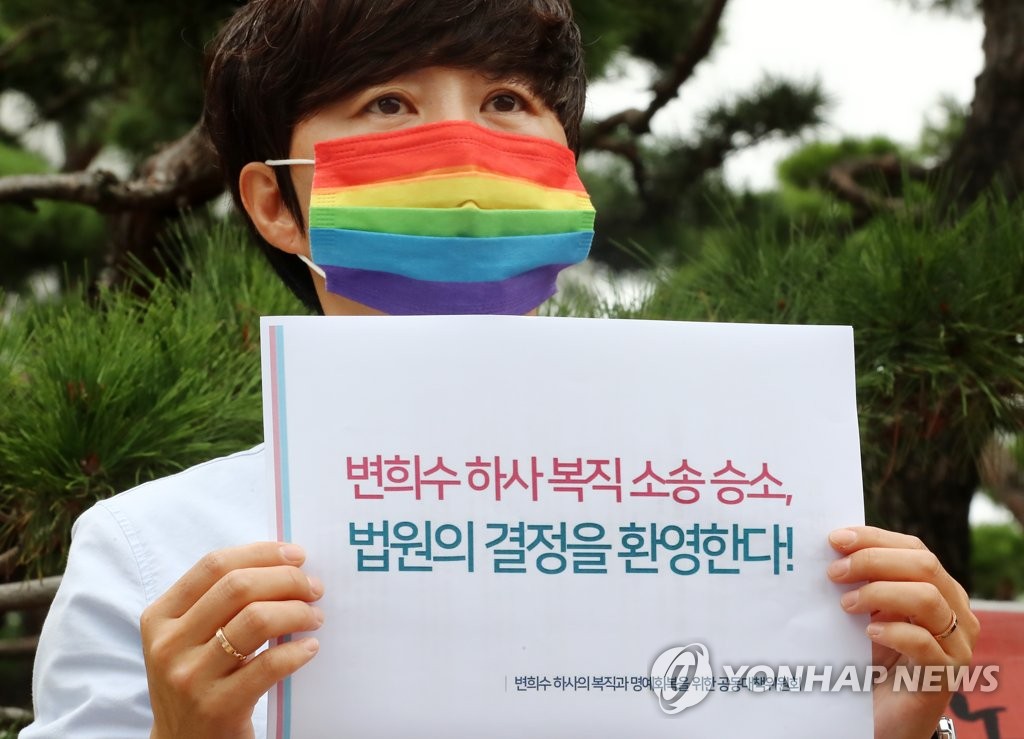

'성전환수술이 심신장애라는 군 처분은 잘못' 첫 판례

원고 사망에 따른 유족 소송승계 범위 확대…"신속하게 재판받을 권리 보장"

성전환수술을 통한 성별의 전환 또는 정정이 허용되는 상황에서 장병 성별을 여성으로 평가할 수 있다면, 전역 심사 역시 '남성군인'이 아닌 '여성군인' 자격으로 이뤄져야 한다는 뜻이다.

이번 재판에서는 국민의 신속한 재판을 받을 권리를 두텁게 보장할 수 있다면 사법부가 소송 권리관계를 폭넓게 해석해야 한다는 선례도 제시됐다.

대전지법 행정2부(오영표 부장판사)는 7일 변 전 하사가 생전에 육군참모총장을 상대로 낸 전역 처분 취소 청구 사건에서 원고 승소 판결을 했다.

이 사건 쟁점은 '성전환수술 후 변희수 전 하사 상태가 군인사법상 심신장애에 해당하는가'에 있었다.

육군은 "남성이었던 변 전 하사가 성전환수술을 통해 일부러 심신장애를 초래했다"는 사유로 전역 처분을 내렸다.

변 전 하사 입대 전 성별이었던 '남성' 측면에서 볼 때 고의 성기 상실·결손 등은 장애 요소인 만큼 계속 복무가 어렵다는 게 육군 입장이었다.

이에 대해 재판부는 먼저 군인사법상 심신장애 여부는 의학적인 관점에서 객관적인 상태를 기준으로 판단해야 한다고 전제했다.

재판부는 "성전환수술을 통한 성별의 전환 또는 정정은 사회에서 허용되고 있다"며 "성전환수술 후 변 전 하사 성별은 여성으로 평가할 수 있다"고 판단했다.

원고가 성전환수술 직후 청주지법에 등록부 정정(성별 정정) 신청을 한 뒤 이를 육군에 보고한 점, 법원에서 실제 원고 성별을 남성에서 여성으로 정정 허가한 점이 이를 뒷받침한다.

재판부는 "이 때문에 전역 심사는 성별이 전환된 여성을 기준으로 판단했어야 하는 게 옳다"며 "남성의 성별 특징(성징)을 기준으로 삼아 내린 이 사건 처분은 위법하다"고 판시했다.

남군으로 입대해 군 복무 중 성전환 수술을 받아 여성이 된 경우 여성으로서 현역 복무에 적합한지는 관련 법령 규정 내용에 따르면 될 일이라는 점도 강조했다.

재판부는 "궁극적으로는 군의 특수성 및 병력 운용, 국방 및 사회 전반에 미치는 영향, 성 소수자 기본적 인권, 국민적 여론 등을 종합적으로 고려할 필요가 있을 것"이라며 "국가 차원에서 입법적·정책적으로 결정할 문제"라고 덧붙였다.

법조계에서는 전역 취소라는 이 사건 본안과는 별개로 상속 대상이 아닌 원고의 지위를 유족에게 승계해 준 법리적 판단에도 주목한다.

소송 대상이 되는 권리관계, 즉 전역 취소 여부가 원고인 변 전 하사에게 전적으로 귀속되는 만큼 원고가 사망한 상태에서 누군가 다른 사람이 원고 자격을 승계할 수 없다는 해석이 있었기 때문이다.

이에 대해 재판부도 원칙적으로는 변 전 하사의 군인 지위는 일신전속권(타인에게 양도할 수 없는 권리)으로서 상속 대상이 아니라는 점을 분명히 했다.

그러면서도 소송 관계에서는 예외를 인정할 수 있다고 밝혔다.

재판부는 "이 사건 전역 처분이 취소되면 원고 급여 청구권이 회복되는 만큼 법률상 이익이 존재한다"며 "성 정체성 혼란으로 성전환 수술을 하는 사람들이 있는 현실 속에서 동일한 사유로 위법한 처분이 반복될 위험성도 있다"고 강조했다.

사법부가 직접 그 위법성을 판단하는 것이 원고 권리구제에 더 적절할 뿐만 아니라 신속한 재판을 받을 권리를 두텁게 보장할 수 있기 때문에 유족에게 원고 자격을 승계하도록 하는 게 적법하다는 논리다.

법조계 관계자는 "소의 이익(소송 목적)을 인정하는 법리를 확대 적용한 판례"라며 "사회적 쟁점이 되는 사건에 관한 사법적 판단을 내린 만큼 행정의 적법성을 확보할 수 있게 될 것"이라고 말했다.

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트