"불구속 상태서 기소·재판 못할 이유 있나"…삼성-檢 치열한 공방

삼성 변호인 "50여차례 압수수색·430회 소환조사

증거인멸·도주 우려 없는데 영장청구 납득 안돼" 반박

검찰은 '사안의 중대성' 강조…20만쪽 수사기록 제출

형사소송법상 구속 사유는 △주거 불명 △증거인멸 우려 △도주 우려 등 세 가지다. 다만 법원은 범죄의 중대성, 재범의 위험성 등을 함께 고려해 피의자 구속 여부를 결정한다. 삼성 측은 “이 부회장은 구속 사유 세 가지 중 그 어떤 것에도 해당하지 않는다”고 주장한다. 최근 한 시민단체가 이 부회장 자택 앞에서 ‘삼겹살 파티’를 열었을 정도로, 이 부회장의 주거지는 일반에 알려져 있고 일정하다는 게 삼성 측 논리다. 또한 이 부회장이 기업을 팽개치고 도망할 리 만무하기 때문에 ‘도주 우려’도 해당하지 않는다고 본다.

이 부회장 측 변호인은 “1년8개월 동안 압수수색만 50여 차례, 소환조사는 430여 회 했다”며 “증거인멸 우려가 있다면서 수사 막바지인 지금에 와서야 구속영장을 청구하는 것은 앞뒤가 맞지 않는다”고 지적했다. ‘불구속 수사의 원칙’ ‘무죄추정의 원칙’ 등에 따라 이 부회장이 불구속 상태에서 수사와 재판을 받도록 해야 한다는 목소리도 크다. 수사 과정에서 피의자를 구속하는 사례는 매년 줄고 있다. 법원통계월보에 따르면 지난해 법원이 발부한 사전구속영장 건수는 2만4044건으로, 2015년(3만1158건)에 비해 23% 감소했다.

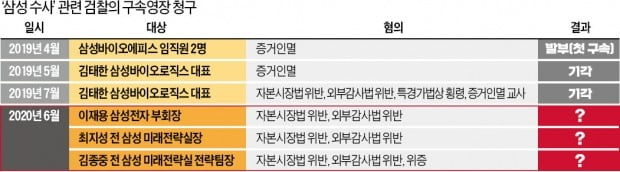

김태한 삼성바이오로직스 대표의 구속영장이 지난해 두 차례나 기각됐는데도 검찰이 이 부회장의 구속영장을 청구한 것은 ‘이 부회장 망신주기’ 의도가 깔려 있다는 게 재계 시각이기도 하다. 한 검찰 출신 변호사는 “보통 하급자부터 단계를 밟아 윗사람을 구속해나가는 경우가 많다”며 “법원이 하급자(김태한 대표) 구속 필요성을 인정하지 않았는데 윗선을 구속하는 것이 일반적이진 않다”고 전했다.

검찰은 ‘사안의 중대성’ 강조할 듯

하지만 법원은 지금껏 구속 여부를 판단할 때 ‘사안의 중대성’을 함께 고려해왔다. 이 부회장의 구속심사를 담당할 원정숙 서울중앙지방법원 영장전담 부장판사도 지난 3월 ‘박사방’ 운영자 조주빈의 구속영장을 발부하면서, 그 이유 중 하나로 “우리 사회의 왜곡된 성문화를 조장했다는 점에서 사안이 엄중하다”는 점을 제시했다. 이번에도 원 부장판사는 주거불명, 도주·증거인멸 우려 등 구속 사유를 기계적으로 적용하기보다 사안의 중대성 등을 폭넓게 고려할 것으로 보인다.

검찰은 이 부회장 등의 구속영장 청구서와 함께 20만 쪽에 달하는 수사기록을 법원에 제출한 것으로 알려졌다. 이 부회장이 받고 있는 범죄 혐의의 중대성을 강조하기 위한 의도로 풀이된다. 검찰은 이 부회장이 앞서 두 차례 검찰 조사를 받는 과정에서 혐의를 부인한 점을 들며, 증거인멸을 시도할 가능성이 있다는 주장도 펼칠 것으로 보인다.

법원이 구속영장을 발부한다면 이 부회장은 2년4개월 만에 다시 수감생활을 하게 된다. 법원이 이 부회장의 혐의를 일부 인정한 셈이므로 향후 재판 과정에서도 이 부회장에게 불리하게 작용한다. 하지만 법원이 “혐의에 다툼의 여지가 있다”는 이유로 이 부회장의 구속영장을 기각하면 검찰은 ‘무리한 수사’를 벌였다는 비판을 피할 수 없게 된다. 특히 이 부회장이 “수사 적정성에 대해 검찰 외부 전문가의 판단을 받게 해달라”며 검찰수사심의위원회 소집을 요청한 지 이틀 만에 검찰이 구속영장 청구로 응수한 것을 두고 비판이 커질 것으로 예상된다.

법원이 구속영장을 기각하더라도 “범죄 혐의는 어느 정도 소명되지만 증거인멸 및 도주의 우려가 없다”는 이유를 들면 검찰과 변호인 측이 무승부 판정을 받은 셈이라는 평가가 나온다. 이 부회장은 구속이란 최악의 수를 피하지만 검찰도 이 부회장이 범죄 혐의가 있다는 점을 인정받은 셈이 되기 때문이다.

이인혁/송형석 기자 twopeople@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[단독] 박용진 의원 "삼성생명법, 국회에서 바뀔 수 있다"](https://img.hankyung.com/photo/202010/01.23981713.3.jpg)