"밑빠진 독 지원하더니"…서울시 사회주택기업 '연쇄 부도' 위기

수익성 없는데도 사회주택 확대

19일 서울시에 따르면 서울시 주택공급과는 채권자인 사회적경제과에 드로우주택협동조합에 대한 법인회생 신청을 검토해 달라고 요청했다. 이 회사는 서울시가 추진하고 있는 ‘빈집살리기형 사회주택 사업’과 ‘리모델링형 사회주택 사업’의 민간사업자로 15개 동 166가구를 공급해왔다. 서울시가 사회적 기업을 통해 공급한 사회주택은 총 54개 동 517가구이다. 전체 사회주택 건수의 3분의 1에 가까운 사업을 드로우주택협동조합이 맡았던 셈이다.

그러나 이 회사는 현재 자산이 28억원인데 부채가 46억원에 달한다. 서울시는 드로우주택협동조합이 사업을 시작하던 2016년 사회투자기금으로 5억8500만원을 융자해줬다. 이후 세 차례 상환유예를 했는데도 못 갚은 금액이 5억6700만원으로 사실상 채무 상환능력이 없는 상태다.

서울시는 드로우주택협동조합이 법인회생을 신청하더라도 강제파산 선고를 받을 가능성이 크다고 보고 있다. 서울시는 이미 지난해 드로우주택협동조합 대표에 대한 재산 가압류를 법원에 신청했다. 서울시 관계자는 “드로우주택협동조합이 공급한 17개 동 중 일단 9개 동은 인수 의사가 있는 업체가 있다”며 “세입자들이 임대보증금을 돌려받을 수 있는 방안을 고민 중”이라고 밝혔다.

부실화된 사회주택기업은 드로우주택협동조합만이 아니다. 민달팽이주택협동조합은 자본금이 1억1300만원에 불과하지만 부채는 15억3200만원에 달한다. 서울시로부터 융자를 받은 사회주택 민간사업자 16곳 중 8곳이 융자금 만기일을 지키기 어렵게 되자 상환유예를 신청했다. 두꺼비하우징과 아이부키 등 일부 업체는 두세 차례 상환유예를 반복했다.

사회주택업체들이 부실화된 것은 임대료가 시세의 80% 수준으로 묶여 있다 보니 수익성이 좋지 않은 데다, 처음부터 경험도 부족한 영세업체들이 사업에 뛰어들었기 때문이다. 서울시 관계자는 “(경쟁력을 갖춘 건설사 등 사업자들이) 애초에 돈을 벌기 위해 뛰어들 수 있는 사업구조가 아니었다”며 “안정적으로 사업을 맡기기 어려울 정도로 영세한 업체가 많다”고 말했다. 임대사업 경험이 없는 설계사무소 등이 사회주택을 운영하는 사례도 생겼다. 사회주택업체들이 빚으로 사업을 시작하고, 수익도 내지 못하면서 부채만 쌓고 있다는 지적이다. 서울시는 이들 업체에 빌려준 융자금을 계속 상환유예를 해주고 있다. 언제 부도가 날지 모르는 업체들을 서울시가 떠받치고 있는 셈이다.

서울시는 그러나 사회주택 관련 예산을 계속 늘리고 있다. 2016년 62억원, 2017년 99억4000만원, 지난해 249억2000만원, 올해 353억7300만원으로 3년 새 5배 이상으로 늘렸다. 최근 서울시는 토지임대부 사회주택 1차 사업으로 4개 업체를 선정했는데 이 중에는 민달팽이주택협동조합도 포함됐다.

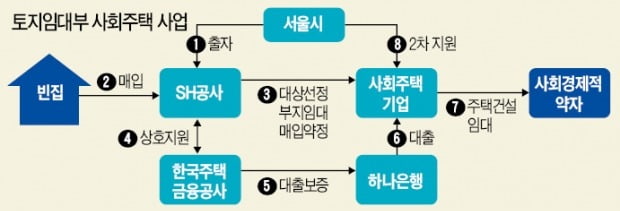

부실의 악순환 탓에 서울시는 2017년부터 ‘빈집살리기형 사회주택’ 사업을 포기했다. 대신 서울주택도시공사(SH공사)가 부지를 매입해 싼 가격에 임대하고, 한국주택금융공사가 대출 보증을 서주는 토지임대부 사회주택 사업을 대폭 늘리기로 했다. 업체가 파산해 입주자들이 임대보증금을 돌려받지 못할 위험은 없다는 것이 서울시 설명이다. 하지만 사업이 부실화될 경우 서울주택도시공사와 서울보증보험이 책임지는 구조여서 사회주택으로 인한 손실을 서울시와 정부가 떠안는 것이라는 비판이 나오고 있다.

박진우 기자 jwp@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![르세라핌, 美서 라이브 '대참사'…'K팝 아이돌' 논란 터졌다 [이슈+]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36438208.3.jpg)