수족구병 발병 최대…위생사각 어린이집 '비상'

자녀 등원 거부 잇따라

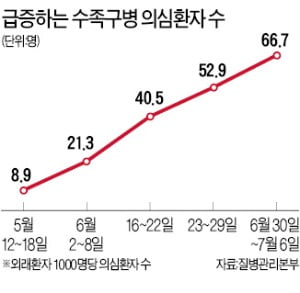

어린이집 유아 중심으로 확산된 수족구병 의심환자 수가 집계 이래 사상 최대를 기록했다. 학부모들은 전염을 우려해 어린이집에 자녀를 보내지 않고 있다. 어린이집 상당수가 소독 의무가 없다 보니 전염병을 옮기는 ‘사각지대’로 전락하고 있어서다.

수족구병 의심환자 ‘사상 최대’

이렇게 의심환자가 빠르게 늘고 있지만 수족구병을 전파하는 상당수 어린이집은 소독 의무도 없다. ‘감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행령’에 따르면 50명 이상 수용하는 어린이집만 소독 의무가 있다. 보건복지부의 ‘어린이집 및 이용자 통계’에 따르면 지난해 전국 어린이집 정원은 173만2324명, 전국 어린이집은 3만9171개다. 어린이집 1개소당 평균 정원은 44.2명으로 법이 정한 소독 의무 기준인 50명에 못 미친다. 서울 관악구청 보육여성과 관계자는 “소독은 어린이집 자율이라 따로 감독하진 않는다”며 “수족구병은 결핵처럼 심각한 전염병이 아니기 때문에 대응 매뉴얼을 두고 있지는 않다”고 말했다.

“예방백신 없어 2~3년 주기로 유행”

일부 어린이집에선 자녀가 수족구병에 걸렸다는 사실을 숨긴 채 자녀를 등원시키는 사례도 있다. 맞벌이 가정이라 아이를 맡길 데가 없어 일단 어린이집에 자녀를 등원시킨다는 게 어린이집 운영자 얘기다. 하지만 육아정책연구소 자료에 따르면 전염성 질환을 앓고 있는 영유아를 위한 별도 공간을 둔 어린이집은 2017년 기준 47.9%에 불과하다. 따라서 전염성 질환을 가진 어린이와 한 공간에서 머물 수밖에 없다.

질병관리본부 관계자는 “보통 예방백신이 없는 감염 질환은 한 번 크게 확산된 다음 아이들에게 면역이 생기면 2~3년 정도 잠잠하다가 새로 태어나 면역력이 없는 영유아 사이에서 다시 유행하는 패턴을 보인다”며 “수족구병도 2016년 유행 후 올해 다시 유행하는 패턴을 나타내고 있다”고 말했다.

영유아 자녀를 둔 부모들 사이에서는 어린이집이 전염병을 옮기는 ‘산실’ 아니냐는 불만이 터져 나온다. 지난 9일 청와대 국민청원 게시판에는 “어린이집 전염병에 보건소 의무 방역을 해달라”는 글이 올라오기도 했다. 서울 신림동에 사는 김모씨(37)는 “어린이집에서 한 명이 수족구병에 걸리면 다른 어린이들도 곧이어 같은 병에 걸린다”며 “아이를 안심하고 등원시키기엔 어린이집 위생 관리가 어떤지 알 수 없어 답답하다”고 말했다.

■수족구병

바이러스로 인해 열이 나면서 손과 발, 입안에 물집이 생기는 전염성 질환. 면역력이 약한 영유아에게서 많이 발생한다. 대부분 3~7일 안에 사라지지만 입안 통증으로 음식을 섭취하지 못해 탈수 현상이 나타나기도 한다. 심한 경우 뇌수막염, 뇌염 등을 초래해 사망에 이른다.

이주현/이지현 기자 deep@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)