7자리로 늘린 새 자동차 번호판 9월부터 보급…홀로그램도 삽입

국토부, 번호판 기준 확정 고시…색상·숫자·글자크기 모두 확정

번호판 왼쪽에는 청색 바탕에 국가를 상징하는 태극문양과 위변조를 방지하기 위한 홀로그램, 대한민국의 영문 표기 약칭인 'KOR'이 새겨진다.

밤에도 번호를 쉽게 식별할 수 있도록 번호판 재질은 반사필름으로 바꾼다.

국토교통부는 최근 이런 내용이 담긴 '자동차 등록번호판 등의 기준에 관한 고시' 개정안을 홈페이지에 고시했다고 23일 밝혔다.

국토부는 자동차 등록번호 소진에 따라 작년 7월부터 여론 수렴과 전문가 검토, 공청회, 국민 선호도 조사, 공공디자인위원회 검토 등을 거쳐 작년 말 새 자동차 번호체계를 확정했다.

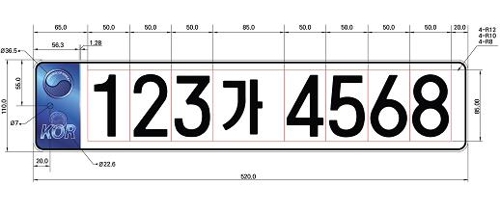

이번 고시는 새 번호판 규격과 구체적인 색상, 숫자 및 글자 크기 등 세밀한 부분까지도 최종적으로 확정한 것이다.

국토부 관계자는 "번호판 디자인 변경과 숫자 추가에 따른 글자와 숫자 간 균형 등에 문제가 없도록 글자·숫자 간격 등을 새롭게 조정했다"고 말했다.

새 번호판은 앞에 숫자 한자리를 추가해 '3자리 숫자+한글+4자리 숫자' 형태가 된다.

이를 통해 2억개 이상의 번호를 추가로 확보할 수 있게 돼 통일시대를 대비하기에도 손색이 없다.

앞자리가 3자리로 늘어나면 차량 용도에 따라 119, 112 같은 특수번호를 표시할 수 있는 등 다양한 활용이 가능하다.

번호체계 변경과 함께 번호판 디자인도 손질한다.

번호판의 바탕색은 지금처럼 흰색을 사용하되 왼쪽에 새로 추가되는 태극문양과 홀로그램 등은 눈에 잘 띄도록 청색을 사용한다.

현재 유럽의 자동차 번호판과 비슷한 형태다.

홀로그램은 미등록 등 불법 차량의 번호판 위변조를 방지하기 위한 것으로 정면에서는 잘 보이지 않고 비스듬한 각도로 보거나 빛을 비출 경우에 식별이 가능하다.

번호판 재질은 야간 시인성이 높은 반사필름을 사용한다.

번호판 글씨는 현행대로 검은색으로 하고 글씨체도 변동 없이 유지한다.

새 자동차 번호판은 9월 1일부터 발급하되, 운전자의 희망에 따라 현행 페인트식 번호판과 새 번호판 중에 선택할 수 있다.

/연합뉴스

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![넷플릭스, 가입자 순증 꺾였다…악재 쏟아진 기술주 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240419072033320.jpg)

![홀로 늙어가는 사람들 이야기… 노후 거주지는 이것 따져라 [서평]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36457294.3.jpg)