"60대는 아직 팔팔해… 70은 넘어야 老人이지"

4명 중 1명 '나홀로 생활'

"늙으면 자녀와 함께 산다" 옛말

10명 중 9명 '연명치료 거부'

지하철 무임 승차는 찬성

연 평균 소득 2589만원

30%가 국민연금 등 공적연금

주거비용이 가장 큰 부담

노인 31% 여전히 경제활동

주로 단순노무·농림어업 종사

생계비 마련이 주된 이유

보건복지부는 24일 이런 내용을 담은 ‘2017년 노인실태조사’ 결과를 발표했다. 작년 4~11월 전국 1만299명의 노인을 면접한 결과다. 복지부는 노인복지법에 근거해 3년마다 노인실태를 조사하고 있으며, 이번 조사(2017년)는 2008년, 2011년, 2014년에 이어 네 번째다.

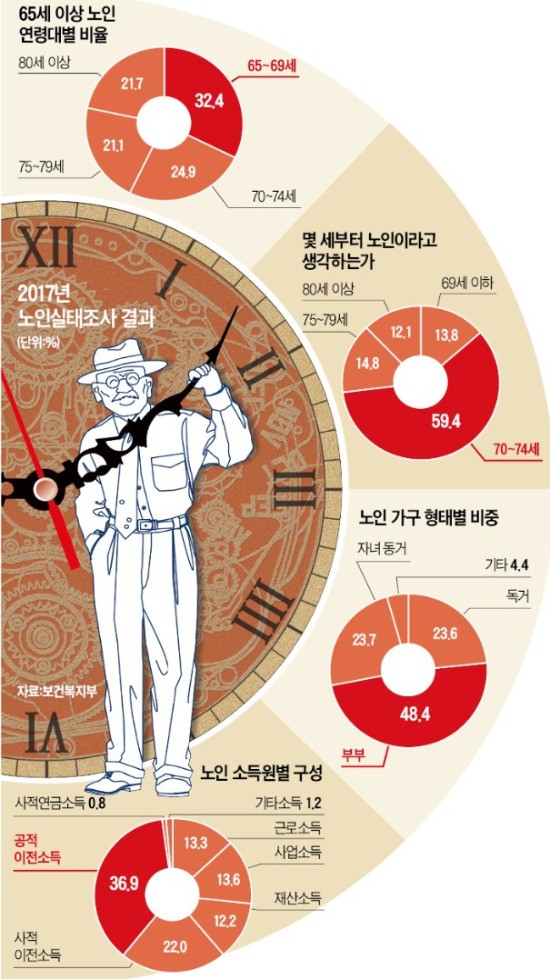

이번 조사에서 응답자의 86.3%는 노인 연령으로 ‘70세 이상’을 꼽았다. 2008년 조사 당시 68.3%보다 18%포인트 늘어났다. 구체적으로는 ‘70~74세’라고 답한 사람이 59.4%였고, ‘75~79세’가 14.8%였다. 80세 이상부터 노인이라고 응답한 사람도 12.1%에 달했다. 정부 관계자는 “노인들의 변화된 의식을 반영해 노인 연령에 대한 사회적 논의가 필요하다”고 말했다.

80세 이상의 초고령 노인은 큰 폭으로 늘었다. 65세 이상 전체 노인에서 차지하는 비중이 2008년 16%에서 2017년 21.7%로 10년 새 5.7%포인트나 증가했다. 평균 노인 연령도 74.1세로, 10년 전(72.9세)에 비해 훨씬 높아졌다.

노인 중 자녀와 같이 사는 경우는 23.7%에 불과했다. 나머지는 부부끼리 살거나(48.4%), 혼자 사는 것(23.6%)으로 파악됐다. ‘노년기에 자녀와 동거하는 것이 바람직하다’는 응답은 2008년 32.5%에서 2017년 15.2%로 10년 새 절반 이상 줄었다.

현재 연령 상향 논란이 일고 있는 노인의 지하철 무임승차에 대해서는 현행(만 65세 이상 무료)대로 유지해야 한다는 응답이 67.6%에 달했다. 노인 운전자는 갈수록 늘어 지난해에는 10명 중 2명꼴로 직접 운전한 것으로 조사됐다. 하지만 운전 중인 노인의 11.1%는 시력과 판단력, 반응속도 저하 등으로 운전 시 어려움을 겪었다고 토로했다. 또 연명치료에 대해선 91.8%의 노인이 원하지 않는다고 답했다.

소득의 3분의 1은 공적 연금

노인 가구의 연평균 소득은 2589만원으로 집계됐다. 2011년(2161만원), 2014년(2305만원)에 이어 증가하는 추세다. 개인 연소득도 2011년 849만원에서 2014년 959만원, 2017년 1176만원으로 늘었다.

소득원별 구성은 공적 이전소득이 36.9%로 가장 많았다. 공적 이전소득은 기초연금과 국민연금, 기초생활보장급여 등을 의미한다. 사적 이전소득(22%), 사업소득(13.6%), 근로소득(13.3%), 재산소득(12.2%), 사적 연금소득(0.8%)이 뒤를 이었다. 정경희 한국보건사회연구원 부원장은 “기초연금, 국민연금 등의 제도가 자리잡으면서 공적 이전소득 비율이 꾸준히 증가하고 있다”며 “다만 다른 소득원이 취약한 만큼 노인 소득을 다변화해야 한다”고 말했다.

노인의 30.9%는 경제활동을 하고 있고, 9.4%는 현재 일하고 있지 않으나 향후 근로를 희망하는 것으로 나타났다. 일하는 노인들은 단순노무직과 농림어업에 주로 종사했다. 농림어업 노인 종사자 비율은 산업구조 변화에 따라 2008년 60.5%에서 2017년 32.9%로 절반 가까이 줄었다. 단순노무 종사자 비율은 같은 기간 24.4%에서 40.1%로 늘었다.

일하는 노인의 73%는 생계비 마련을 위해 경제활동을 한다고 답했다. 고학력·고소득 노인일수록 능력 발휘, 경력 활용 등 비경제적 이유로 일했다. 가장 부담스러워하는 지출은 주거 관련 비용(30.4%)이었고 다음으로 보건의료비(23.1%), 식비(18.7%), 경조사비(4.4%) 순이었다. 거동이 불편해져도 현재 살고 있는 집에서 계속 살기를 희망한다는 답변은 57.6%였다. 나머지는 노인요양시설이나 자녀 또는 형제자매 집에서 함께 살기를 원한다고 답했다.

심은지 기자 summit@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트