126조 출산 복지 '참담한 실패'

"이민정책으로 돌파구 찾아야"

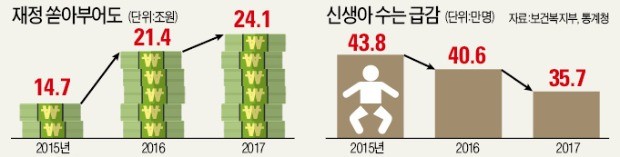

통계청이 28일 발표한 ‘2017년 출생·사망통계 잠정 결과’에 따르면 지난해 출생아 수는 35만7700명을 기록, 1970년 통계 작성 이후 처음으로 30만 명대로 내려앉았다. 1990년대 중반까지 70만 명을 웃돌던 출생아 수는 꾸준히 감소해 2002년 49만2111명을 기록하면서 처음으로 40만 명대에 진입했다. 지난해 15년 만에 40만 명 선이 깨진 것이다.

정부는 2006년 이후 지난해까지 12년간 저출산 대책에만 126조원을 투입했다. 무상보육 등 각종 출산장려책을 쏟아냈다. 하지만 복지를 확대한다고 출생아 수를 늘리긴 어렵다는 게 전문가들의 지적이다. 조영태 서울대 보건대학원 교수는 “저출산 대책이 처음 수립된 노무현 정부에서는 보편적 복지가 대세였다”며 “이명박·박근혜 정부에서도 보육 등 복지 중심 대책만 이어지면서 실패했다”고 지적했다.

이민 정책을 통해 우수 인재를 유치하는 방안을 검토해야 한다는 주장도 나온다. 변양균 전 청와대 정책실장은 지난해 저서 경제철학의 전환 에서 이민청을 설립해 해외 우수 인력을 필사적으로 유치해야 한다고 밝혔다.

김일규/임도원 기자 black0419@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[속보] 정부 "권역응급센터 중증응급질환 진료제한 14곳→18곳"](https://img.hankyung.com/photo/202404/02.22579247.3.jpg)

![기업실적 호조에 일제히 상승…테슬라는 최대폭 매출 감소[뉴욕증시 브리핑]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/ZA.36457219.1.jpg)

![[단독]하이브 키운 '멀티 레이블'이 제 발등 찍었다](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/02.33877838.1.jpg)