대학원생 권리장전도 나왔지만 교수 '갑질' 여전

대학들, 학생 인권에 무관심

권리장전 이후 갑질 되레 증가

사건 터진 연세대도 예전 그대로

'갑을구조' 개선 없인 해결 난망

솜방망이 처벌도 문제 악화시켜

대학원생들, 노조 결성 확산

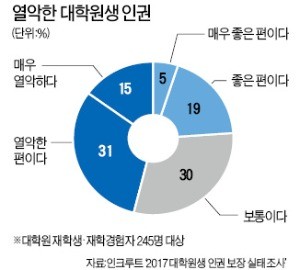

◆‘텀블러 폭탄’에도 대학원생 인권은 바닥

텀블러 폭탄사건 후 대학들은 부랴부랴 대학원생 권리장전을 선포했지만 공허한 선언에 불과했다는 지적이다. 당시 김용학 총장 주도로 권리장전을 제정한 연세대조차 “(권리장전에) 강제력이 없다 보니 시행 여부를 점검하기 힘든 건 사실”이라고 인정할 정도다.

다른 대학에서도 사정은 비슷하다. 서울대와 KAIST는 앞서 2015년 대학원생 권리장전을 마련했지만 설문조사 결과 교수의 갑질에 시달렸다는 응답 비율이 전보다 늘었다. 대학이 사회적 관심에 놀라 일회성 조치만 시행했을 뿐 사실상 대학원생 인권에 관심이 없었던 게 아니냐는 비판도 나온다. 한 대학의 인문사회계열 대학원생 D씨는 “40대 시간강사에게도 청소를 시키는 게 갑질 교수”라며 “권리장전처럼 강제성이 없는 선언으로는 아무것도 바뀌지 않는다”고 한탄했다.

◆“갑을 구조부터 바뀌어야”

논문 완성도나 질과 관계없이 지도교수가 악감정을 지니면 학위논문이 통과되기 어려운 구조가 ‘대학원 갑질’의 주된 원인으로 꼽힌다. 한 자연계열 대학원생은 “논문심사에 공정하고 객관적인 기준이 없어 교수의 주관적 평가가 가장 중요하다”며 “진출하려는 분야에 지도교수 영향력이 미치는 경우가 많아 교수에게 밉보이면 취업까지 힘들어지는 사례가 대부분”이라고 전했다.

‘솜방망이 처벌’도 문제를 악화시키는 요인으로 거론된다. 지난해 교육부가 박경미 더불어민주당 의원실에 제출한 ‘전국 대학교수 성범죄 성희롱 징계 현황’에 따르면 2013년부터 2016년 6월까지 3년간 38개 대학에서 47명이 성범죄로 징계받았다. 하지만 43%에 달하는 20명이 경징계를 받아 다시 교단에 복귀한 것으로 나타났다.

대학원생들은 지도교수가 철저한 ‘갑’인 구조를 개선해야 한다며 노조 결성에 나섰다. 이달 설립을 추진 중인 대학원생노조 관계자는 “미국은 대학원생 노조가 60여 개 대학, 10만 명에 달한다”며 “현재까지 12개 대학 소속 대학원생이 참여 의사를 밝혀왔다”고 했다.

성수영 기자 syoung@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![넷플릭스, 가입자 순증 꺾였다…악재 쏟아진 기술주 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240419072033320.jpg)

![[단독] "경영보다 돈"…아워홈 매각 손잡은 남매](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36472890.1.jpg)