명동·신촌 관광명소 연말연시 소음에 '몸살'… "귀가 괴로워"

화장품·의류매장 밀집 지역

확성기 호객 행위·음악소리

소음 한계치 넘어 '공해' 수준

"측정법 변경…책임 명확히 해야"

소음 70dB 넘으면 불안·초조

길거리 소음 규제 실효성 없어

◆상인들도 인정하는 소음 공해 심각성

서울 관광명소들이 소음 공해로 신음하고 있다. 스마트폰 소음 측정 앱(응용프로그램)을 이용해 오후 2~3시 명동거리를 오가며 소음을 측정한 결과 평균 소음은 83데시벨(dB), 최대 소음은 90dB을 웃돌았다. 이는 공사장 소음과 비슷한 수준이다. 서울시관광협회 안내요원은 “온종일 명동에서 관광객을 안내하다 보면 일보다 상점에서 나오는 음악 소리에 더 지친다”고 토로했다.

주요 관광지에서 소음 측정치가 80dB을 넘는 곳은 호객 행위를 활발히 하는 화장품매장과 의류매장이 밀집한 경우가 많다. 홍대에서 화장품매장을 운영하는 L씨는 “음악을 크게 틀면 지나가는 사람들의 주목을 끌 수 있지 않겠느냐”며 “밤에 가게 앞에 노점상이 오면 그때 볼륨을 조금 줄인다”고 말했다.

소음 공해의 심각성은 상인들도 자각하고 있다. 인사동에 있는 화장품매장 매니저 B씨는 “다른 화장품매장이 노래를 너무 크게 틀어 항상 스트레스”라며 “나는 그게 싫어서 스피커를 작게 조정하거나 손님이 적은 낮시간대는 꺼놓기도 한다”고 말했다.

◆측정법 변경…소음 책임 명확히 해야

길거리 소음 공해는 소음원 주변 사람들에게 신체장애를 유발할 수 있다. 소음 크기가 70dB이 넘는 곳에 30분 넘게 있으면 일반적으로 혈관수축이 나타나며 초조하고 불안해진다. 80dB보다 큰 소리에 30분 이상 노출되면 청각이 손상돼 청력장애로 이어질 수도 있다. 95dB 이상 소리는 2~3분만 들어도 청각에 이상을 초래할 가능성이 높다. 일상생활에서 75dB을 넘는 소음에 노출되지 않아야 정신과 신체를 건강히 유지할 수 있다는 게 소음 전문가들의 설명이다.

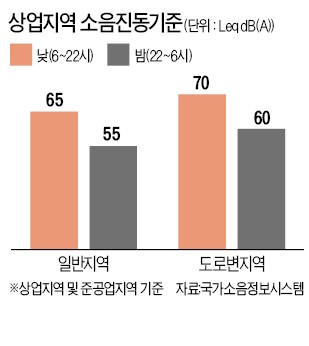

길거리 소음 피해를 막기 위한 규제는 이미 마련돼 있다. ‘소음·진동관리법’에 따르면 상업지역에 옥외 설치된 확성기 소리 크기는 아침·저녁 64dB(오전 5~7시, 오후 6~10시) 주간 70dB(오전 7시~오후 6시) 야간 60dB(오후 10시~다음날 오전 5시) 이하로 규제받는다.

문제는 실효성이 없다는 점이다. 서울 중구청 환경과 관계자는 “워낙 소음이 나오는 곳이 많아 음원을 특정할 수 없다”며 “민원이 들어오면 그때그때 나가서 계도하는 정도”라고 밝혔다. 문제가 되는 특정한 소음원을 파악하기 어려워 거리 소음 공해를 제재할 수 없다는 뜻이다.

소음 측정 방법을 바꿔야 한다는 지적도 그래서 나온다. 배명진 소리공학연구소장은 “사람은 상점 자동차 등 여러 소음원에서 나오는 소리를 합쳐서 듣는다”며 “상점 하나하나에서 개별 측정한 소음값은 실제 사람이 거리에서 듣는 크기에 미치지 못하기 때문에 측정 방법을 바꿀 필요가 있다”고 주문했다.

이현진/민경진 기자 apple@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[속보] 공수처, '골프접대 의혹' 이영진 헌법재판관 무혐의 불기소](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36426473.3.jpg)

![넷플릭스, 가입자 순증 꺾였다…악재 쏟아진 기술주 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240419072033320.jpg)